Франц Меринг - История войн и военного искусства

- Название:История войн и военного искусства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Полигон

- Год:1999

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89173-056-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Меринг - История войн и военного искусства краткое содержание

В книгу вошли очерки и отдельные главы из трудов Ф. Меринга, в которых освещается эволюция военного искусства, начиная с греко-персидских войн до наполеоновских. Для российского читателя будет необычным то, что историю ряда войн автор рассматривает с позиции Пруссии и ее национальных интересов. Но эта позиция Ф. Меринга делает книгу еще более увлекательной, захватывающей. Она рассчитана на широкий круг читателей и, несомненно, не оставит их равнодушными, пробудит еще больший интерес к военной истории.

История войн и военного искусства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это указание не особенно импонировало и самим современникам Тридцатилетней войны, которые уже в течение многих лет могли наблюдать, как нищала испанская нация, несмотря на то, что к ней прибывали не только целые бочки, но целые флоты благородного металла и драгоценностей из обеих Индий. Историки, оспаривающие катастрофическое значение для Германии Тридцатилетней войны, еще не поняли того, что богатство нации заключается не в деньгах, но в труде. Можно согласиться, что великие нации быстро преодолевают даже очень сильные потрясения своего производственного процесса, вызванные войной, как, например, Франция после войны 1870–1871 гг. Однако тогда дело шло лишь о коротких сроках. Если же в течение целого человеческого поколения, из года в год, у какой-нибудь нации уничтожается всякий новый росток того, что мы называем по современному выражению воспроизводством общественного капитала, то следствием этого, не только по Адаму Смиту, но и по Адаму Ризе, может быть лишь чудовищное обеднение нации. А так именно было, по всем историческим свидетельствам, в Тридцатилетнюю войну, не говоря уже о всевозможных поэтических измышлениях.

Если мы будем придерживаться прежде всего финансовой точки зрения, то сначала у всех воюющих сторон дело обстояло в этом отношении очень плохо. Война разразилась в 1618 г., когда богемские сословия отложились от дома Габсбургов и выбрали богемским королем курфюрста Пфальцского. Его поддерживала уния, в которой объединились протестантские князья, в то время как католические князья, объединившись во главе с курфюрстом Максимилианом Баварским в лигу, поддерживали императора. У богемских сословий не было ни денег, ни кредита. То же самое ощущалось и у их вновь испеченного короля, которому ничем не могли помочь его протестантские союзники. Зимой 1619–1620 гг. половина богемского войска замерзла, разбежалась и погибла от голода вследствие недостатка денег и снабжения.

У габсбургского императора дело обстояло так же плохо, за исключением разве того, что он мог утешаться надеждами на испанские субсидии. Курфюрст Саксонский, богатейший из владетелей Германии, не мог уже в декабре 1619 г., когда он только что набрал 1500 чел., уплачивать им регулярно жалованье. Даже после введения военных налогов государственные сословия очень неохотно шли на помощь, а того, что они давали, было везде недостаточно. Заключать займы было трудно уже в первый год войны. В 1621 г. Саксония тщетно пыталась занять 50 000—60 000 гульденов у банкирского дома Фуггеров. Лишь курфюрсту Максу Баварскому и лиге удалось заключить большой заем в 1 200 000 гульденов у генуэзских купцов по 12 %; за него должны были поручиться Фуггеры, которые выговорили себе за это поручительство право на соляную торговлю в Аугсбурге. Макс и лига смогли поэтому раньше выставить боеспособную армию. Они взяли к себе на службу валлонского наемного генерала Тилли, который 8 ноября 1620 г. без большого труда обратил в бегство у Белой Горы голодающие и бунтовавшие войска богемских сословий. Таким образом, царствование курфюрста Пфальцского в Богемии оказалось очень непродолжительным. Он не мог даже удержать своих родовых земель и должен был бежать за границу.

При этом всеобщем банкротстве воюющих правительств содержание больших армий было вообще невозможно. Оно стоило тогда несравненно дороже, чем теперь, прежде всего потому, что ландскнехты научились за время продолжительной практики вздувать цены на вербовочном рынке. Пехотинец стоил на наши деньги ежегодно 1200 марок. Следовательно, полк в 3000 чел. стоит ежегодно 3 600 000 марок, не считая других военных расходов и высокого жалованья офицерам. Повсюду можно было выставлять лишь небольшие армии, с которыми совершенно невозможно было проводить решительные операции. Тилли считал, что самая высокая численность войска, какую может только желать полководец, это — 40 000 чел.; такой численности достигала армия, привезенная Густавом-Адольфом в Германию со всеми своими подкреплениями; почти все битвы Тридцатилетней войны решались меньшими массами. Лишь один Валленштейн [20] Валленштейн — имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1583–1634). — Ред.

умел временами собирать под свои знамена до 100 000 чел., хотя и не в сосредоточенных массах.

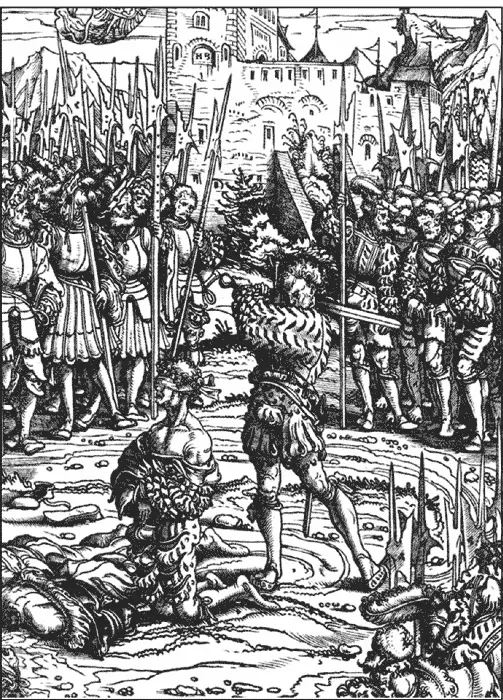

Казнь ландскнехта

Однако если войска достигали относительно очень небольшой численности, то обозы, которые они возили с собой, были, как общее правило, несоразмерно велики. Передвижение такого обоза было похоже на переселение народов. Солдат вел в походе свое собственное хозяйство и возил с собой, как бродячий ремесленник, жену и детей. У кого не было жены, тот брал себе возлюбленную, которая стряпала и стирала ему, а в походах возила за ним добычу и детей. Чудом дисциплины считалось уже то, что Густав-Адольф при своем вторжении в Германию допускал в своем лагере присутствие лишь законных жен и организовал походные школы для детей. Но это продолжалось очень недолго. Как только он укрепился на немецкой земле, среди его войск установился тот же порядок, как и в других наемных войсках. На один пехотный полк считалось необходимым иметь до 4000 женщин и мальчиков для услуг и другого обоза. Полк в 3000 человек вез за собой не меньше 300 повозок, и каждая из них была битком набита женами, детьми, девками и награбленным добром. Когда какой-нибудь небольшой отряд должен был выступить в поход, его выступление задерживалось до тех пор, пока для него не доставлялось десятка три повозок, а то и больше.

Военная дисциплина немецких ландскнехтов уже в начале войны пользовалась дурной славой. За время войны они сделались настоящими авантюристами, грабителями и разбойниками. При постоянном безденежье монархов, они получали свое жалованье очень нерегулярно, часто не полновесной монетой; нередко для расплаты с солдатами чеканилась особая, значительно более легкая против обыкновенной, монета. А то, что удавалось получать от нанимателей, в большей своей части застревало в ловких руках полковников и капитанов. В войсках постоянно царило возмущение.

Последние узы дисциплины разрушены были той грубой реквизиционной системой, при помощи которой войска должны были снабжать себя даже и в дружеских странах. Насколько ландскнехты подтверждали правило, что война кормит войну, было указано еще до начала этой войны ее современником, и не поэтом, а просто осведомленным офицером Адамом Юндхауз фон Ольницем в его «Военном регламенте на море и на суше».

Там имеется следующее место: «Совершенно верно, каждый воин должен есть и пить, независимо от того, кто будет за это платить — пономарь или поп; у ландскнехта нет ни дома, ни двора, ни коров, ни телят, и никто не приносит ему обеда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: