Франц Меринг - История войн и военного искусства

- Название:История войн и военного искусства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Полигон

- Год:1999

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-89173-056-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Меринг - История войн и военного искусства краткое содержание

В книгу вошли очерки и отдельные главы из трудов Ф. Меринга, в которых освещается эволюция военного искусства, начиная с греко-персидских войн до наполеоновских. Для российского читателя будет необычным то, что историю ряда войн автор рассматривает с позиции Пруссии и ее национальных интересов. Но эта позиция Ф. Меринга делает книгу еще более увлекательной, захватывающей. Она рассчитана на широкий круг читателей и, несомненно, не оставит их равнодушными, пробудит еще больший интерес к военной истории.

История войн и военного искусства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На этом кургане стоял Геродот, и ему рассказывали, что до этого места на 8 стадий от долины продвигались вперед афиняне, но не в атаке, как понимал Геродот, а, как это хотел выразить его собеседник, в процессе боя и преследования. Совершенно непонятно, почему это очень правдоподобное толкование, которое впервые делает понятным ход битвы и не наносит большого вреда почтенному Геродоту, вызвало следующее насмешливое замечание досточтимого филолога фон Вилламовиц-Меллендорфа: «Сказочный пробег никого не должен смущать. Артемида дала им силу для этого и получила в благодарность жертвоприношение козлом. Не следует вследствие предубеждения и непонимания оспаривать, что твердое упование на бога и собственные хорошие качества принесли победу, несмотря на все измышления человеческого маловерия».

Благодаря этому исправлению Геродота при помощи прусского устава ход битвы становится совершенно ясным. Мильтиад дал подойти наступающему врагу на дистанцию в 100 или 150 шагов, пока не сделались чувствительными стрелы персидских лучников; тогда он приказал фаланге броситься бегом на врага. Бег имел двойную цель — усилить физически и морально удар атаки и затруднить стрельбу лучников. При коротком пробеге конница противника не имела достаточно времени, чтобы атаковать фалангу с боков. Массы лучников, с их очень несовершенным предохранительным вооружением, рассеялись под натиском этого удара, и когда после короткого сопротивления начался общий поток бегства по всей равнине, персидская конница не могла уже изменить ход сражения. Все персидское войско поспешило к кораблям, и ему удалось уйти, так как оно получило передышку в то время, когда Мильтиад собирал на месте, где сейчас возвышается холм, своих опьяненных победой людей и подготавливался к новой битве против кораблей, из которых в конце концов было захвачено лишь семь.

Дельбрюк высказывает свое суждение относительно битвы: «На пороге мировой военной истории стоит исполинская фигура полководца Мильтиада; самая совершенная и трудная форма ведения боя, которую когда-либо, до самого новейшего времени, применяло военное искусство, — оборонительно-наступательная — выступает перед нами в простых линиях классического шедевра. Какой кругозор в выборе позиции, какое самообладание при ожидании вражеского нападения, какой авторитет в массах, состоявших из сознательных демократических граждан, — авторитет, столь необходимый для того, чтобы удержать бойцов на избранной позиции, а в решительный момент повести их в атаку беглым шагом… Все рассчитано на этот момент; ни минутой ранее — иначе афиняне достигли бы врага в беспорядке, задыхаясь от усталости; ни минутой позже — иначе стало бы попадать в цель слишком много вражеских стрел, и огромное количество падающих и колеблющихся ослабило и сломило бы, наконец, силу атаки, которая должна была обрушиться на врага как горная лавина, чтобы достигнуть победы. Мы знаем лишь нечто подобное этому, но не более великое, чем это».

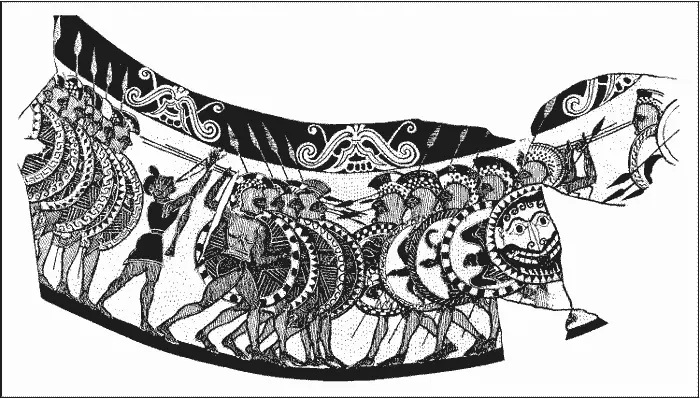

Бой фаланг.

Изображение на чернофигурной пелопоннесской вазе IV в. до н. э.

Значение этой битвы нисколько не ослабляется оттого, что легенда сменяется здесь историей; греческие писатели находятся в странном противоречии с самими собой, рисуя персов то великолепными, храбрыми воинами, то большими трусами, которых гонят в битву плетьми. Но совершенно ясно, какое из этих мнений должно взять перевес. В экспедицию на Грецию персидский царь послал, несомненно, лучшие свои войска, и разговоры о трусости персов возникли лишь из необходимости объяснить, как могло небольшое греческое войско победить во много раз большее количественно войско персов. Фактически под Марафоном ополчение граждан маленькой республики разбило отборное регулярное войско могущественного деспота. Для легенды это очень сложное явление; «понятие о качестве для масс слишком тонко, они превращают его в понятие о количестве», — думает г. Дельбрюк с тем истинно гегельянско-марксистским уклоном, который заставил бы его задрожать от ужаса. Таким образом, история далеко превосходит легенду, согласно которой горсть храбрых греков обратила в бегство необозримые массы трусливых персов.

Персидский царь Дарий не примирился с поражением и снарядил теперь для покорения Греции большое войско, которое повел в Грецию после его смерти сын его Ксеркс в 480 г. Войско было слишком велико, чтобы можно было переправить его на кораблях, и так как предполагалось покорить всю Грецию, то также и по этой причине персы решили идти сушей, чтобы на своем пути принудить к признанию персидского владычества все независимые племена. Войско сопровождал большой флот, чтобы облегчить его снабжение и поразить греков на море.

Тяжеловооруженный персидский всадник

Относительно этой второй персидской войны, происходившей при несравненно более сложных условиях, мы осведомлены гораздо менее, чем относительно первой, и искажения легендарного характера не поддаются такому легкому исправлению. Решительная битва у Саламина была морской битвой; здесь отсутствует местность, которая так помогла при Марафоне установить ход событий. После своего поражения у Саламина Ксеркс покинул с флотом театр войны, оставив, однако, свое сухопутное войско под предводительством полководца Мардония на греческой территории. Через год после этого оно было разбито под Платеей греческим войском под командой спартанского царя Павзания; поскольку позволяют судить недостоверные и часто противоречивые сообщения, оно было разбито таким же способом, как и под Марафоном.

Из этого второго персидского похода могут быть сделаны лишь два вывода: сказания о бесчисленных массах персов относятся, собственно, к войску Ксеркса. Геродотовские 4 миллиона (из которых 2 миллиона бойцов) следует, конечно, отбросить, хотя один французский исследователь новейшего времени, которому нельзя отказать ни в знаниях, ни в проницательности, соглашается уменьшить массу персидского войска в 1 700 000 лишь на одну или две сотни тысяч. Другие исследователи древности согласны на большие уступки, но все же и они допускают существование стольких сотен тысяч, сколько миллионов насчитывает Геродот. Г-н Дельбрюк и здесь подходит к делу решительно: он оценивает общую массу персидского войска в 60 000—80 000 чел., из которых лишь 25 000 являлись настоящими бойцами.

Возможно, что он заходит здесь несколько далеко; по его собственному мнению, кое-что в этих цифрах может еще нуждаться в исправлении в том смысле, что они могут быть слишком низки. Во всяком случае, вместо геродотовских миллионов вопрос идет о лишнем десятке тысяч. В основном пункте — в методическом принципе исследования — Дельбрюк, несомненно, прав. Если численность войска, указанная Геродотом, кажется чистой фантазией, совершенно немыслимой в действительности, то такой же чисто фантастической забавой, лишенной всякого научного значения, было бы уменьшение этих чисел до тех пор, пока они не покажутся возможными и допустимыми. Единственно правильным методом является — определить на почве критики фактов, какой численности могло достигать персидское войско в действительности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: