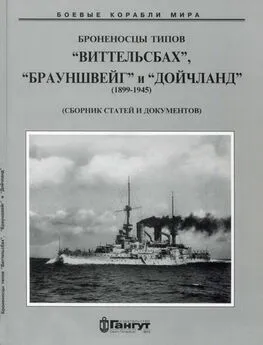

Р. Мельников - Броненосцы типа «БОРОДИНО»

- Название:Броненосцы типа «БОРОДИНО»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Р. Мельников - Броненосцы типа «БОРОДИНО» краткое содержание

В Цусимском бою 14 марта 1905 г. броненосцы типа "Бородино" подверглись самому жестокому из возможных в то время испытаний – на полное уничтожение всей мощью сосредоточенного артиллерийского огня, которой располагал японский флот, в условиях, лишающих корабли возможности активно противодействовать этому уничтожению.

Прим. OCR: Значительную часть выпуска составляет оценка автором действий эскадры Рожественского как в походе так и непосредственно в "Цусиме". Использованы материалы воспоминаний непосредственных участников событий.

Броненосцы типа «БОРОДИНО» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Было решено, что для уверенного противостояния возможному противнику русский флот на Дальнем Востоке должен включать 10 эскадренных броненосцев водоизмещением по 12 000 т, все имеющиеся броненосные крейсера, включая строящиеся "Громобой" и "Баян", но без устарелых "Дмитрия Донского" и "Владимира Мономаха", 10 крейсеров- разведчиков 2 класса водоизмещением по 5-6 тыс. т, 10 разведчиков 3 класса по 2-2,5 тыс. т, 1 или 2 минных транспорта, 2 минных заградителя по 2,5- 2,7 т и 36 истребителей и миноносцев.

Для доведения флота до запланированного состава кораблей с учетом уже строившихся по программе 1895 г. следовало еще построить: 5 броненосцев водоизмещением по 12 000 т, 6 крейсеров по 6000 т, 10 крейсеров по 2500 т, 2 транспорта типа "Вулкан", 30 истребителей миноносцев водоизмещением по 350 т. Все эти корабли при условии заказа некоторых за границей могли быть готовы к лету 1902 г. Их суммарное водоизмещение составило около 153000 т. Стоимость постройки одних только кораблей оценивалась в 163 млн. руб. Сверх того, на остальные потребности флота в 1899- 1902 гг. следовало выделить еще 38 млн. руб. Эти расходы, как явствовало из доклада генерал-адмирала, "позволят России мирным путем решить проблемы Дальнего Востока. В противном случае Япония, обеспечив себе превосходство в силах, не перестанет выдвигать одно притязание за другим и, постоянно ставя Россию перед угрозой войны, будет принуждать ее к нежелательным для интересов государства уступкам". В результате, как говорилось в докладе, "только что вызываемая к жизни наша отдаленная окраина будет надолго отодвинута назад в своем культурном развитии".

Вполне одобрив планы Морского министерства и выразив надежду, что господь благословит и увенчает успехом "великое дело усиления родного флота на пользу и славу России", Николай II в своей резолюции от 23 февраля 1898 г. предложил обойтись меньшим числом предусмотренных программой крейсеров 2 и 3 классов. Этим уровнем мелочной экономии императорское мышление и ограничилось. Не было задано вопроса о том, каким образом наши 12000-тонные броненосцы смогут противостоять японским 15 000-тонным и как можно игнорировать собственный опыт, свидетельствующий, что даже мониторный броненосец "Три Святителя", строящийся с уменьшенной против мирового стандарта 16-уз скоростью броненосец "Князь Потемкин-Таврический", а также и облегченные броненосцы полукрейсерского назначения – все уже превышают 12 000-тонное водоизмещение.

Точно так же ни император, ни составители программы не задумались и о несостоятельности и явной неопределенности назначения крейсеров водоизмещением 6000 т, которые в свете искусственного занижения водоизмещения являлись непозволительной роскошью. При наличии мощной эскадры вполне можно было обойтись одним типом эскадренных крейсеров малого водоизмещения. Еще хуже было то, что под влиянием необъяснимого оптимизма и культивировавшегося в окружении императора презрительного шапкозакидательского отношения к Японии срок окончания программы отодвинули до 1905 г.

Так было удобнее для министерства финансов, затруднявшегося в предусмотренные программой сжатые сроки выделить ассигнованные на нее 200 млн. руб. Не было принято и мер по ускоренной готовности в первую очередь эскадренных броненосцев. Все делалось так, будто России никакая война не угрожала. Общую безмятежность не поколебали и результаты стратегической игры, проведенной в Николаевской морской академии зимой 1902- 1903 гг., когда были сделаны весьма тревожные и практически полностью оправдавшиеся выводы о слабости нашего флота в сравнении с японским даже по составу сил на 1905 г., о крайней вредности экономии на боевой подготовке (мнение капитана 1 ранга Л. Ф. Добротворского), о вероятности внезапного нападения японцев, о непригодности Порт- Артура, представлявшего явную ловушку для кораблей, и необходимости перебазирования флота во Владивосток. Предугадали даже захват лишенных связи с Порт-Артуром кораблей, стоявших в Чемульпо в качестве стационеров.

Эти и ранее высказывавшиеся предостережения не возымели действия ни на явно впадавшего в болезнь безграничного самовластия императора *, ни на генерал-адмирала, уже лишенного всякого интереса к проблемам флота и его боевой подготовки, и всей скрывавшейся за его спиной дворцовой камарильи.

Поразительно, но и всесильный тогда министр финансов С. Ю. Витте, справедливо критиковавший военное и морское министерства за неумение с толком распорядиться отпущенными им обширными кредитами, также не понимал первоочередной важности сооружения флота, который один только мог отвратить угрозу войны со стороны Японии и на долгие годы обеспечить стабильность и спокойное развитие всей российской государственности и политики на Дальнем Востоке.

Добиваясь сокращений расходов на флот (на 50 млн. руб.!) и вынудив министерство пойти на рассрочку выполнения программы кораблестроения до 1905 г., С. Ю. Витте в то же время выделял огромные, превосходившие бюджет Морского министерства средства на сооружение линии КВЖД с обустройством станций и всего их хозяйства, охрану их на китайской территории. Особенно фатальные последствия имело сооружение обширного коммерческого порта в Дальнем.

Отняв у флота возможность ускоренного пополнения новыми кораблями, оно в то же время сослужило большую пользу японцам (как впоследствии Либава – немцам), которые сделали Дальний своей передовой базой при осаде и блокаде Порт- Артура. Но все это, конечно, не снимало ответственности с Морского министерства. Оно, будь у него сознание действительной опасности, могло бы в интересах обороны добиваться перераспределения кредитов и более продуманно (отложив хотя бы постройку 6000-тонных крейсеров) использовать те средства, которые были уже получены.

Одним из важных путей такой рационализации могло стать создание оптимального типа эскадренного броненосца, обеспечивавшего при меньшей, в сравнении с другими проектами, стоимости наибольшую эффективность и сокращение сроков постройки.

* Император Вильгельм II обещал русскому царю не нападать на Францию и обязывался "прикрыть тыл" России даже в том случае, если ей придется все свои силы перебросить на Восток.

* Ему принадлежит более чем самоуверенное заявление "войны не будет, потому что я ее не хочу".

Загадка трех броненосцев

При выборе базового типа броненосца новой программы Морское министерство оказалось на перепутье: положившись fta западную мудрость и мировой, сконцентрированный в Англии опыт, скопировать проект, по которому строились броненосцы японской программы, или перерабатывать, соответственно усилив необходимые характеристики, один из двух имевшихся отечественных проектов, отвечавших всем достижениям техники. Их представляли броненосец-крейсер типа "Пересвет" (два из них с 1895 г. строились в Петербурге) и разработанный с учетом его опыта на базе новейшего броненосца Три Святителя" *, значительно усовершенствованный броненосец "Князь Потемкин-Таврический".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: