Андрей Васильченко - Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха

- Название:Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Яуза-пресс»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0025-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха краткое содержание

В начале 1945 года Гитлер предпринял последнюю попытку переломить ход войны и избежать окончательной катастрофы на Восточном фронте, приказав провести в Западной Венгрии крупномасштабное наступление с целью выбить части Красной Армии за Дунай, стабилизировать линию фронта и удержать венгерские нефтяные прииски. К началу марта германское командование сосредоточило в районе озера Балатон практически всю броневую элиту Третьего Рейха: танковые дивизии СС «Лейбштандарт», «Рейх», «Мертвая голова», «Викинг», «Гогенштауфен» и др. — в общей сложности до 900 танков и штурмовых орудий.

Однако чудовищный удар 6-й танковой армии СС, который должен был смести войска 3-го Украинского фронта, был встречен мощнейшей противотанковой обороной и не достиг цели. Впоследствии даже сами немцы признавали, что советская противотанковая артиллерия действовала в этом сражении образцово. Десятидневная битва закончилась жесточайшим избиением последних боеспособных резервов Гитлера — немцы потеряли в районе Балатона около 400 танков и до 40 000 человек. После этого сокрушительного поражения германская армия окончательно лишилась способности вести наступательные действия.

До сих пор отечественный читатель мог судить о Балатонской операции лишь по советским источникам. В новой книге известного историка эта битва впервые показана с немецкой стороны — изучив всю доступную литературу, опираясь на оперативные документы Вермахта и никогда не переводившиеся на русский язык мемуары немецких солдат и военачальников, автор подробно анализирует ход боевых действий, разбирает тактические просчеты германского командования, из-за которых успешная поначалу операция завершилась полным крахом, лишив Гитлера последних надежд на мало-мальски приемлемый исход войны.

Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3) Немцы не смогли оптимально использовать концентрацию сил. Подобные ошибки очень часто можно было наблюдать уже на стадии планирования военных операций, особенно наступательных. Вместо того чтобы сосредоточить все имеющиеся в распоряжении силы на достижении конкретной стратегической цели (например, деблокировании Будапешта), они раскидывались для решения второстепенных тактических задач («полное урегулирование ситуации на западном берегу Дуная», «уничтожение противника на нашем левом фланге» т. д.). Как результат, любое более-менее мощное советское контрнаступление ставило немецкое командование в тупик. В данной ситуации подчас использовались и вовсе нелепые отговорки («мы неправильно оценили численность советских войск», «внезапно была переброшена дивизия»). Возникало ощущение, что немецкие генералы не предвидели такой возможности. В результате принимались еще более пагубные (для немцев) решения о переносе эпицентра борьбы на другой участок фронта. Мол, это должно было держать советские войска в постоянном напряжении. Теоретически такой посыл мог быть правильным, если не принимать во внимание, что подобные действия все больше и больше удаляли командование армий и групп армий от достижения основной, первоначально обозначенной цели. В итоге спланированная операция превращалась во множество затяжных боев локального характера.

4) В качестве «хронической болезни» немецкого генералитета можно выделить неправильно оцененный фактор времени. Стоило начаться операции, как выяснялось, что заданным темпам наступления мешали то плохая погода, то разбитые или заледенелые дороги. При этом отдельно хотелось бы обратить внимание на проблему подвоза дивизий, которая в итоге выливалась в не менее хронический «недокомплект». При этом дольше всего на исходные позиции выдвигалась артиллерия. Лишенные реальной артиллерийской подготовки, за ошибки командования платили простые немецкие солдаты, которые шли в наступление в не укомплектованных до конца дивизиях. Прямым продолжением «временного фактора» являлось ужасное снабжение немецких частей на передовой. В итоге, «экономя» на времени, немецким генералам приходилось вновь и вновь осуществлять повторные наступления.

5) По меньшей мере во время операции «Конрад I», а по большому счету — во время всех трех операций танковые дивизии использовались без адекватной (в первом случае вообще без всякой) поддержки других видов войск. В условиях прорыва глубокоэшелонированной советской обороны, которая сопровождалась активным использованием противотанковых пушек, минных полей, проволочных и противотанковых заграждений, «чисто танковое» наступление не могло иметь ни малейших шансов на успех. Причиной подобного была опять же спешка. Отсутствие пехотной или мотопехотной поддержки объяснялось тем, что прибытие данных подразделений на исходные позиции требовало гораздо большего времени. Операции «Конрад» могут войти в историю как «классический» пример того, как нельзя использовать танковые подразделения.

6) Танковые формирования могли внезапно вклиниваться в советские позиции, но при этом они подвергались реальной угрозе контратак с флангов, которые не были прикрыты пехотой. Появлявшиеся «пальцы» легко «ампутировались» в ходе двух встречных ударов с флангов.

7) Эффект неожиданности, на который так уповали в штабе группы армий «Юг», на самом деле имел место быть только в начале операции «Конрад I». Во всех остальных случаях советское командование уже было готово к обороне (в чем отдельная заслуга маршала Толбухина). Поэтому непонятно удивление в штабе армейской группы Балка и в штабе группы армий «Юг», когда наступающие танковые части натыкались на мощные оборонительные рубежи Красной Армии. В итоге потери в наступающих частях были значительно выше, нежели планировалось при разработке операции.

8) Несмотря на имеющихся в распоряжении венгерских офицеров, немецкий генералитет (видимо, в силу недоверия к венграм) никак не использовал их знания местности, а самое главное — знание особенностей ландшафта в тех или иных погодных условиях. Оставив без внимания труднопроходимость дорог, лесных и горных массивов, изначально неправильно определялись сроки начала, развития и потенциального окончания операции. Остается непонятным, почему в январе не учитывались такие факторы, как снег, снег с дождем, гололед, снежные заносы, оттепели, превращавшие горные дороги в болотную жижу. В итоге территория как бы «шлюзовала» наступающие части, заставляя их вытягиваться в длинные колонны.

9) Отдельно хотелось бы отметить разделение органически единых подразделений (дивизий, полков). Особенно опасной подобная практика была для танковых дивизий, которые за редким исключением имели сработанные порядки. Хаотическое использование танковых подразделений приводило к тому, что на западном берегу Дуная возникали «беспризорные» танковые батальоны, которые были лишены всякого снабжения, а потому не могли долгое время эффективно участвовать в боевых действиях.

10) В силу очевидного в конце войны превосходства советской авиации, основные перемещения и перегруппировки должны были совершаться с наступлением темноты. Это, конечно, оберегало от советских штурмовиков и бомбардировщиков, но в то же время затрудняло командование отдельными подразделениями и соединениями в целом.

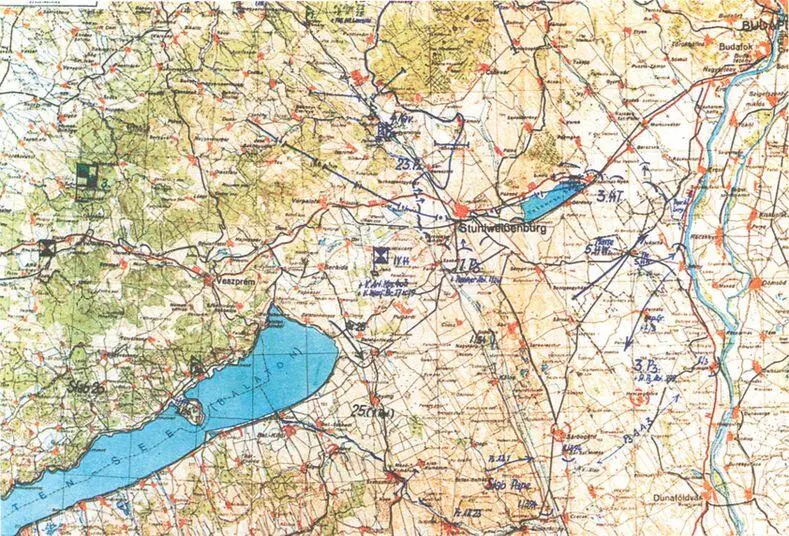

Операция «Конрад III». Положение на 22 января 1945 года

Часть 2

Подготовка к большому броску

Глава 1

Планы Гитлера после Арденн

Во время событий, описанных в предыдущих главах, на Западном фронте вовсю разворачивалось немецкое наступление в Арденнах. Генерал-полковник Гудериан заблаговременно рекомендовал отказаться от осуществления данной операции, так как даже в случае ее успеха затраты на ее осуществление были бы неимоверно большими. Тем не менее Гитлер, генерал-фельдмаршал Кейтель (Верховное командование Вермахта) и генерал-полковник Йодль (Штаб оперативного руководства Вермахтом) предпочли не принимать доводы Гудериана к сведению. Они полагали, что Арденнское наступление может стать переломным моментом во всей Второй мировой войне.

24 декабря 1944 года (в день, когда уже замкнулось кольцо окружения вокруг Будапешта) Гудериан прибыл в Ставку Гитлера «Орлиное гнездо», расположенную в Цигенберге (Гессен). Он намеревался категорично потребовать отмены запланированной на Западном фронте операции. Он считал ее ненужной тратой времени и сил, в которых он так остро нуждался на Восточном фронте. Он говорил о подавляющем численном превосходстве советских войск, о 15-кратном перевесе в наземных вооружениях и почти 20-кратном в воздухе. Причем эти слова не были каким-то преувеличением. Сам Гудериан знал о том, что советское командование планировало в районе 12 января начать генеральное наступление. Но Гитлера эти слова не тронули. Он равнодушно ответил: «Это самый большой обман Чингисхана. Кто сообщил вам подобную глупость?» Находившийся рядом рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который к тому моменту стал активно вмешиваться в военные дела, поддакнул: «Это всего лишь грандиозная дезинформация. Я твердо уверен в том, что на Восточном фронте ничего не происходит». Гудериан не смог ничего изменить. Более того, как мы помним, из Польши был отозван IV танковый корпус СС. Против воли Гудериана он был переброшен с Вислы в Венгрию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: