Игорь Зимин - Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых

- Название:Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02713-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых краткое содержание

Доктор исторических наук, профессор Игорь Викторович Зимин представляет третью книгу из серии «Повседневная жизнь Российского императорского двора». В ней с документальной точностью реконструирована «денежная» сторона жизни императорской семьи. Речь идет об уровне материального благосостояния представителей Дома Романовых, о размерах их личных состояний, повседневных расходах. Вы узнаете, что произошло с собственностью императорской семьи после октябрьского переворота и о следах исчезнувшего «царского золота»… Книга не имеет аналогов на современном рынке и заслуживает внимания самого широкого круга читателей.

Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

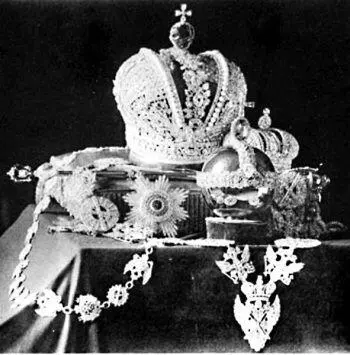

Императорские регалии

Окончательно эскиз платья был прорисован, вышит на бумаге, а затем и на материи в мастерской г-жи Тейхарт за 200 руб. Ткань заказали на московской фабрике братьев Сапожниковых. При изготовлении материала учли очень важный для Александры Федоровны нюанс: у нее были больные ноги, и она с трудом выдерживала продолжительные дворцовые церемонии. Во время коронационных торжеств было важно по возможности облегчить для императрицы вес ее платья с учетом того, что ей предстояло выдержать вес мантии, короны и других драгоценностей. Поэтому Сапожниковым заказали «облегченный» вариант парчи, но с тем условием, чтобы она не отличалась по виду от обычных тяжелых парчовых тканей. Фабриканты выполнили заказ, взяв за него 747 руб. Вышивку по драгоценной парче делали монахини из московского Ивановского монастыря. Они предлагали сделать вышивку бесплатно, но Министерство двора оплатило их кропотливую работу (4000 руб.). Из подготовленного материала коронационное платье сшила «мастерица Бульбенкова» фирмы «М-me Olga», специализировавшаяся на изготовлении придворных платьев для императриц. За эту работу Ольга Бульбенкова взяла 610 руб. В результате общая стоимость коронационного платья императрицы Александры Федоровны составила 5857 руб. По традиции после коронации это платье сдали в Оружейную палату 102, где оно оно находится и по сей день.

Еще один маленький «коронационный нюанс». Императрица Александра Федоровна была выше мужа (рост Николая II 168 см), судя по фотографиям, на 1–1,5 см. Поэтому коронационные парчовые туфли для нее изготовили на очень низком каблуке, что, как известно, комфортно при длительной ходьбе. Для императрицы, у которой болели ноги (сохранилось множество фотографий, где она снята в кресле-каталке), комфортная обувь на низком каблуке была очень важна для столь ответственной процедуры, как коронация. Для тех, кто обеспечивал имидж царской семьи, также было важно, чтобы императрица выглядела только чуть-чуть выше ростом своего венценосного супруга.

Кроме ткани для платьев императриц московская фабрика Сапожниковых изготовила для коронационных торжеств Государственное знамя. На знамени тканый рисунок государственного герба был выполнен с безупречной точностью разноцветными шелками на фоне из золотого глазета. Обошлись эти работы (вместе с серебряными гвоздями) в 5016 руб.

Накануне коронации Николая II императорские регалии ювелиры вычистили и привели в порядок. Тогда же весной 1896 г. состоялась примерка Большой императорской короны молодым императором. Корона пришлась впору. Единственное, что было сделано, так это заказана новая малиновая бархатная шапочка (подкладка под серебряную корону), в которой сделали разрез в том месте, где у Николая II был нарост на голове. Эта костная мозоль появилась у венценосца в 1891 г., после покушения на него в Японии, когда он получил два удара саблей по голове. По свидетельству мемуаристов, его в это время часто мучили головные боли, поэтому комфортность короны, в которой он должен был находиться несколько часов в день коронации, имела немаловажное значение. 103

После коронации не обошлось без слухов. Так, А. Богданович зафиксировала один из таких слухов: «Корона царя так была велика, что ему приходилось ее поддерживать, чтобы она совсем не свалилась». 104О том, что корона была великовата, упоминает и председатель II Государственной думы Ф.А. Головин: «…Бледный, утомленный, с большой императорской короной, нахлобученной до ушей, придавленный тяжелой парчовой, подбитой горностаем, неуклюжею порфирою…». 105

Накануне коронации ювелиры Кабинета изготовили корону для императрицы Александры Федоровны. Эту корону сделал ювелир Карл Август Ган по образу и подобию короны императрицы Марии Федоровны (фактически это была корона императрицы Марии Александровны, изготовленная в 1856 г.), однако без употребления камней из коронных бриллиантов. Кроме короны для Александры Федоровны тот же ювелир Ган сделал бриллиантовый орден Св. Андрея Первозванного, оцененный в 7663 руб.

В результате расходы по Камеральному отделению Кабинета Е.И.В. «по коронации» составили 898 004 руб. 91 коп.: облачение, подарки, корона Александры Федоровны, две порфиры, платья Александры Федоровны и Марии Федоровны, одежда герольдов, певчих, портреты и пр. Поскольку расходы на коронацию 1896 г. постоянно соотносились с расходами на коронацию 1883 г., то сумма расходов по Камеральному отделению в 1896 г. составила соответственно 898 004 руб. 91 коп. против 653 539 руб. 68 коп. в 1883 г. 106

Фактически коронационные торжества начинались с весьма ответственной процедуры транспортировки императорских регалий из Петербурга в Москву. Необходимо было решить множество организационных вопросов, в числе которых немалое место занимал вопрос об обеспечении безопасности императорских регалий во время их транспортировки. Надо заметить, что за все время существования регалий не было ни единого случая каких-либо попыток их похищения. 107К каждой коронации высочайше утверждался «Церемониал перевезения Императорских Регалий из Зимнего дворца на станцию Николаевской железной дороги». Для этого выделялся эскадрон элитного лейб-гвардии Кавалергардского полка «для конвоирования регалий». После вскрытия Кладовой № 1 (или как ее называли «Бриллиантовой комнаты») в Зимнем дворце регалии из рук министра Императорского двора получали чиновники, ответственные за их транспортировку. Точнее получали сановники, но именно чиновники Камерального отделения лично отвечали за сохранность регалий.

В число перевозимых коронационных регалий в качестве «основных позиций» входили: бриллиантовые ордена и бриллиантовые цепи ордена Св. Андрея Первозванного; держава; скипетр; короны двух императриц и Большая императорская корона.

При перенесении регалий до кареты сопровождали дворцовые гренадеры. Каждый предмет сопровождали два гренадера, которые шли по обеим сторонам около каждой регалии. От Зимнего дворца, по Невскому проспекту, до Николаевского вокзала (ныне Московского) следовал кортеж карет с регалиями. Для каждой вещи предоставлялась отдельная четырехместная карета, запряженная цугом. По сторонам кареты ехали по два кавалергарда. Фактически эта церемония становилась началом коронационных торжеств, зримым воплощением величия самодержавной монархии.

После завершения торжественной процедуры «перевезения регалий» начиналась ответственная, но тем не менее «проза жизни». В специальном поезде императорские регалии укладывались в особые ящики-сейфы, командированными от Кабинета Его Величества чиновниками. Эти же чиновники Камерального отделения в сопровождении 10 человек дворцовых гренадер при одном унтер-офицере под командой генерал-адъютанта сопровождали регалии до Москвы. 108

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: