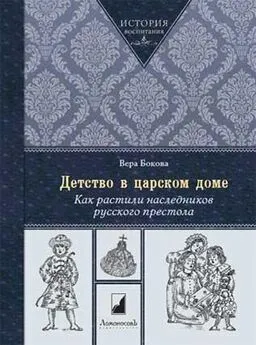

Вера Бокова - Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола

- Название:Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносов

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-042-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Бокова - Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола краткое содержание

Родиться в царской семье, по мнению многих, — везение. Но везение это оборачивалось в самом юном возрасте тяжким грузом обязанностей. Что значит быть наследником престола и авансом, с самого раннего возраста, ощущать ответственность, которая в будущем ляжет на плечи? Как воспитывать того, кто через несколько лет получит в свои руки неограниченную власть и будет вершить судьбы мира? Как жили сыновья и дочери царей, с кем дружили, во что играли, что читали и как привыкали к своим многотрудным обязанностям, как складывались их взаимоотношения с родителями и воспитателями, в каких придворных празднествах и церемониалах участвовали? Книга Веры Боковой посвящена и самим царственным отпрыскам, и тем, кто выполнял особую миссию — растил их, учил и пестовал.

Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Любопытно, что именно этому государю, носившему знаковое прозвище «Тишайшего» и воплощавшему в себе идеал чинности и благочестия, выпало осуществить целый ряд значимых реформ как в области законодательства и религиозной жизни, так и во всем тогдашнем жизненном укладе. Символами царствования Алексея стали: свод законов — Соборное уложение 1649 года, церковный раскол, воссоединение с Украиной, Немецкая слобода, полки «иноземного строя» и первый русский театр. Своих детей царь Алексей тоже рискнул воспитывать по-новому, в соответствии с новейшими на тот момент образовательными тенденциями.

На протяжении XVII столетия потребность в образовании неуклонно возрастала. Россия включилась в сферу европейской политики, расширились ее деловые и экономические связи. Нового уровня грамотности и культурного развития требовало и усиление власти, и усложнение государственного аппарата, и присоединение новых территорий, и развитие производства и торговли.

В России год от года возрастало число школ; устанавливались тесные контакты с книжниками Юго-Западной Руси, где уже в 1580- 1620-х годах существовали многие учебные заведения, в которых наряду с основами православного вероучения и церковнославянским языком изучались латынь, древнегреческий и польский языки, а также дисциплины, составлявшие основу европейского образования: грамматика, арифметика, риторика и диалектика (логика).

В 1648 году «ближний человек» Алексея Михайловича любитель наук и просвещения Ф. М. Ртищев основал на берегу Москвы-реки у подножия Воробьевых гор Андреевский монастырь «для распространения свободных мудростей». В нем жили приглашенные царем Алексеем из западнорусских земель ученые монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицкий и еще около тридцати иноков, которые занимались переводами с греческого богословских трудов и наставляли учеников в греческом, латыни, польском языке и науках. (Алексей Михайлович назначил неродовитого Ртищева в товарищи дядьке своего сына Алексея Алексеевича.)

На фоне всех этих явлений традиционное дворцовое образование выглядело архаичным и недостаточным.

Особенно новаторским стало обучение языкам (для царевичей сочли достаточными латынь и польский). И предшественники Алексея, и он сам, согласно чину и этикету, должны были демонстрировать брезгливость и пренебрежение к иноземцам. После общения с ними (в частности, на посольских приемах) государь демонстративно омывал руки в лохани, а затем уходил полностью очищаться в баню. Если кто-нибудь из иноверцев заходил в православный храм, церковь считалась оскверненной, и ее потом заново святили большим чином освящения. В таких условиях приобщаться к чему-нибудь, исходящему от «еретиков»-иноземцев, было шагом действительно смелым.

Но реальность давно уже научила обходить традиции и запреты. Иноземцы составляли все более заметный элемент московской жизни; без них не обходилось ни войско, ни строительство, ни ремесло, ни торговля, ни придворная жизнь. Иноземные обычаи, знания, роскошь — все это манило человека XVII столетия и притягивало его как магнитом. Сам Алексей Михайлович не избежал искушения и, помимо пристрастия ко всяким иностранным штучкам в виде замысловатых часов, игрушек-автоматов и разной занятной мелочи, с удовольствием приобщился и к «огненной потехе» — новомодным фейерверкам (в Европе эта забава вошла в употребление в XVI веке), и к театральным зрелищам, и к закордонной мудрости.

Учить детей Алексея Михайловича был приглашен умнейший монах Симеон Полоцкий (1628–1680, в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) — поэт, переводчик, богослов, проповедник, издатель, автор знаменитой в свое время «Псалтири рифмотворной», любимой книги молодого Ломоносова, кокоторую наряду с «Арифметикой» Леонтия Магницкого и «Грамматикой» Мелетия Смотрицкого он называл «вратами учености».

Глубокое благочестие Полоцкого было гарантией, что приобщение к новой мудрости не будет содержать опасности восхваления иных вероисповеданий или умаления православия.

Симеон Полоцкий с согласия Алексея Михайловича применил для его детей новую образовательную систему: «учение грамматичное» (причем преподавались даже основы стихосложения) и познание «семи свободных художеств» — грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки, астрологии. Полоцким же были сформулированы дидактические принципы обучения и воспитания, пригодные всем отрокам: здесь был и добрый родительский пример, и признание вреда от чрезмерной родительской любви.

У Полоцкого учился и царевич Алексей, на которого возлагали большие надежды (он умер в 1670 году), и, позднее, Федор, достигший в новой науке больших успехов. По словам историка В.Н.Татищева, Федор Алексеевич «великое искусство в поезии имел и весьма изрядные вирши складывал», также «к пению был великий охотник». У Федора была обширная музыкальная библиотека; он сам занимался композицией (до сих пор исполняется его песнопение «Достойно есть»), довел до совершенства придворную хоровую капеллу и одобрил переход со старых крюковых нот на европейские.

В свое недолгое царствование (1676–1682) Федор Алексеевич довольно успешно продолжал преобразовательную деятельность своего отца царя Алексея: занимался усовершенствованием судопроизводства, отменил калечащие наказания, укрепил положение дворянства, реформировал костюм (повелев всем носить «венгерское»), унифицировал и упростил налоговую систему. При этом, как отмечал современник, стремился народ свой «преукрасить всякими добродетельми, и учениями, и искусствами, и прославити не только российские народы, но и прежде бывших славнях предков своих». В планах Федора было создание печатного курса русской истории и создание высшей школы — Славяно-греко-латинской академии, которая открылась вскоре после кончины государя, — и возглавил ее Симеон Полоцкий.

Ученицей Симеона Полоцкого — совершенно небывалая вещь — была и знаменитая «правительница» царевна Софья. Как и братья, она знала латынь и польский, слагала вирши и штудировала «свободные художества». Наставник даже посвятил ей вирши:

О благороднейшая царевна Софиа, Ищеши премудрости выну небесныя,

По имени твоему жизнь твою ведеши: Мудрая глаголеши, мудрая дееши… Ты церковные книги обыкла читати И в отеческих свитцех мудрости искати…

Еще больше новшеств включало в себя воспитание младшего сына царя Алексея (от брака с Натальей Нарышкиной) — Петра Алексеевича.

То есть сначала все было традиционно: у Петра были и мамки — сперва княгиня Ульяна Петровна Голицына, потом боярыня Матрена Романовна Левонтьева, — и кормилица Ненила Ерофеева, и множество маленьких «стольников». Восприемниками Петра были царевич Федор Алексеевич и царевна Ирина Михайловна. «Когда несли новорожденного в церковь, то по пути кропил святой водой дворцовый рождественский священник Никита, весьма уважаемый тогда за святость жизни». Детская и весь обиход царевича отличались роскошью. Наряжали его в парчу и драгоценные меха; всячески баловали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Оксана Алексеева - Наследник черного престола [СИ]](/books/1078176/oksana-alekseeva-naslednik-chernogo-prestola-si.webp)