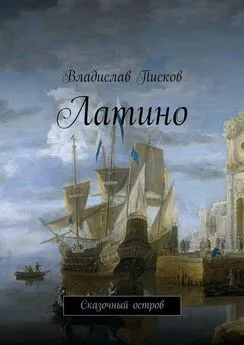

Жан Ришар - Латино-Иерусалимское королевство

- Название:Латино-Иерусалимское королевство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2002

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-8071-0057-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан Ришар - Латино-Иерусалимское королевство краткое содержание

Латинские королевства на Востоке, возникшие в результате Крестовых походов, стали островками западной цивилизации в совершенно чуждом мире. Наиболее могущественным из этих государств было Иерусалимское королевство, его центром был Святой Град Иерусалим с находящимся там Гробом Господним, отвоевание которого было основной целью крестоносцев. Жан Ришар в своей книге «Латино-Иерусалимское королевство» показывает все этапы становления государственности этого уникального владения Запада на Востоке, методично анализируя духовные и социальные причины его упадка и гибели. Взаимодействие западной и восточной культур, расширение европейского мировосприятия, рыцарские идеалы и столкновение двух религий наглядно демонстрируют всю панораму жизни средневекового человека XIII–XIV веков.

Латино-Иерусалимское королевство - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот в этих-то границах и родилось Иерусалимское королевство, необычное государство, возникшее в результате «взлета Европы», который так хорошо обрисовал Л. Альфен, в начале XII в. Надеюсь, что нам удастся уловить те некоторые из характерных черт этого франкского — скажем даже французского — государства, которые отличали его от Востока, и показать, как жили те люди, что создали его и обеспечили ему долгое существование {2} 2 Мы считаем своим долгом выразить огромнейшую благодарность своим предшественникам, особенно господину Р. Груссе, который охотно знакомил нас с тем, что было полезно для нашего исследования. Поэтому, если мы, упоминая те или иные события, не ссылались на кого-нибудь из них, то само собой подразумевается, что Рерихт, Рей, Мас-Латри или господин Груссе их уже основательно описали.

.

Ж. Ришар

Введение

Иерусалим, королевство паломников

Латино-Иерусалимскому королевству было суждено возникнуть в конце XI — начале XII вв. на филистимлянском и финикийском побережье, простиравшемся от древней Газы до северных окраин Бейрута. На востоке его внутренние области включали в себя плато Галилеи, Самарии и Иудеи и борозду, образованную Иорданской долиной и Мертвым морем. Эта впадина выходила за свои пределы на всей своей протяженности, с двумя выступами, один из которых вел к северу, в направлении Хаурана (наст. Джебел Друз), в «Суэцкой земле», другой на юг, к древнему Моабу: вот эта земля, заканчивавшаяся у Акабского залива на Красном море звалась «Заиорданской землей».

Однако вовсе не плодородие этой почвы, ни ее торговое богатство привлекли и удержали крестоносцев в Палестине. За пределами Наблуской долины, в Самарии, и прибрежных равнинах — где особенно хорошо рос сахарный тростник — плато были довольно безводными; если же крестьянам удавалось добиться хорошего урожая зерновых культур, то ему грозила засуха или нашествие полчищ саранчи либо лесных мышей. Все эти неурядицы самым прямым образом отражались на политике Иерусалимских королей. Стада бедуинов должны были показаться западноевропейцам жалкими. Что касается торговли, то хоть она и познала великий размах в сирийских городах в XII в., но пока даже сравнима не была с тем, чем станет в XIII в.

Причина крестовых походов та же, что побудила основать новое королевство: папа Урбан II двинул баронов Запада к Иерусалиму с целью «освободить могилу Христа», поскольку нашествие турок сделало невозможным паломничество ко Гробу Господню. Число тех, кто откликнулся на его призыв, сильно превышавшее количество французских рыцарей, которые в том же самом XI в. помогали испанцам отвоевывать их полуостров у мавров — что было такой же «священной войной» и не требовало совершать опасное и долгое путешествие в Святую Землю — нам ясно демонстрирует, что христиане приняли эту задачу очень близко к сердцу. Точно так же, как паломничество в Компостелу побудило бургундцев основать графство Португальское, а паломничество к Монте Гаргано привело к созданию норманнского королевства обеих Сицилий, паломничество в Иерусалим лежало у истоков «королевства Востока» (используя выражение историка Гильома Тирского) и позволило ему просуществовать так долго.

Благоговение перед восточными святынями, Святой Землей, где проповедовал сам Христос во время своей телесной жизни, местами, где зародилось христианство и где разворачивались события, о которых повествовалось в Библии и Евангелии, не было «изобретено» в средние века. «Общество латинского Востока» издало собрание латинских «Описаний путешествий» в Святую Землю: они начались в эпоху раннего христианства и уже в IV в. Св. Иероним обосновался в Вифлееме: до нас дошло «Описание путешествия из Бордо в Иерусалим», датированное тем же веком. Великое переселение народов не остановило это движение, которому развивавшийся культ реликвий только прибавил популярности {3} 3 До наших дней сохранились реликварии, где хранили елей из Святой Земли (например, знаменитая чаша в Монзе), куски земли с кровью, даже (в Вильер-Сен-Сепулькр, на Уазе; XI в.) плитки с мощеного пола церкви Гроба Господня. Именно из Палестины начал свое шествие по Европе культ Св. Стефана после нахождения его тела священником Люсьеном и распространение во множестве его мощей, — Tohler et Molinier. Itinera Hierosolymitana, I, Geneve, 1885. — В храме Богородицы в Булони почитали реликвии, присланные Готфридом Бульонским и Балдуином I.

: описания о путешествиях гасконцев, бургундцев или англичан дошли до нас со времен Меровингов.

Само по себе арабское нашествие не превратило паломничество в неосуществимую затею. Если Св. Виллибальд и испытал некоторые трудности во время своего путешествия, прочие повествования нам показывают, что часто они протекали без особых осложнений. Карл Великий добился формального покровительства над Святыми местами, и возможно, поэтому в Палестине осели представители христианской церкви запада, что очень показательно: епископы и монахи так и остались в греческих монастырях Иерусалима и всего региона. Но вскоре палестинские святыни попали в руки «сарацин»: после фатимидского завоевания, когда в Сирии и Палестине начался, быть может, временно, подъем фанатизма, халиф Хаким, основатель религии друзов, приказал осквернить Св., Гроб в конце X в. Этот инцидент не имел длительных последствий, но он показал, что жизненному укладу, который воцарился на Востоке, может прийти конец. Подобные же события повторятся в тот момент, когда христианский мир обретет «самосознание», и вызовут неотвратимые карательные меры.

Итак, в XI в. популярность паломничеств в Святую Землю еще более возросла: несколько свидетельств, дошедших до наших дней, не позволяют в этом сомневаться {4} 4 В 1055 г. папа Виктор II, столкнувшись с проблемой массового наплыва паломников, просил у властей Византийской империи освободить их от пошлин (Riant // А.О.L., I, P. 50).

. В начале столетия, после виконта Ги Лиможского, Гильома III, графа Руэга, и Гильома II Тайфера, графа Ангулемского, сам Роберт Великолепный, герцог Нормандии, пустился в дорогу на Иерусалим и скончался на обратном пути (1035 г.). Гуго I, граф Шалонский и епископ Оксерский (ум. 1039 г.) также принял участие в паломничестве, а ужасный Фульк Черный, граф Анжуйский, совершал его трижды. Незадолго до 1085 г. граф Люксембурга Конрад умер во время паломничества, и великий граф Фландрии Роберт Фриз, посетил Алексея Комнина по возвращении из Иерусалима (1090 г.). Путешествия в Святую Землю также приписывали Петру Отшельнику, популярному проповеднику крестового похода, равно как и Раймунду Сен-Жилльскому, которому было суждено стать одним из его главных героев {5} 5 На самом деле паломничество совершил его брат Гильом IV Тулузский (около 1092 г.). См.: L. Laranne. Des pelerinages en Terre Sainte avant les Croisades // Bibliotheque de l'Ecole des Chartes. 1845. P. 1, где упоминается о паломничестве в 1039 г. Тьерри III Голландского и графа Барселоны. Сведения о паломничестве графа Шалона содержатся в «Деяниях епископов Оксерра, ed. Duru // Bibliotheque historique de l'Yonne. L. Halphen. Le comte d'Anjou au XI siecle. P. 213 и далее».

.

Интервал:

Закладка: