Дэвид Рол - Утраченный Завет

- Название:Утраченный Завет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-699-08831-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Рол - Утраченный Завет краткое содержание

До недавнего времени наука считала Библию мифологическим вымыслом. Группе современных ученых, состоящей из специалистов, представляющих разные научные дисциплины, удалось доказать, что библейское повествование является исторически достоверным и основано на реальных фактах и событиях. Проведя многочисленные исследования, авторитетные историки разработали альтернативную хронологию Древнего мира и подвели под Ветхий Завет надежную археологическую основу.

В этой книге, написанной знаменитым профессором египтологии Дэвидом Ролом, сторонником Новой Хронологии, помимо увлекательного анализа библейских текстов с учетом результатов последних археологических находок — попытка воссоздать историю книги Бытия в новом хронологическом контексте.

Поразившие всех теории математиков А. Г. Фоменко и Г. В. Носовского значительно уступают в аргументированности научно и логически выверенным умозаключениям Дэвида Рола.

Большой интерес представляют фотографии и карты, сделанные со спутников НАСА. На этих снимках запечатлены главные места, упомянутые в библейской истории.

Если вы хотите познакомиться с действительными событиями, происходившими в ту далекую легендарную эпоху, с местами, датами и знаменитыми историческими и мифологическими персонажами, многие из которых не попали на страницы Библии, — тогда эта книга для вас.

Утраченный Завет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

5. Гильгамеш — обожествлен месопотамцами.

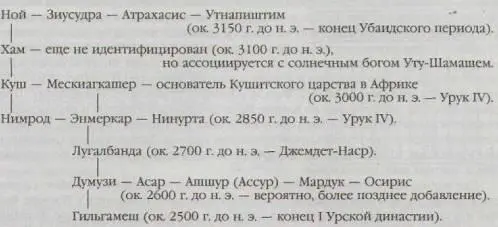

Если в библейском контексте Энмеркар приравнивается к Нимроду, то Мескиагкашер, будучи «отцом» Энмеркара, должен быть не кем иным, как Кушем, «отцом» Нимрода. Как нам следует читать имя Мескиагкашер? Это шумерское имя состоит из словообразующих элементов: Мес = «герой», ки = «земля», аг = «разделитель» и кашер, смысл которого неизвестен. Иными словами, мы должны истолковывать это имя как «Каш(ер), герой, разделивший землю». Мог ли он быть Кушем (Хушем) из книги Бытия, завоевавшим себе новое царство в Эфиопии, гористые земли в Африке и разделившим их между своим народом? Тогда наша расширенная библейская «генеалогия» после Потопа может выглядеть примерно следующим образом:

Если шумерский Каш — «герой, который разделил землю» — является библейским Хушем и тем самым Кушем, который был эпонимическим предком кушитов в древнеегипетских текстах, то колонизация Африки началась примерно за 150 лет до строительства Вавилонской башни/башни Нун. ки и предшествовала «смешению языков». Это находится в противоречии с повествованием книги Бытия, но Иосиф Флавий утверждает, что было по меньшей мере две волны колонизации: первая слабая попытка до строительства Вавилонской башни, а затем широкомасштабная экспансия месопотамской культуры на суше и на море сразу же после «смешения языков».

«Когда же Господь Бог повелел им выделить из своей среды часть людей вследствие сильного их размножения и послать их на новые места, чтобы им не ссориться между собою и чтобы они, обрабатывая большое пространство земли, имели полный достаток в плодах, они по невежеству не повиновались Господу Богу и потому пожинали плоды своей греховности» [Иосиф Флавий. «Иудейские древности», книга I, глава 4].

Мы можем наблюдать именно такой эффект двух волн колонизации в археологии додинастического Египта.

Великий британский археолог Уильям Мэтью Фландерс Петри и ряд его преемников в области египтологии и сравнительной истории искусств обратили внимание на прочные культурные связи между Месопотамией и Египтом в течение додинастического и протодинастического периода, которые в археологии соответствуют Накадскому II периоду и Накадскому III периоду. В переходной зоне между Накадским I периодом и Накадским II периодом (около 3000 г. до н. э.) мы начинаем видеть узнаваемые месопотамские стилистические мотивы и артефакты раннего Урукского периода в захоронениях знатных людей из Верхнего Египта. Египтологи, недавно проводившие раскопки в Буто, древнейшей столице Нижнего Египта (т. е. нильской дельты), тоже обнаружили остатки «шумерской» колонии. По их предположению, колонисты прибыли на средиземноморское побережье Египта, отплыв от побережья северной Сирии, где тоже было обнаружено несколько «шумерских» колоний. Затем последовала вторая, более мощная волна переселенцев из Месопотамии в Египет в течение династии 0 (около 2830–2770 до н. э.) и I династии (2770–2670 до н. э.), что соответствует Накадскому III периоду. Здесь мы обнаруживаем в долине Нила царскую архитектуру и иконографию, тождественную находкам в Шумере и Юго-Западном Иране (Сузиана), в течение археологического интервала, известного как период Джемдет-Наср (эквивалентен Урукскому III периоду). Существуют стилистические различия, но содержания и мотивы явно одинаковые.

Две волны месопотамского влияния на культуру долины Нила можно соотнести с двумя фазами колонизации, о которых намеками говорится у Иосифа Флавия и в книге Бытия. К первой фазе относятся «сыны Хама» (морское плавание Куша и Мицраима вокруг Аравийского полуострова и путешествие Фута и Ханаана либо тем же маршрутом, либо по Восточному Средиземноморью из Финикии/Ханаана). Вторая, более «династическая» волна соответствует переселению после неудачной попытки строительства Вавилонской башни и «смешения языков».

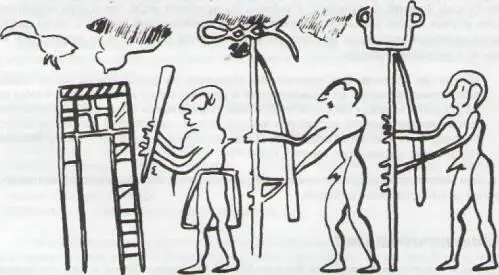

На этой цилиндрической печати из Месопотамии изображен правитель (он носит килт и держит в руках предмет, похожий на церемониальный жезл), он приближается к алтарю, над которым видны грубые очертания двух птиц (вероятно, соколов — ср. с наскальной живописью в Древнем Египте). За царем следуют два придворных сановника, которые несут штандарты. Символы на концах шестов представляют собой иероглифические знаки мех (слева) и ка (справа). Сцена выполнена в месопотамской стилистике (печать происходит из Южного Ирака), но все символы имеют египетские мотивы.

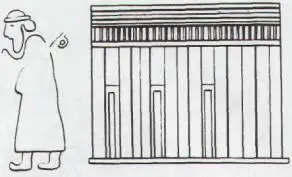

На этой цилиндрической печати изображен царь-жрец из Урука, стоящий перед зданием с прорезным фасадом. Такой тип фасадов с рядами ниш появляется и в Египте в начале I династии (особенно в архитектуре гробниц). Ученые определили, что эта сложная архитектурная форма была впервые изобретена в Месопотамии и впоследствии перенесена в Египет, где она стала мотивом, ассоциирующимся с «именем Гора», египетского фараона (известным как серекх).

Это второе «завоевание», связанное с правлением Энмера/Нимрода, возможно, объясняет предание о том, что армия Нинуса завоевала большую часть известного мира от имени его вдовы Семирамиды, достигнув Египта и Ливии.

По моему предположению, если легендарная царица Семирамида, жена Нинуса, отождествляется с Инанной, ритуальной супругой Энмера из Урука, то мы имеем готовое объяснение появлению шестилепестковой розетки на артефактах нилотической культуры эпохи династии 0. Первые правители Египта изображались с этой розеткой перед ними, когда они осуществляли свои завоевания или ритуалы закладки городов. Предполагается, что символ розетки обозначал просто «царя» или «божественного правителя». Но в Шумере розетка использовалась для обозначения присутствия божества, а шестилепестковая розетка конкретно ассоциировалась с Инанной из Урука. В таком случае что нам следует думать о шестилепестковой розетке, выгравированной перед царем Нармером на знаменитой сланцевой палитре, которая сейчас находится в Каирском музее?

Этот знаменитый артефакт, предположительно созданный в честь завоевания Нижнего Египта последним правителем династии 0, имеет ряд месопотамских мотивов. Но предполагал ли кто-либо, что царь, отправляющийся на войну, был изображен под защитой своего божества-покровителя — богини Инанны, изображенной в виде розетки? Если Инанна (будущая египетская богиня плодородия Хатор/Исида) была богиней-покровительницей правителей Верхнего Египта, это во многом объясняет необыкновенное предание (у Диодора Сицилийского в книге II: 14–15) о том, что «царица небес» Семирамида покорила Египет, Ливию и Эфиопию. При этом возникает вопрос, кем на самом деле был царь Нармер. Археологи знают его как отца фараона Ахо из клана Горов, обычно отождествляемого с легендарным Менесом, основателем I династии, но с учетом контактов Месопотамии с Древним Египтом возможно ли, что у Нармера тоже имелся свой легендарный прототип — на этот раз из библейского и античного мира? На возможную связь с Энмером/Нимродом из Урука мне указывали несколько раз, когда я читал лекции на тему происхождения египетской цивилизации, однако я не думаю, что мы можем с легкостью поступиться первой буквой «р» в имени египетского царя. С другой стороны, между двумя именами действительно существует тесное сходство и предания о Нимроде и Нинусе действительно включают завоевания Египта. Следует ли сделать вывод, что Энмер пошел по стопам своего предка и отплыл в Верхний Египет, унося с собой все иконографические мотивы, так хорошо знакомые ученым, исследующим период Урук IV в месопотамской археологии? Действительно ли Энмер покорил Нижний Египет, прежде чем вернуться в сердце своей империи, землю Двуречья, оставив своего сына Ахо как основателя династии «египетских» фараонов? Представьте себе, как царь возвращается домой в Шумер и привозит с собой цилиндрическую печать с изображением сцен войны с северянами из долины Нила. Именно такая печать была обнаружена в Сузе: на ней изображена сцена битвы, а правитель носит высокую белую корону Верхнего Египта и за его спиной находится розетка Инанны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: