Андрей Васильченко - «Фаустники» в бою

- Название:«Фаустники» в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Яуза-пресс»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0011-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - «Фаустники» в бою краткое содержание

Если верить мемуарам, «ахиллесовой пятой» Вермахта в начале Второй мировой войны была противотанковая оборона. Основное немецкое противотанковое орудие того времени Pak-36 не зря получило презрительное прозвище Anklopfgerät («колотушка») — в 1941 году оно было фактически бесполезно в бою с новейшими советскими танками, не пробивая броню «тридцатьчетверок» и тем более КВ даже в упор.

Со временем ситуация менялась к лучшему, а в 43-м состоялась настоящая «противотанковая революция» — немецкая пехота первой получила индивидуальное оружие, на ближних дистанциях способное эффективно бороться с любой вражеской бронетехникой.

К концу войны германские реактивные гранатометы, стрелявшие кумулятивными снарядами, — «фаустпатроны», «офенроры», «панцершреки» — превратились в самый страшный кошмар танкистов Антигитлеровской коалиции. В ближнем бою перепуганный мальчишка из Гитлерюгенда с «фаустпатроном» или старик из Фольксштурма с «панцершреком» в трясущихся руках зачастую были куда опаснее опытных экипажей «тигров» и «пантер». В городских боях советские танковые части несли от «фаустников» огромные потери. Так было в Будапеште, так было в Бреслау и Берлине…

«Фаустники» в бою - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

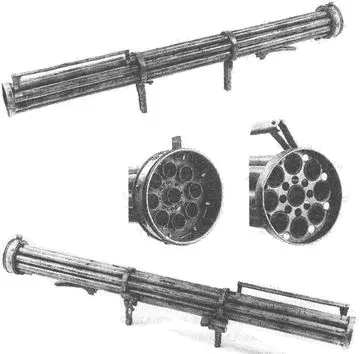

Люфтфауст

По итогам испытаний в марте 1945 года фирма HASAG получила заказ на производство 10 000 пусковых устройств и четырех миллионов ракет к ним. Одновременно началась подготовка инструкторов, которые должны были организовать в частях Вермахта массовое обучение военнослужащих обращению с этим новым видом оружия. Но подобные установки были, по сути, фантастическими. До конца февраля фирма успела поставить в войска лишь 80 комплексов, которые уже не могли оказать какое-либо влияние на ход боевых действий. 2 марта 1945 года Яшке, генерал пехоты при Верховном командовании сухопутных сил Германии, отдал приказ провести полевые испытания Люфтфауста. Часть испытаний должны были провести офицеры управления вооружений и приписанные в их распоряжение 30 солдат. Первой и самой главной целью данных испытаний была попытка использования нового вооружения в боевых условиях. Надо было оценить, как оно себя «ведет». При этом сильный акцент делался на том, что новый тип оружия ни при каких условиях не должен был попасть в руки противнику. В приказе говорилось: «В случае неизбежного наступления противника надлежит эвакуировать все устройства и боеприпасы, прилагающиеся к ним. В случае, если это невозможно, их надлежит уничтожить». В целом кажется маловероятным, что полевые испытания Люфтфауста в боевых условиях вообще когда-либо проводились. Часть этих образцов все-таки попала в руки Красной Армии и англо-американских союзников. По крайней мере, один из образцов Люфтфауста хранится в Центральном музее Вооруженных Сил. В тоже время конструктивная схема Люфтфауста была использована при создании американского ПЗРК «Ред Ай» и последующих комплексов этого типа.

Еще одним из необычных видов пехотного оружия, созданного германской военно-технической мыслью в конце войны, стали одноразовые огнеметы, получившие в настоящее время широкое распространение. Немецкие военные вполне обоснованно считали, что среди других видов пехотного оружия ближнего боя зажигательное оружие оказалось чрезвычайно эффективным для поражения и деморализации живой силы противника; усиления инженерных заграждений; освещения местности в ночных условиях с целью повышения действенности артиллерийско-пулеметного огня; для быстрого уничтожения растительного покрова при необходимости демаскировать войска противника и т. п. В годы Первой и Второй мировых войн широко использовались струйные огнеметы, которые метали в цель огненную струю, поджигаемую форсом пламени у дульного среза огнемета. Подобное огнеметное оружие, помимо своей основной задачи — поражения живой силы противника при ведении как наступательных, так и оборонительных боевых действий, несло еще и функцию мощнейшего психологического воздействия, что приводило, в сочетании с действенным огнем из стрелкового оружия, танками и артиллерией, к эффективному выполнению поставленных задач в тактическом звене. Учитывая всю значимость зажигательных средств, германские конструкторы-оружейники на заключительном этапе Второй мировой войны приступили к работам над совершенно новыми видами огнеметного вооружения. Несмотря на то, что подобное оружие имело множество недостатков, и в первую очередь было крайне неэкономичным, поскольку часть огнесмеси бесполезно сгорала на траектории полета, немцам удалось добиться создания очень простого и эффективного образца одноразового огнемета.

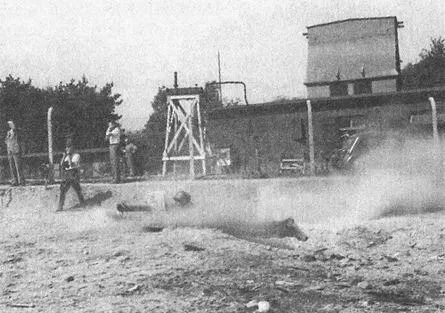

Испытание новой модели Панцершрека на полигоне

Управление вооружения ВВС заказало специально для оснащения авиаполевых дивизий Люфтваффе новое оружие, которое бы не требовало особой подготовки для обращения с ним. Подобный проект был разработан в максимально сжатые сроки. Уже в 1944 году, вслед за получившим большую популярность ручным противотанковым гранатометом Панцерфауст, на вооружение немецкой армии принимают и его огнеметный аналог, предназначавшийся для поражения живой силы противника на открытой местности, уничтожения его укрытых огневых точек, вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники. Им стал одноразовый огнемет образца 1944 года (Einstossflammenwerfer 44) — максимально простой в производстве, в то же время являвшийся достаточно эффективным оружием. Он использовался в качестве дополнения к сложным и дорогостоящим ранцевым огнеметам многоразового действия. Поражение цели происходило за счет высокой температуры горения. Гитлеровское руководство планировало ими максимально насытить свои пехотные части, что, наряду с Панцерфаустом, помогло бы затормозить неудержимое наступление союзников и нанести им невосполнимые потери в живой силе и технике. Одноразовый огнемет образца 1944 года снабжался зарядом огнесмеси и после нажатия на рычаг спуска выпускал в течение 1,5 секунды направленную струю (форс) пламени на дальность до 27 метров. Этого вполне хватало для уничтожения живой силы противника, укрытой в зданиях, легких полевых фортификационных сооружениях, а также долговременных огневых точек (дотов и дзотов) или транспортных средств. Наведение на цель осуществлялось с помощью простейших прицельных приспособлений, состоявших из мушки и откидывающегося целика. Однако сложность освоения в производстве нового огнеметного оружия привела к тому, что к 1 марта 1945 года Вермахт получил всего лишь 3580 огнеметов образца 44, которые так и не успели в полную силу проявить свои высокие боевые качества.

Учебные стрельбы нового вида оружия

Этот рассказ будет неполным, если не рассказать о противотанковых гранатометах, разрабатываемых в странах антигитлеровской коалиции. Вообще идея безоткатного орудия с открытым стволом была выдвинута в 1916 году в России доктором физико-математических наук Д. П. Рябушинским. В основанном им Аэродинамическом институте было изготовлено и испытано первое в России безоткатное 70-мм орудие с легким стволом (толщина его стенок составляла 2,5 мм), установленным на треногу. Ствол не имел затвора, и при выстреле пороховые газы свободно истекали назад. Общая масса орудия не превышала 7 кг. Унитарный патрон — снаряд массой 3 кг и сгорающая гильза с металлическим поддоном заряжался с дульной части. Заряд дымного пороха сообщал снаряду начальную скорость около 60 м/с.

Новизна идеи Рябушинского заключалась в обеспечении безоткатности орудия за счет свободного истечения при выстреле пороховых газов в сторону, противоположную движению снаряда. При этом ствол не испытывает высокого давления газов, может иметь тонкие стенки и небольшую массу; не требуется обычных для артиллерийских орудий противооткатных устройств, люльки и лафета. Однако такая система выявила ряд существенных недостатков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: