Андрей Васильченко - «Фаустники» в бою

- Название:«Фаустники» в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Яуза-пресс»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0011-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - «Фаустники» в бою краткое содержание

Если верить мемуарам, «ахиллесовой пятой» Вермахта в начале Второй мировой войны была противотанковая оборона. Основное немецкое противотанковое орудие того времени Pak-36 не зря получило презрительное прозвище Anklopfgerät («колотушка») — в 1941 году оно было фактически бесполезно в бою с новейшими советскими танками, не пробивая броню «тридцатьчетверок» и тем более КВ даже в упор.

Со временем ситуация менялась к лучшему, а в 43-м состоялась настоящая «противотанковая революция» — немецкая пехота первой получила индивидуальное оружие, на ближних дистанциях способное эффективно бороться с любой вражеской бронетехникой.

К концу войны германские реактивные гранатометы, стрелявшие кумулятивными снарядами, — «фаустпатроны», «офенроры», «панцершреки» — превратились в самый страшный кошмар танкистов Антигитлеровской коалиции. В ближнем бою перепуганный мальчишка из Гитлерюгенда с «фаустпатроном» или старик из Фольксштурма с «панцершреком» в трясущихся руках зачастую были куда опаснее опытных экипажей «тигров» и «пантер». В городских боях советские танковые части несли от «фаустников» огромные потери. Так было в Будапеште, так было в Бреслау и Берлине…

«Фаустники» в бою - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Немецкие солдаты ведут огонь из 50-миллиметрового противотанкового орудия

Но за все конструкторские улучшения чем-то приходилось платить. Прежде всего, это касалось боеприпасов. 20-миллиметровый снаряд, имевший две «юбки», должен был иметь специальное вольфрамовое «ядро». На производство подобных боеприпасов уходило значительно больше времени. Кроме этого, Германия не обладала достаточным количеством вольфрама, чтобы начать массовое производство подобных снарядов. Кроме этого, специфика принципа Герлиха приводила к тому, что ствол противотанкового ружья 41 был рассчитан где-то на 500 выстрелов, после чего его надо было менять. Он имел максимальную изношенность в части, где давление пороховых газов было максимальным. Нередко в этом месте вообще исчезала нарезка. В итоге пушки-ружья sPzB41 были произведены в небольшом количестве.

Другой модификацией противотанкового орудия стало ПАК 42/30. Использующееся в нем обозначение указывало, что в нем также использовался «ультрапринцип» Герлиха. То есть орудие обладало коническим стволом, имевшим калибр в казенной части 42 миллиметра, а в дульной — 30 миллиметров. По общему виду эти орудия весьма напоминали ПАК 41. ПАК 42/30 были произведены в небольшом количестве. Хотя они имели ряд несомненных преимуществ. В частности, они устанавливались на легкий лафет, который применялся в ПАК 35/36, что позволяло вести огонь по танкам противника одному человеку.

К осени 1941 года 50-миллиметровые ПАК 38 появились в африканских частях немецкой армии. До этого момента вся противотанковая оборона опиралась на 37-миллиметровые ПАК 35/36. Немецкие артиллеристы почти сразу же оценили новинку, успешно используя ПАК 38 как в обороне, так и нападении. Британцы, которые не могли пока ничего противопоставить новому германскому противотанковому орудию, были вынуждены отступать в поисках новых решений. В книге Хайнца Шмидта «С Роммелем по пустыне» есть такой отрывок: «Мы разработали новую тактику наступления. Мы с дюжиной наших противотанковых орудий перемещались с одной позиции на другую, в то время как собственные танковые части, по возможности находившиеся на месте, прикрывали нас мощным огнем. Когда противник устанавливал наше местоположение, на него обрушивался огонь прикрытия, а мы в срочном порядке перемещались в новое место. Данная тактика себя полностью оправдала. Несмотря на мощный огонь, который вел по нам противник, он не мог остановить нашего продвижения. Враг нес большие потери и был вынужден отступать».

Бронетранспортер с установленным на нем ПТР

Под углом в 30° ПАК 38 с 800 метров могли легко пробить броню английских танков. При огне под углом в 60° результаты были еще более впечатляющими. При этом силуэт противотанкового орудия был плохо различим на местности. Если же оно было заранее размещено в небольшом углублении — высотой сантиметров в 60, то немецкое противотанковое орудие становилось фактически незаметным для английских танков. Его можно было засечь только по торчащему дульному тормозу.

Чтобы дать пехоте что-то более удобное, чем стандартные противотанковые винтовки и ружья, которые весили очень много, было решено возвратиться к практике Первой мировой войны и использовать для борьбы с танками противника винтовочные гранаты. Тактико-технические характеристики винтовочных гранат мы уже разбирали в предыдущей главе. Остановимся теперь на практике их применения.

Появление данного типа оружия относится к началу 40-х годов. В ряде отечественных исследований утверждалось, что появление винтовочных гранатометов было вызвано тем обстоятельством, что немецкие противотанковые ружья были абсолютно бесполезны против советских танков. Действительно, при калибре 7,92 миллиметра пуля, выпущенная с большого расстояния из противотанкового ружья со скоростью порядка 1000 метров в секунду, могла пробить только противопульную броню легких танков. Но данный тезис выглядит несостоятельным хотя бы потому, что возобновление практики винтовочных гранатометов относилось к периоду, предшествующемунападению Германии на СССР.

Принятые на вооружение в начале 40-х годов, винтовочные гранатометы использовались до конца войны. Удовлетворительная бронепробиваемость делала их весьма опасными противниками для бронетранспортеров и легких танков.

Для стрельбы из гранатомета использовались несколько видов гранат:

— осколочная GSPzGr (для борьбы с укрытыми ближними целями);

— малая бронебойная GPzGr (для борьбы с бронированными целями);

— большая бронебойная (GrGPzGr и GrGPzGr43);

— агитационная.

Также были гранаты, произведенные на заводе фирмы «Штальверке» и начиненные отравляющим веществом — газом табун. Но данный тип боеприпасов не применялся в боевых действиях. Все бронебойные гранаты — кумулятивного действия (при производстве данный тип гранат обходится дороже в 2 раза, чем осколочная граната). Граната хранится в специальной укупорке, в которой находится собственно сама граната и холостой патрон.

Для превращения винтовки в гранатомет надо было прежде всего установить мортирку. Для этого надо было отвинтить зажимной винт и развести наметки. Затем надлежало надеть мортирку на дульную часть карабина так, чтобы основание мушки карабина поместилось в вырезе шейки чашечки, после чего свести наметки и закрепить зажимным винтом. Для закрепления прицела нужно надеть его пружинной обоймой на карабин так, чтобы в вырез на неподвижной части прицела поместилась задняя часть прицельной колодки карабина, и затянуть зажимной винт обоймы.

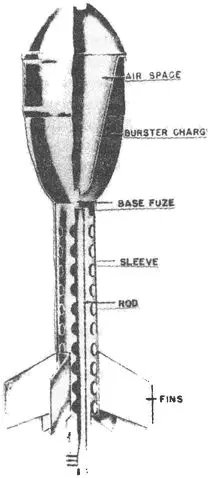

Устройство надкалиберной гранаты-мины StiGr41

Огонь из гранатомета можно вести с упором приклада в плечо (с применением ружейного ремня). Для открытия огня нужно:

1. Зарядить карабин холостым патроном, находящимся в футляре гранаты,

2. Включить предохранитель карабина,

3. Вставить гранату в ствол мортирки.

4. Установить нужное деление прицельной шкалы гранатомета.

5. Выключить предохранитель.

6. Навести гранатомет в цель и нажать на спусковой крючок.

Мортирка, прицел и гранаты в футлярах переносились в специальных сумках.

Все разновидности гранат в их хвостовой части имеют одинаковый калибр — около 30 мм — и готовые нарезы, соответственно калибру и устройству мортирок ружейного и противотанкового гранатометов. Назначение гранат можно было определить по опознавательным знакам и специальной расцветке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: