Андрей Васильченко - «Фаустники» в бою

- Название:«Фаустники» в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Яуза-пресс»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0011-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Васильченко - «Фаустники» в бою краткое содержание

Если верить мемуарам, «ахиллесовой пятой» Вермахта в начале Второй мировой войны была противотанковая оборона. Основное немецкое противотанковое орудие того времени Pak-36 не зря получило презрительное прозвище Anklopfgerät («колотушка») — в 1941 году оно было фактически бесполезно в бою с новейшими советскими танками, не пробивая броню «тридцатьчетверок» и тем более КВ даже в упор.

Со временем ситуация менялась к лучшему, а в 43-м состоялась настоящая «противотанковая революция» — немецкая пехота первой получила индивидуальное оружие, на ближних дистанциях способное эффективно бороться с любой вражеской бронетехникой.

К концу войны германские реактивные гранатометы, стрелявшие кумулятивными снарядами, — «фаустпатроны», «офенроры», «панцершреки» — превратились в самый страшный кошмар танкистов Антигитлеровской коалиции. В ближнем бою перепуганный мальчишка из Гитлерюгенда с «фаустпатроном» или старик из Фольксштурма с «панцершреком» в трясущихся руках зачастую были куда опаснее опытных экипажей «тигров» и «пантер». В городских боях советские танковые части несли от «фаустников» огромные потери. Так было в Будапеште, так было в Бреслау и Берлине…

«Фаустники» в бою - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

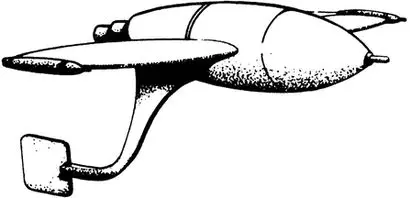

Промежуточным вариантом между легким «Голиафом» и тяжелыми моделями «нацистских» телетанкеток стала радиоуправляемая танкетка-торпеда «Шпрингер» («Прыгун») — SdKfz304. Ее появление было вызвано плохими результатами применения аппаратов «Голиаф». Разработка «Прыгуна» началась в 1944 году. Однако «Шпрингер» оказался слишком тяжел, а его вездеходность оставляла желать лучшего. В качестве силовой установки применялся 4-цилиндровый двигатель «Опель-мотор» мощностью 36 лошадиных сил. Аппарат мог развивать максимальную скорость 42 километра в час. Запас топлива в 42 литра обеспечивал дальность хода до 80 километров. Толщина брони спереди составляла 10 миллиметров, с боков — 5 миллиметров. Аппарат нес 300 кг взрывчатого вещества. Во время боевого применения управление осуществлялось с помощью радиосистемы фирмы «Блаупункт». К маю 1945 года планировалось изготовить 460 машин, но всего было произведено 50 единиц данного оружия. Из этого количества только три машины были переданы для войсковых испытаний. Предполагалось, что «Шпрингер» можно будет оснастить 105-миллиметровой пушкой, превратив его в истребитель танков. Если говорить о боевом применении телеуправляемых танкеток в конце войны, то можно привести такой эпизод. В конце апреля 1945 года в районе Бранденбургских ворот немецкие солдаты перегородили главную улицу города — Унтер-ден-Линден — несколькими танкетками. На них установили реактивные пусковые системы, весьма напоминавшие Панцершрек. Залпами прямой наводкой вдоль улицы машины создавали перед наступавшими советскими войсками сплошной веер огня. Чтобы обезвредить «дистанционного противника», были посланы бойцы гвардии капитана Петра Шумейко. Они проникли на позицию машин с соседней улицы, пробив для этого брешь в стене дома. Все танкетки были взяты «в плен».

В конце войны немецкими конструкторами было создано некоторое подобие противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Это было первое поколение ПТУР, которое в Германии получило название X-7 «Красная шапочка». Разработка данного вида оружия велась с 1943 года под руководством доктора Крамера на предприятии «Руршталь». Поначалу планировалось, что новое оружие (имевшее индекс X-4) будет авиационным. В 1944 году несколько пробных пусков состоялись с Фокевульф-190, однако проблемы стабильности ракеты в полете так и не были решены. В итоге управляемую ракету было решено использовать как противотанковую. В качестве системы управления решили использовать разработанную еще двумя годами ранее фирмой BMW систему с передачей управляющих сигналов по проводам.

X-7 «Красная шапочка»

Немецкий солдат осваивает Панцерфауст-30 («большой»)

Ракета X-7 имела корпус с гироскопом и ракетным двигателем, две аэродинамические плоскости и устройство управления. На законцовках плоскостей крепились контейнеры с проводами. Пуск ракеты происходил следующим образом. От 300-вольтовой батареи по кабелю подавался сигнал на поджигание порохового заряда гироскопа. Истекая из тангенциальных отверстий, продукты сгорания раскручивали гироскоп до заданного числа оборотов. Одновременно запускался двигатель ракеты WASAG 506. Он оснащался пороховым зарядом весом 3–3,5 килограмма, включавшим в себя два состава: быстро сгораемый порох использовался для первой ступени и медленно горящий порох использовался для второй ступени. Кольцеобразная первая ступень использовалась для достижения высокой стартовой скорости, от заряда второй ступени ее изолировал слой «Полиган» (смесь из асбеста, графита и силиката кальция). После запуска ракеты команды управления передавались по проводам с визуальным наведением. Для управления использовались системы, предложенные фирмами «Аскания», ФГЦ и РПФ. Кумулятивная боеголовка ракеты пробивала 200-миллиметровую броню на дистанции до 1200 метров. Всего было выпущено примерно 300 штук ракет, некоторое количество ракет из предсерийной партии использовалось в боевых действиях. Кумулятивный заряд «Красной шапочки» оказался настолько мощным, что при его помощи можно было подбить даже тяжелый танк ИС-2. Похожий на X-7 проект противотанковой ракетыпод названием «Румпельштильхен»(злобный германский дух) разрабатывался в фирме АЕГ под руководством доктора Клюге. Система дистанционного управления работала на четырех световых лучах, синхронизированных по частоте. Была выпущена опытная серия из 100 ракет.

Развитие Панцерабвера Третьего рейха подошло к своему логическому концу, дав толчок к развитию противотанковых вооружений во всем мире. Но немецким конструкторам так и не удалось выполнить свою главную задачу: уравнять на поле боя в силе танк и человека. В конце войны для производства эффективного вооружения у Германии явно не хватало ни времени, ни ресурсов. Последней попыткой спасти Третий рейх стало внедрение воистину массового противотанкового оружия.

Глава 4

Оружие последнего часа

Я почти не соображал, что происходит. Загорелся еще один танк, находившийся справа от нас.

— Фаустпатрону — слава! — крикнул кто-то.

Сайер Г. «Последний солдат Третьего рейха»Если 1944 год для Германии ознаменовался началом «тотальной войны», то год 1945-й стал временем ожесточенных уличных боев. Именно в 1945 году целый ряд городов Рейха был провозглашен крепостями. Городам населенные пункты, которые были и прежде крепостями и имели форты, промежуточные укрепления, бастионы, артиллерийские огневые точки, снова превращались в крепости. При помощи их, указывалось в инструкции, можно на протяжении длительного времени сдерживать наступающего, оттягивать значительные его силы и связывать их боями на неопределенный, но длительный по времени срок.

Подготовка и приспособление жилых или административных зданий к обороне заключалась в следующем:

— в стенах домов от подвальных помещений до верхних этажей включительно, в проемах окон, дверей балконов устраивались амбразуры и бойницы, главным образом для пулеметов, легких орудий, стрелков и автоматчиков;

— окна и двери закладывались мешками с песком или кирпичной кладкой, усиленной также мешками с песком; одна треть оконных и дверных проемов оборудовалась для ведения огня;

— для внутренней связи между отдельными домами, а также для маневрирования силами гарнизонов при ведении боя подвальные помещения связывали ходами сообщения с соседними домами; в некоторых зданиях каждая секция оборудовалась, помимо лестничной клетки, специальным лазом сообщения с подвалом здания. Через этот лаз сообщения гарнизон, оборонявшийся в данной секции, мог быстро скрыться в подвальном помещении и оттуда переместиться в соседнюю секцию или другой дом;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: