А. Чибилёв - В глубь степей

- Название:В глубь степей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:УИФ Наука

- Год:1993

- Город:Екатеринбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Чибилёв - В глубь степей краткое содержание

От первых упоминаний об южноуральских и прикаспийских степях у древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.) до географических описаний Оренбургского края учеными начала XX в. — такова история исследований огромного степного региона, представленная в очерках книги.

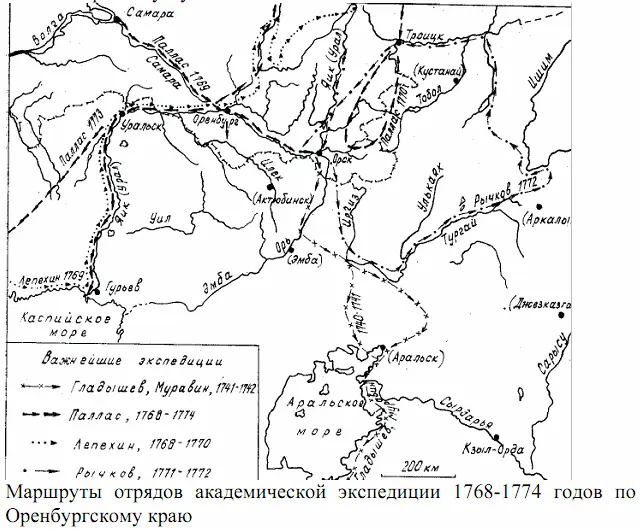

Читатель узнает о жизни и экспедициях П.И.Рычкова, П. С. Палласа, Э. А. Эверсманна, С. С. Неуструева и др. Их маршруты проходили по территории нынешней Оренбургской, Челябинской областей, Башкортостана, а также по Западному Казахстану.

Автор, доктор географических наук, заведующий Оренбургским отделом степного природопользования Института экологии Уральского отделения Российской академии наук, более 20 лет исследует степи Южного Урала и Западного Казахстана.

Книга может служить учебным пособием при изучении географии и истории родного края в средней школе. Будет интересна широкому кругу читателей.

В глубь степей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Путь отряда проходил из Орска на юго-восток, к рекам Иргиз и Улькаяк (см. рис. 4). Н. Рычков отмечает полное безлесие и сухость тургайских степей. В записках путешественника содержится немало сведений о горных породах и полезных ископаемых края. В бассейне реки Камышлы он обнаруживает золото и мощные залежи мрамора, который, по его словам, "не уступает белому мрамору, находящемуся в Италии в горах тоя земли"(20). Н. Рычков описывает месторождение гипса в горах Улутау.

Интересные сведения собрал ученый о реках и озерах Тургайской равнины, впервые отметив характерные черты речной сети этого края. Любопытно описание реки Иргиз, которая "достойна примечания в рассуждении течения своего; ибо она по большей части течет так же озерами, как и река Камышла, коя, инде скрываясь в землю, составляет источники, подобные озерам. Такого свойства почти все реки, находящиеся в сей части степи" (21).

Во время своего тургайского путешествия, несмотря на быстроту передвижения, Рычков успевает проводить наблюдения за растительностью и животным миром. Он отмечает обилие кабанов в пойме реки Ори, видит "величие стада сайгаков" вблизи реки Кайраклы.

Примечательно сообщение Н. Рычкова о том, что к северу от реки Улькаяк в Аракарагайском бору обитало "множество медведей и лисиц". Оно интересно тем, что ныне в бассейнах Улькаяка, Иргиза и Тургая сосновые боры отсутствуют, сохранилось лишь название одной из речки — "Карагай" — сосна. Еще более удивительно обитание в этих краях в прошлом медведей. Правда, следует уточнить, какой именно Аракарагайский бор имел в виду Н. Рычков. Крупный лесной массив с таким названием сейчас известен к востоку от г. Кустаная.

Труды Николая Рычкова по своему научному уровню практически не уступают известным сочинениям Палласа и Лепехина, хотя он и не имел специального естественного образования. Это может быть объяснено не только его личными способностями, но и влиянием отца, Петра Ивановича Рычкова.

К сожалению, научная деятельность Н. П. Рычкова закончилась в 1771 году. Он был назначен главным директором Ах-тубских шелковых заводов близ Астрахани и до конца своей жизни больше не возвращался к исследовательской работе.

6

Академические экспедиции 1768–1774 годов выяснили, что к востоку от средней и нижней Волги и к юго-востоку от Уральских гор расстилается обширная пустынно-степная равнина, принадлежащая бессточным бассейнам Каспийского и Аральского морей. Путешественники обнаружили здесь бесчисленное количество озер разной величины и установили резкое отличие природы этого края от природы Европейской России. Всех исследователей поражала перемена ландшафта. Вместо густотравных степей с тучными черноземами они увидели обширные глинистые солонцово-солончаковые полупустыни с редкой растительностью, острова песчаных барханов в дельтах древних рек. Путешественники отметили обилие соли в почвах и водах края. Они обратили внимание, что большая часть озер и даже некоторые реки имеют соленую или горько-соленую воду. Из Приуральских степей и прикаспийских полупустынь путешественники вывезли огромное количество ранее неизвестных растений и животных. Но, оценив своеобразие степной природы, никто из участников академических отрядов не составил общего географического очерка края, какой дал П. И. Рычков, и никто, кроме Палласа, не установил общие закономерности формирования местных ландшафтов.

Долгое время после окончания работ академических экспедиций в Оренбургском крае не предпринималось сколько-нибудь значительных географических исследований. Лишь спустя полвека, в начале двадцатых годов XIX столетия, начался новый этап оживленных исследований природы края, связанный с деятельностью Э. А. Эверсманна, Г. С. Карелина, А. И. Левшина и других естествоиспытателей.

ПРЕДВЕСТНИК НОВОЙ НАУКИ

1

"Естественная история Оренбургского края" и сейчас читается с непередаваемым интересом. Она поражает читателя глубиной освещения и разнообразием затронутых вопросов, всесторонним, тонким знанием природы Оренбургского края.

Эверсманн всю свою жизнь посвятил изучению природы той части нашей страны, которая долгое время была известна под названием Оренбургского края.

Ф. Н. Мильков(1) 10 октября 1820 года из Оренбурга вышел огромный караван, состоящий из 700 верблюдов. Охраняемый конными казаками, пехотинцами и двумя пушками, караван взял курс на юго-восток в бескрайнюю даль казахских степей. Возглавлял караван действительный статский советник Министерства иностранных дел, известный дипломат, писатель и археолог Александр Федорович Негри (1784–1854). Так начался поход знаменитой "миссии Негри" в Бухарское ханство. Она была снаряжена с целью изучения возможности расширения торговых связей России с Бухарским ханством. Посольство это тщательно готовилось царским правительством. В состав миссии вошли в качестве статистика офицер генерального штаба Е. К. Мейендорф, топографы Вальховский и Тимофеев, натуралисты X. Г. Пандер и Э. А. Эверсманн, переводчик и секретарь П. Яковлев, священник Будрин.

Маршрут экспедиции проходил через реки Бердянку, Битлису, Карабутак, Илек, Мугоджарские горы. По старой караванной дороге караван посольства пересек пески Больших и Малых Барсуков, Сапаккумов, Приаральских Каракумов. 19 ноября путешественники миновали Сырдарью. По Кызылкумам экспедиция прошла бухарской караванной дорогой через русла Кувандарьи и Жанадарьи, урочище Кызылкак, родники Юзакудук, пески Бетпак, поселения Кагатан, Вафкенд и 20 декабря достигла города Бухары.

Посольство пробыло в среднеазиатском ханстве 3 месяца и 22 марта 1821 года оставило Бухару, вернувшись обратно в Оренбург в мае той же дорогой. Экспедицией была выполнена топографическая съемка всего пути, определено 5 астрономических пунктов, составлена карта в масштабе 50 верст в дюйме. Участники экспедиции Мейендорф, Пандер и Эверсманн оставили подробные описания маршрута.

В 1826 году Е. К. Мейендорф издал в Париже отчет об экспедиции в трех книгах. Первая из них описывает переход через киргизские степи. Автор приводит много этнографических сведений о казахах, их нравах, обычаях, кочевках, быте, способах охоты на сайгу и кабана. Во второй книге Мейендорф систематизировал сведения о странах Средней Азии, определил границы, горы, климат, речную сеть региона. На основании расспросов путешественник сделал вывод об усыхании Аральского моря. И, наконец, в третьей книге Мейендорф описал города Бухарского и других ханств Средней Азии, коснулся вопросов истории края, внутренней и внешней торговли. К своему труду Е. К. Мейендорф приложил карту маршрута, на которую впервые достоверно были нанесены многие реки и элементы рельефа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![П Джунковский - В глубь веков [Таинственные приключения европейцев сто тысяч лет тому назад. В дали времен. Том III]](/books/1100307/p-dzhunkovskij-v-glub-vekov-tainstvennye-priklyuche.webp)