Валентин Янин - Берестяная почта столетий

- Название:Берестяная почта столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Янин - Берестяная почта столетий краткое содержание

Книга посвящена истории открытия и изучения новгородских грамот на бересте. Книга о берестяных грамотах – это рассказ о важнейших процессах истории Новгорода, сделавших этот город одним из важнейших центров экономики, политики и культуры средневековой Европы.

Берестяная почта столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Грамота № 204 - одно из упражнений в письме по складам. Выписывая склады от бе до ще, Онфим предпочитает заниматься привычным упражнением. Он не справился с попыткой написать какой-то связный текст, начинающийся словами «Яко же».

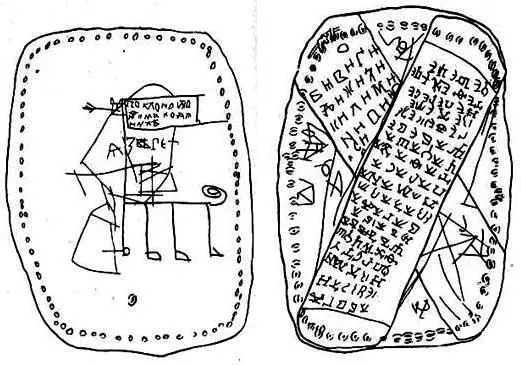

Грамота № 205 – полная азбука от а до я. Здесь же начало имени Онфим и изображение ладьи – одной из тех, какие Онфим каждый день видел на Волхове.

Грамота № 206 - сначала бессмысленный набор букв, - возможно, попытка изобразить дату, но попытка неудавшаяся, в чем вряд ли следует винить Онфима, еще не научившегося даже считать пальцы на руке. Потом упражнение в письме по складам – от ба до ра. И наконец, внизу – семь взявшихся за руки человечков «в манере Онфима» с разнообразным количеством пальцев на руках.

Грамота № 207 – одна из интереснейших. Ее текст написан уже хорошо знакомым нам почерком Онфима: «Яко с нами бог, услышите да послу, яко же моличе твое, на раба твоего бог».

На первый взгляд, здесь только бессмысленный набор слов, подражающий церковным песнопениям. По первому впечатлению, Онфим заучил на слух какие-то молитвы, не понимая их содержания и смысла звучащих в них слов. И эту тарабарщину перенес на бересту. Однако возможно и другое толкование безграмотной надписи. Известно, что в старину обучение носило в основном церковный характер. Чтению учились по псалтырю и часослову. Может быть, перед нами один из диктантов, еще один шаг Онфима в овладении грамотой после уже усвоенных им упражнений в письме по складам.

Грамота № 208 - крохотный обрывок бересты немногими буквами. Почерк снова выдает Онфима.

В грамоте № 210, также изорванной, изображены люди и около них остатки надписей, не поддающихся истолкованию. И наконец, еще пять берестяных листов нельзя причислять к грамотам. На них нет ни одной буквы, поэтому они не включены в общую нумерацию исписанной бересты. Это рисунки Онфима. На одном неимоверно длинная лошадь, на нем сидят сразу два всадника. Наверное, отец не раз сажал Онфима позади себя на коня. В отдалении еще один всадник, поменьше. Другой рисунок- батальная сцена. Скачут три всадника с колчанами на боках. Летят стрелы. Под копытами коней лежат поверженные враги. На третьем рисунке снова всадник. На четвертом - два человека, один из них со страшной физиономией, с вытаращенными глазами, широкими плечами и крохотными ручками, похожий на какое-то кошмарное видение. На пятом рисунке два воина в шлемах, изображенных в полном соответствии с археологически известными шлемами XIII в.

Итак, мы познакомились с мальчиком Онфимом. Сколько ему лет? Точно установить этого нельзя, но, вероятно, около шести-семи. Он еще не умеет считать, и его не учили цифрам. Сам рисунок, пожалуй, указывает на тот же возраст. Эти наблюдения соответствуют и некоторым письменным свидетельствам, сохранившимся в известных ранее источниках. В житиях святых, составленных в средние века, рассказ об обучении грамоте «на седьмом году» превратился даже в своего рода шаблон. Тот лее возраст называют и рассказы об обучении русских царевичей. Алексей Михайлович получил в подарок от своего деда патриарха Филарета азбуку, когда ему было четыре года. В пять лет он уже бойко читал часослов. Когда его сыну Федору Алексеевичу было шесть лет, его учитель получил награду за успехи в обучении царевича. А Петр I читал даже в четыре года. Это сведения XVII в. От более раннего времени сохранилось достоверное свидетельство об обучении в Новгороде в 1341 г. грамоте тверского княжича Михаила Александровича, которому тогда было около восьми лет. Теперь же мы получили свидетельства еще более ранние.

Азбука Онфима

Находки берестяных азбук продолжались и в следующие годы в других районах Новгорода. Обрывок азбуки конца XIII в. обнаружен в 1967 г. в раскопе на Буяной улице Торговой стороны. В 1970 г. тоже на Торговой стороне обрывок азбуки первой половины XIII в. оказался в числе берестяных грамот раскопа на древней Михайловой улице. А в 1969 г., когда раскоп был заложен на Софийской стороне, неподалеку от Неревского, в нем удалось найти самую старую на сегодняшний день целую берестяную азбуку начала XII в.

Однако вернемся к Неревскому раскопу. На следующий год, после того как мы познакомились с Онфимом, в 1957 г. были найдены и первые ученические упражнения в цифровом письме. Нужно сказать, что цифры в Древней Руси не отличались от обыкновенных букв. Цифру 1 изображали буквой а, цифру 2 – буквой в, цифру 3 – буквой г и т. д. Чтобы отличить цифры от букв, их снабжали особыми значками – черточками над основным знаком, однако так делали, не всегда. Некоторые буквы в качестве цифр не использовались, например б, не, ш, щ, ъ, ы, ь. И порядок цифр несколько отличался от порядка букв в азбуке. Поэтому, когда мы видим, например, такую запись: «авгдез», мы из-за того, что пропущены буквы б и ж, знаем, что это цифры, а не начало азбуки. Именно с такой записью экспедиция встретилась в грамоте № 287, а затем в грамоте № 376. Кстати, последняя запись сделана также на донышке отслужившего свой срок берестяного лукошка: маленьких новгородцев не особенно баловали, для их школьных упражнений годилась любая береста. В обеих грамотах было лишь по нескольку цифр. А в грамоте № 342, найденной в 1958 г. в слоях XIV в., воспроизведена вся система существовавших тогда цифр. Сначала идут единицы, затем десятки, сотни, тысячи и наконец десятки тысяч, вплоть до обведенной кружком буквы д. Так изображалось число 40 000. Конец грамоты оборван.

Со временем наверняка будут найдены и упражнения маленьких новгородцев в арифметике. Однако уже сейчас, когда мы убедились, что методы обучения грамоте в древнем Новгороде были в общем такими же, как и в XVI-XVII вв., мы гораздо яснее представили себе способ, с помощью которого грамотность в Новгороде сделала поразительные успехи в эпоху, в которой иные исследователи видели только дикость и невежество.

Еще одна берестяная грамота ценна тем, что, воскрешая крохотный эпизод XIV в., перебрасывает мостик от обычаев и шуток школяров времени Ивана Калиты к обычаям и шуткам школяров современников Гоголя и Помяловского. В 1952 г. на Неревском раскопе была обнаружена грамота № 46, сначала поставившая всех в тупик. В этой грамоте нацарапаны две строки, правые концы которых не сохранились. В первой строке следующий текст: «нвжпсндмкзатсцт…», во второй- не менее «содержательная» надпись: «ееяиаеуааахоеиа…».

Что это? Шифр? Или бессмысленный набор букв? Не то и не другое. Напишите эти две строки одну под другой, как они написаны в грамоте:

НВЖПСНДМКЗАТСЦ Т… ЕЕ ЯИАЕУАААХОЕИ А…

и читайте теперь по вертикали сначала первую букву первой строки, потом первую букву второй строки, затем вторую букву первой строки и вторую букву второй строки, затем вторую букву первой строки и вторую букву второй строки и так до конца. Получится связная, хотя и оборванная фраза: «невежя писа, недума каза, а хто се цита…» – «Незнающий написал, недумающий показал, а кто это читает…» Хотя конца и нет, ясно, что того, «кто это читает», обругали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: