Иван Ладынин - История Древнего Востока

- Название:История Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-3-358-01189-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Ладынин - История Древнего Востока краткое содержание

В учебном пособии представлен обширный материал по истории Древнего Востока. Цивилизационный подход к освещению важнейших проблем истории древних обществ позволяет по-новому рассказать об этапах их развития, культуре и мировоззрении различных народов.

Изложение материала и датировка событий опирается на новейшие исследования. В каждом разделе приведены основные историографические сведения, указана литература, в том числе публикации источников.

История Древнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

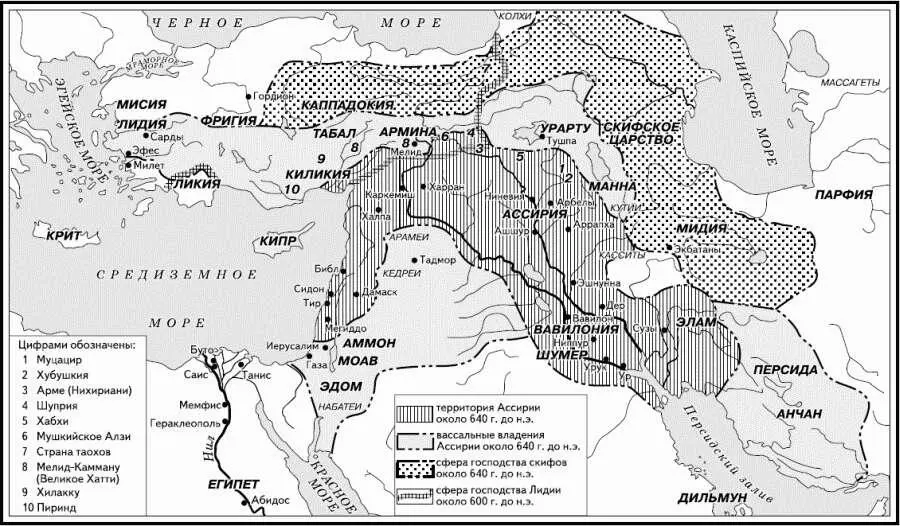

Несколько следующих лет были посвящены походам против североарабских племен и Элама (в 646 г. до н. э. Ашшурбанапал лично вступил в эламскую столицу Сузы и разрушил ее до основания), однако, несмотря на неоднократные разгромы, они так и оставались независимыми – даже в ходе успешных кампаний ассирийцы не могли ни закрепиться в этих областях, ни привести там к власти своих ставленников. Элам им все же удалось взять измором: в 644 г. до н. э. он, совершенно опустошенный походами предыдущих лет, сдался и был захвачен ассирийцами без боя.

В 643 г. до н. э. зависимость от Ассирии по собственной инициативе признал былой вассал Элама, вождь персидских племен Кир I из рода Ахеменидов. В то же время активность ираноязычных кочевников на севере Передней Азии заставила их соседей искать помощи у Ассирии и признать ее верховную власть. В середине 640-х гг. до н. э. киммерийцы обрушились на Лидию и разорили Сарды (644 г. до н. э.). Гигес погиб, и новый лидийский царь в том же году признал зависимость от Ассирии, надеясь на ее помощь в борьбе против киммерийцев (и действительно, союзники ассирийцев скифы тут же двинулись в Малую Азию и полностью уничтожили там киммерийское объединение в конце 640-х гг. до н. э.). Одновременно киммерийцы и скифы опустошали пределы Урарту. Чтобы найти заступника, Урарту также признало зависимость от Ашшурбанапала (643 г. до н. э.).

Таким образом, к 640 г. до н. э. Ассирия достигла наибольших территориальных успехов за всю свою историю (с зависимыми владениями – от Эгеиды до Персидского залива и от озера Севан до Синая, включая Кипр, Лидию, Урарту, Манну и Персиду), но все это могущество держалось в значительной степени на союзе со скифами. Тревожным симптомом было падение боеспособности ассирийской армии. Раз за разом громя одни и те же области, она оказывалась не в силах покорить их. Однако внешне Ассирия стояла в конце 640-х гг. до н. э. на вершине «мирового» владычества. Царские дворцы напоминали города-крепости. Рядовых пленных было так много, что иной раз воины расплачивались ими за услуги. Пленных царей сажали в клетки у ворот Ниневии, и иногда Ашшурбанапал запрягал их в свою колесницу вместо упряжных животных.

Культура Ассирии была по преимуществу заимствованной (в основном из Вавилонии). Только в громогласных восхвалениях своих побед и изображении войн на рельефах, а также в идеологическом обосновании своей экспансии ассирийцы оказались непревзойденными мастерами и новаторами. Так называемые царские анналы ассирийцев – это яркие и пространные литературные композиции, подробно перечисляющие и воспевающие успехи царя, а также помощь, оказываемую ему богами. Другим характерным достижением ассирийцев является строительство царских дворцов по хеттскому образцу ( бит-хилани ). Строили они их из глины и камня. Главное украшение этих дворцов – рельефы на внутренних стенах. Это многофигурные композиции с изображением мифологических, жанровых и батальных сцен, выполненные на плитах из известняка и частично раскрашенные. Иногда их сопровождают пространные подписи исторического содержания. Излюбленные темы таких рельефов – битвы, приношение дани, царская охота, казни и пытки пленных.

Политическая концепция Ассирии приближалась к идее божьего правления страной, считалось, что царил над Ассирией, по сути, бог Ашшур, а царь был просто следующим звеном прямой вертикали власти, соединявшей бога с его подданными на земле. При коронации правителя возглашали: «Ашшур – царь!», а завоевания понимались как превращение покоренных в «подданных бога Ашшура». Свою страну ассирийцы считали вечной обладательницей миродержавия, которое никогда не будет у нее отнято. В стремлении изобразить всю политическую историю страны как единую линию преемственности этого миродержавия ассирийцы зашли еще дальше вавиловян: их царский список, в отличие от вавилонского, не делится на «династии»-палу, т. е. выражает ту идею, что все ассирийские правители принадлежат к одной непрерывной «династии» (в самом деле, царственность их всех была или считалась связанной с одним и тем же ашшурским храмом бога Ашшура).

Падение Ассирии и переднеазиатский геополитический переворот в конце VII в. до н. э.

Крушение семивековой Ассирийской империи заняло около 20 лет. Ход событий остается во многом неясным для исследователей, так как ассирийские источники того времени не дошли до нас, и на долю ученых остается только комбинировать не полностью сохранившиеся данные знаменитой вавилонской хроники, охватывающей события конца VII–VI в. до н. э., сведения из надписей Набонида, вызывающие множество вопросов, рассказы Геродота и, наконец, документы из вавилонских городов, датированные по разным правителям последней четверти VII в. до н. э.

Существует множество реконструкций этого периода, различающихся по пониманию роли скифов, хода ассирийских смут 620-х гг. до н. э., истории Мидии и, наконец, ситуации на Армянском нагорье. Наиболее достоверную реконструкцию создал И. М. Дьяконовв своих работах 50–80-х гг. XX в.; более поздние попытки провести альтернативные реконструкции, с нашей точки зрения, основную схему Дьяконова не поколебали.

В 630-х гг. до н. э. переднеазиатские скифы, возглавляемые Мадием, недавним победителем киммерийцев, разорвали союз с Ассирийской державой и обрушились опустошительными набегами на ее северные и западные границы вплоть до Палестины и Египта. Ассирия не смогла им противостоять, и ее власть рухнула на всех территориях к западу от Евфрата. Эти события произвели на Ближнем Востоке столь сильное впечатление, что до греческих историков дошло предание о 28-летнем скифском владычестве в Азии, сменившем ассирийское, хотя на самом деле эти 28 лет отсчитывались от победы скифов над мидянами в 653 г. до н. э. до поражения, нанесенного им мидянами в 625 г. до н. э. (см. ниже). Эта внезапная катастрофа надломила силы Ассирии и вызвала там смуту: дискредитированный поражением Ашшурбанапал был отстранен войсками от верховного ассирийского трона, и ему был оставлен лишь младший, вавилонский, престол (занятый им в 648 г. до н. э.), а царем Ассирии стал его сын Ашшурэтилилани(ок. 630 г. до н. э.).

В 627 г. до н. э. Ашшурбанапал умер в Вавилоне, и в державе немедленно разгорелась новая, двух– или трехсторонняя гражданская война за ассирийский и вавилонский престолы, в которой Ашшурэтилилани столкнулся с другим сыном Ашшурбанапала – Синшаришкуном и военачальником Синшумлиширом. Начался стремительный развал державы.

В 626 г. до н. э. халдейский вождь Набупалуцур (Набопаласар; до этого он, возможно, состоял на службе одного из ассирийских претендентов в Вавилонии) возглавил вавилонян и восстал против ассирийской власти. Он занял Вавилон и короновался там, провозгласив Вавилонию независимым царством под своей властью. В надписях он откровенно признавал, что был прежде «маленьким человеком, неизвестным народу». Первоначально ему подчинялась только северная часть страны; Ниппур на юге был опорой ассирийской власти, и Набопаласар осаждал его. В течение трех лет в Вавилонии шли трехсторонние военные действия между Набопаласаром, Ашшурэтилилани и Синшаришкуном (Синшумлишир уже сошел со сцены).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: