Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Название:Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-17-015662-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен ракетным системам докосмической эры.

Книга содержит большой иллюстративный материал и будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У животных во время полета на геофизической ракете регистрировали пульс, кровяное давление, дыхание, снимали электрокардиограмму. Непрерывно в течение всего полета проводилась киносъемка собак.

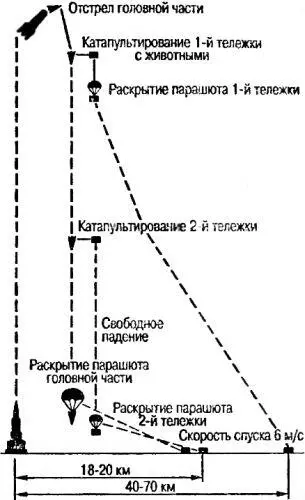

В ходе первой серии полетов (ракеты «В-1 В») собаки запускались в герметической кабине на высоту 100 километров и более. При этом максимальная скорость полета составляла 4212 км/ч, перегрузки не превышали 5,5 g. На 188-й секунде полета происходило отделение головной части ракеты от ее корпуса, после чего с высоты в 6–8 километров животные на парашюте спускались на Землю.

Во второй серии (ракеты «В-1 Д») собаки совершали полет в вентиляционном скафандре, который укреплялся на выдвижном лотке и вставлялся во внутреннюю часть специально сконструированной тележки. При помощи этой тележки обеспечивалось катапультирование животных из кабины ракеты с применением парашютной системы. В отсеке головной части ракеты размещалось по две катапультируемые тележки. Ракеты совершали полет до высоты 110 километров. На высоте 75–86 километров при скорости 565–728 м/с происходило катапультирование животного, находящегося на правой тележке, а на высоте 39–46 километров при скорости 1020–1150 м/с — катапультирование животного на левой тележке. На активном участке траектории ракеты поперечная перегрузка не превышала 5 g, а при вхождении в плотные слои атмосферы наблюдалось ее уменьшение до 1–1,2 g. Действие невесомости продолжалось около 3,7 минуты.

В этой серии экспериментов удалось доказать, что в аварийной ситуации на этих высотах катапультирование и спуск на парашюте являются надежным средством покидания ракеты. В случае разгерметизации кабины безмасочные скафандры обеспечивали сохранение нормальной жизнедеятельности собак.

В ходе третьей серии (ракеты «В-1Е» и «В-5А») проводились исследования состояния и поведения животных на высотах 210–512 километров. При помощи индивидуальной одежды собак фиксировали в специально изготовленных лотках и помещали в герметические кабины попарно. Головная часть ракеты отделялась от корпуса в верхней точке траектории полета. На высоте 4 километров открывался тормозной парашют головной части, а на высоте 2 километров вводилась основная парашютная система. Состояние невесомости продолжалось 6-10 минут.

После проведения этой серии экспериментов было доказано, что необходимые условия для жизни животных в течение 4 часов и более могут быть эффективно обеспечены с помощью герметических кабин регенерационного типа и системы спуска головного прибора отсека с помощью парашюта.

Программа медико-биологических экспериментов на геофизических ракетах показала, что высотный полет с перегрузками и невесомостью не оказывает заметного влияния на поведение и физиологию животных. Обычно животные спокойно лежали в скафандрах и лишь в некоторые моменты инерционного движения ракеты становились беспокойными и проявляли «значительную двигательную активность», покачивая головой и подергиваясь.

У собак, летавших несколько раз, отклонения физиологических реакций в повторных полетах были значительно менее выражены, чем в первом полете. Частота сердечных сокращений и дыхания уменьшались, артериальное давление снижалось. Собака по кличке Отважная в четвертом своем полете быстро адаптировалась к состоянию невесомости и полет перенесла хорошо. На основании этого медиками было высказано предположение о целесообразности повторных полетов космонавтов будущего для более быстрой адаптации организма к состоянию невесомости.

Сразу же после приземления собаки подвергались осмотру и клинико-физиологическому обследованию. Чаще всего после полета на высоту до 200 километров поведение собак было спокойным, они бегали, резвились, вставали на задние лапы, с удовольствием ели колбасу и пили воду. Собаки Белянка и Пестрая, летавшие на высоту 473 километра, после полета выглядели уставшими; большей частью лежали на земле, часто и тяжело дышали. Однако электрокардиограммы были нормальными и не носили патологического характера. Рентгенография не выявила каких-либо отклонений от нормы в органах грудной клетки.

Всего на суборбитальные высоты поднимались 48 собак, многие — по два-три раза, а собака Отважная — четыре раза.

Кроме собак на геофизических ракетах запускали и других животных: кроликов, белых крыс и мышей. Два кролика Звездочка и Марфушка перед полетом тренировались на различных стендах. Одним из основных условий эксперимента являлось гипсование животного с надежным фиксированием головы и шеи по отношению к туловищу. Фиксированный кролик прочно укладывался на правом боку в специальном лотке и крепился в гермокабине ракеты. Глаз животного находился в 60 миллиметрах от линзы кинообъектива. Для предупреждения высыхания слизистой оболочки поверхность глазного яблока покрывали тонким слоем стерильного глицерина. Кинорегистрация левого глаза начиналась за минуту до старта ракеты и продолжалась в течение всего полета.

Во время полета геофизической ракеты «В-5А» на высоту 450 километров с помощью киносъемки изучалось поведение и приспособительные реакции у белых крыс и мышей в период невесомости продолжительностью до 9 минут. Условия нормальной жизнедеятельности животных — давление и газовый состав воздуха — поддерживали при помощи герметической кабины регенерационного типа. Животные находились в плексигласовых контейнерах размером 200 на 200 миллиметров, в одном контейнере — две крысы, а в другом — две мыши. Поведение животных регистрировалось зеркальной киносъемкой на 35-миллиметровую пленку при скорости ее движения в киноаппарате 24 кадра в минуту.

Данные проведенного эксперимента показали, что в начальный период воздействия невесомости животные не могли установить свое положение в пространстве. Правда, в ходе полета крысы стали адаптироваться к состоянию невесомости, но белые мыши так и не смогли приспособиться к условиям безопорного пространства.

Медико-биологические исследования с помощью геофизических ракет продолжались и в те годы, когда в Центре подготовки космонавтов уже шли полным ходом занятия с летчиками, отобранными для будущих космических полетов…

«Р-7» на земле и в полете

Стремление Сергея Королева и подчиненного ему коллектива уйти от немецких разработок понятно. С одной стороны, ракета «Фау-2» имела ряд очевидных недостатков, которые невозможно было исправить никакими модернизациями. С другой стороны, Королев был честолюбивым человеком и хотел проектировать и запускать собственные ракеты, опираясь на свой опыт и опыт своих соратников. Не сразу, но ему представилась такая возможность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: