Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Название:Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-17-015662-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен ракетным системам докосмической эры.

Книга содержит большой иллюстративный материал и будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако к тому времени, когда появилось это изобретение, большинство ракетных частей уже было расформировано. Артиллерия не стояла на месте, увеличивалась дальнобойность и точность стрельбы, и военные вновь охладели к «странному» оружию.

Ракеты Гейла все же были введены на вооружение армии США. «Военный словарь» Скотта, изданный в 1861 году, утверждал, что «в армии США используются ракеты Гейла двух типов: с диаметром корпуса 5,7 см (вес 2,7 кг) и с диаметром корпуса 8,2 см (вес 7,2 кг). При угле возвышения в 4–5° дальность полета этих ракет составляет 450–550 м, а при угле в 47° дальность действия ракеты первого типа превышает 1500 м; дальность полета ракеты второго типа колеблется в пределах 2000 м. Обычно боевые ракеты запускаются из труб или желобов, устанавливаемых на переносных стендах или легких повозках».

Последнее сообщение о боевом использовании ракет в XIX веке относится к России. Оно имело место во время затянувшейся Туркестанской войны. Доклады полковника Серебренникова, участвовавшего в той кампании, содержат много высказываний о «ракетных установках», но дают о них весьма незначительную информацию. В «Технической энциклопедии», опубликованной в 1897 году, например, сказано, что эти ракеты имели диаметр около 50 миллиметров и весили примерно 4 килограмма. Эти «ракетные установки» напоминали треноги топографов, только на месте прибора находилась пусковая труба. Первое упоминание о применении ракет в Туркестанской войне относится к 1864 году, а последнее — к сражению при Геок-Тепе, которое произошло 12 января 1881 года.

Впрочем, говорить о том, что с появлением дальнобойных пушек в ракетостроении наступил «застой», не приходится. Просто на какое-то время ракеты стали делом энтузиастов — чудаков-изобретателей, которые всегда видели гораздо дальше и больше, нежели самые образованные офицеры генеральных штабов и министерств обороны.

Аэропланы с ракетными двигателями

Так же как и в описанной выше ситуации с аэростатами, инициативные конструкторы примеряли принцип реактивного движения к самым разнообразным проектам летательных аппаратов, коих к концу XX века имелось уже в изобилии. Не обошли вниманием и аэроплан.

Разумеется, никто в те времена не предполагал использовать аэропланы для полетов в космическое пространство, однако сама идея впоследствии побудила того же Циолковского к анализу проблемы, что и позволило появиться на свет целой серии ракетопланов, первоначально нацеленных в мезосферу и еще выше — в космос.

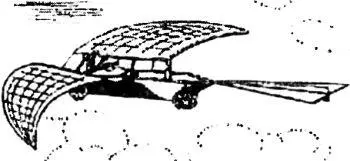

Собственно, авторство первого известного проекта крылатого летательного аппарата с реактивным двигателем принадлежит французскому изобретателю Жерару, который в своей книге «Очерк искусственного полета в воздухе» (1784 год) предложил построить орнитоптер с громадными крыльями, приводимый в движение пороховыми ракетами. Спереди орнитоптера размещался вертикальный руль, а сзади — горизонтальный.

В 1837 году в Германии был опубликован проект реактивного самолета, авторство которого долгое время приписывалось нюренбергскому механику Ребенштейну. На самом же деле под этим псевдонимом выступал немецкий электротехник Вернер фон Сименс, впоследствии основавший известную фирму «Siemens». В качестве источника движущей силы для изобретенного им аэроплана Сименс предлагал использовать или реактивное действие водяных паров, или сжатого углекислого газа.

Через тридцать лет, в 1867 году, англичане Бутлер и Эдвардс взяли патент на проект реактивного аэроплана, форма которого походила на стрелу. Двигатель предполагался паровой, что, с учетом реалий того времени, вполне обоснованно.

В том же году некто капитан Николай Телешев взял во Франции патент на проект реактивного самолета. Судя по описанию, содержащемуся в патентной заявке, самолет Телешева представлял собой реактивный летательный аппарат тяжелее воздуха и приводился в движение за счет отдачи газов, образующихся при взрыве смеси в полом цилиндре, который служил камерой сгорания. В качестве горючего использовалась неназванная взрывчатая смесь, в качестве окислителя — атмосферный кислород.

Еще через двадцать лет в Киеве вышла в свет брошюра инженера Федора Гешвенда «Общее основание устройства воздухоплавательного парохода (паролета)», в которой автор развивал идею применения реактивной работы пара в транспорте. В брошюре был приведен чертеж аэроплана в трех проекциях и расчет. На основании этих расчетов Геш-венд получил следующие технические характеристики «паролета»: скорость при взлете — 1010 км/ч, подъемная сила — 1,33 тонны, расход пара — 213 кг/ч. Перелет из Киева в Петербург с пятью промежуточными посадками по 10 минут должен совершаться за 6 часов. При наличии конденсатора расход воды можно снизить до 107 кг/ч. Запас топлива (керосин) на один час полета составляет 16,4 килограмма. В аппарате помещаются 3 пассажира и 1 машинист. Для управления служат руль и поворотная воронка пароструйного аппарата. Двигатель — реактивный паровой, причем пар, покидая котел по системе труб, подается в ряд инжекторных сопел и, увлекая за собой большую массу воздуха, вырывается из последней — седьмой воронки. Вес аппарата с запасом воды и топлива — 1,14 тонны. Стоимость — 1400 рублей.

Как видите, несмотря на определенное предубеждение, существовавшее в XIX веке по отношению к летательным аппаратам тяжелее воздуха, проекты аэропланов на реактивной тяге появлялись достаточно регулярно. Однако идея настоящего ракетоплана стала обсуждаться несколько позже — уже после того, как в 1903 году американцы Орвилл и Уилбер Райт совершили первый полет на своем биплане с четырехцилиндровым бензиновым двигателем.

В 1908 году французский изобретатель Рене Лорэн опубликовал в авиационном журнале «Аэрофил» несколько статей о проекте реактивного самолета, приводящегося в движение однорядным шестицилиндровым двигателем внутреннего сгорания.

Гондола этого аппарата весом около 100 килограммов имела цилиндрическую форму и опиралась на землю лыжами. Два двигателя размещались под крыльями. Пилот должен был сидеть сзади и управлять как работой моторов, так и поворотами их вокруг горизонтальной оси, с помощью чего достигалась стабилизация аппарата. При взлете оси раструбов моторов располагались почти вертикально и по мере разбега угол их наклона уменьшается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: