Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Название:Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-17-015662-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен ракетным системам докосмической эры.

Книга содержит большой иллюстративный материал и будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1932 году за изготовление трех ракет «РЛА-100» взялся Мотовилихинский машиностроительный завод в городе Перми. Об огневых испытаниях одной из этих ракет рассказывает бывший сотрудник лаборатории Владислав Соколов в своей книге «Огнепоклонники»:

«С этим аппаратом связано забавное приключение. На полевые пусковые испытания прибыло из Москвы одно весьма высокопоставленное лицо. И надо же было такому случиться, что при пуске аппарата произошло искривление его стабилизатора, превратившее ракету в бумеранг. Ракета, описав дугу, помчалась в сторону пусковой позиции. Все бросились к укрытию. Первым добежало до него высокопоставленное лицо, чем убедило нас в пользе физической подготовки…»

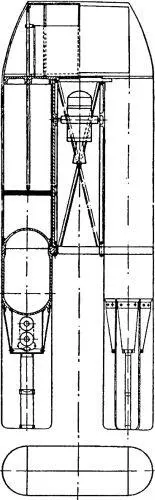

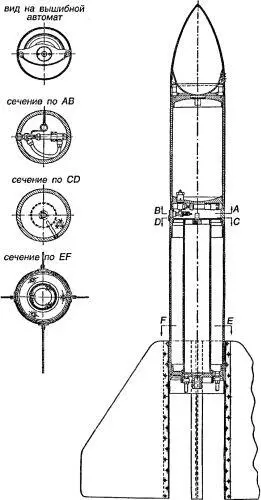

Для ускорения летных испытаний двигателей с тягой до 300 килограммов и проверки способов старта и управления ракет в 1933 году в ГДЛ были разработаны конструкции экспериментальных ракет «РЛА-1», «РЛА-2», «РЛА-3», способные осуществить вертикальный взлет на высоту порядка 2–4 километров.

В этих ракетах предусматривалось жесткое крепление двигателей в хвостовой части ракеты; подача топлива — с помощью сжатого газа из аккумулятора давления; бак горючего размещался концентрично внутри бака окислителя.

«РЛА-1» по конструкции была наиболее простой: ее головка и хвостовое оперение — деревянные, длина — 1,88 метра, диаметр корпуса — 195 миллиметров, подача топлива в двигатель — сжатым воздухом без редуктора давления.

«РЛА-2» отличалась от первой модели использованием дюралюминиевой головки, несущей контейнер метеоприборов с парашютом, раскрытие которого предусматривалось вышибным автоматом; введением в средней части корпуса ракеты арматурного отсека с редуктором давления воздуха; применением дюралюминиевого хвостового оперения.

В 1933 году на стенде была отработана укладка парашюта в головку «РЛА-2», а также испытаны автомат для выбрасывания парашюта и арматурный отсек с редуктором давления. В связи с этим «РЛА-1» был перебран по схеме «РЛА-2» путем введения арматурного отсека и в таком виде прошел стендовые испытания в конце 1933 года

«РЛА-3» отличалась от «РЛА-2» наличием приборного отсека с двумя гироскопами с воздушным дутьем, управлявшими с помощью пневматических сервоприводов и механических тяг двумя парами воздушных рулей, размещенных в хвостовом оперении. Однако изготовление опытного образца «РЛА-3» так и не было завершено.

На все три ракеты конструкторы планировали установить двигатель «ОРМ-52».

Ракетоплан «РП-1» («Имени XIV годовщины Октября»)

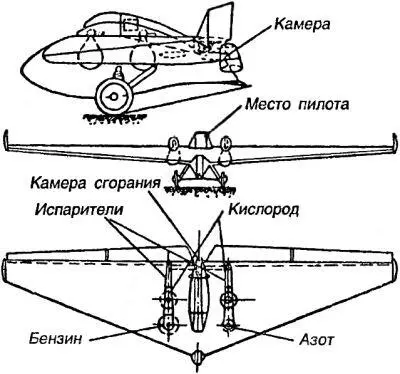

Параллельно с Газодинамической лабораторией над проблемой создания ракет и двигателей для них трудились в общественных группах изучения реактивного движения, известных под названиями МосГИРД и ЛенГИРД. Они были организованы осенью 1931 года по инициативе неутомимого Фридриха Цандера. В то время он, осуществляя свою «космическую» программу, всерьез работал над проектом ракетоплана «РП-1». В качестве основы Цандер собирался использовать бесхвостый планер «БИЧ-11», на который планировалось установить новый двигатель «ОР-2».

Поскольку речь шла о первом по-настоящему серьезном проекте, самодеятельность энтузиастов-одиночек тут была неуместна, и для работ над ракетопланом при Бюро воздушной техники Центрального совета Осоавиахима была сформирована Группа изучения реактивного движения (сокращенно — ГИРД). Руководителем ее стал сам Фридрих Цандер. А Технический совет возглавил молодой талантливый инженер и планерист с большим стажем Сергей Павлович Королев.

В числе первых в ГИРД вошли конструктор планера «БИЧ-11» Борис Черановский, известный аэродинамик Владимир Ветчинкин и авиационный инженер Михаил Тихо-нравов.

Планер «БИЧ-11» («Треугольник») с трапециевидным в плане крылом, созданный выдающимся советским авиаконструктором Борисом Черановским, был выбран в качестве основы для строительства первого ракетоплана неслучайно. Его обкатывал сам Сергей Королев, и именно он, согласно сохранившимся свидетельствам, уговорил Фридриха Цандера остановить выбор на этой машине. К тому же планер не имел хвоста, и «гирдовцы» сочли, что это упростит задачу размещения ракетного двигателя.

Несколько позже был заключен и соответствующий договор, регламентирующий деятельность группы ГИРД при конструировании ракетоплана. Он назывался «Социалистический договор по укреплению обороны СССР № 228/10 от 18 ноября 1931 года», и на нем стоял гриф «Не подлежит оглашению».

По этому договору, например, Цандер брал на себя проектирование и разработку чертежей и производство по опытному реактивному двигателю «ОР-2» к реактивному самолету «РП-1». В свою очередь, Осоавиахим принимал на себя финансовые расходы и хозяйственные заботы, связанные с договором. Первая тысяча рублей была переведена ГИРДу вскоре после заключения договора. Центральный совет Осоавиахима наметил ассигновать в феврале и марте 1932 года на испытания ракетного самолета 93 тысячи рублей. Ответственность за выполнение всех работ, связанных с ракетопланом, возлагалась на Технический совет ГИРДа и лично на Сергея Королева.

В составе МосГИРДа работало две бригады, занимавшиеся непосредственно ракетопланом «РП-1»: первая и четвертая. Первая бригада состояла из специалистов Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ), которых привел в ГИРД Цандер, и занималась двигателем «ОР-2». Четвертая бригада, руководимая Королевым, готовила «БИЧ-11» к переделке в ракетоплан.

Согласно проекту, «РП-1» («гирдовцы» придумали ему еще одно название: «Имени XV годовщины Октября») должен был иметь следующие характеристики: стартовый вес — 470 килограммов, длина — 3,2 метра, высота — 1,3 метра, размах крыла — 12,5 метра, максимальная скорость — 140 км/ч, посадочная скорость — 54 км/ч, продолжительность полета — 7 минут.

Сергей Королев сам выполнял все полетные испытания планера. О каждом из них он докладывал в Осоавиахим.

«Мною, — писал он в одной из докладных, — были произведены два тренировочных полета на самолете РП-1 без мотора… Несмотря на сильный боковой ветер, во время каждого полета мною были использованы два глубоких разворота более чем на 90 градусов. Причем самолет оказался вполне устойчивым и легко управляемым при всех режимах…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: