Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Название:Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-17-015662-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен ракетным системам докосмической эры.

Книга содержит большой иллюстративный материал и будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-1. Ракетные системы докосмической эры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После катастрофы с «386-3» испытательная программа была сначала приостановлена, а затем и полностью прекращена. Согласно заключению экспертов, продолжение полетов на имеющемся летном экземпляре самолета «346-1» не могло дать новых результатов, а совершенствование машины не представлялось возможным из-за изношенности материальной части.

Сверхзвуковой истребитель «486»

На основе самолета «346» в ОКБ-2 под руководством бывшего конструктора фирмы «Хейнкель» 3. Гюнтера в 1949 году был разработан проект сверхзвукового истребителя-перехватчика «486» по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом малого удлинения. В качестве силовой установки предполагалось применить многокамерный жидкостный ракетный двигатель. Согласно расчетам, эта машина могла выйти на высоту до 20 километров при сверхзвуковой скорости полета. Взлет должен был осуществляться со стартовой тележки, посадка — на лыжу.

ДЛЯ проведения предварительных испытаний и снятия летных характеристик на скорости до 500 км/ч в 1950 году на заводе при ОКБ построили деревянный планер «466», повторяющий по схеме самолет «486». Начались его продувки в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ. Однако к этому времени стало очевидно, что применение ЖРД на боевых самолетах нецелесообразно, так как продолжительность полета слишком мала. Поэтому в июне 1951 году финансирование темы было прекращено.

К концу 1953 года ОКБ-2 расформировали, а всех немецких инженеров репатриировали в Восточную Германию.

Самолет «5»

Параллельно с восстановлением в ОКБ-2 немецкого проекта «DFS-346» авиаконструктор Матус Рувимович Бисноват получил задание на создание аналогичного экспериментального ракетоплана.

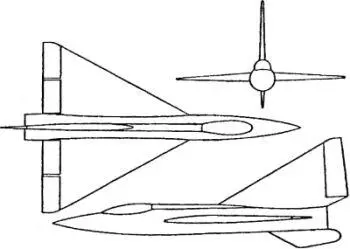

В результате на свет появился проект самолета под обозначением «5». Конструкция самолета «5» — цельнометаллический моноплан со среднерасположенным стреловидным двухлонжеронным крылом с размахом 6,4 метра. На верхней поверхности установили по две аэродинамические перегородки на каждой консоли, предотвращавшие ранний срыв потока с концов крыла. Для изучения распределения давления по крылу на больших скоростях правую консоль дренировали в трех сечениях. Самолет имел фюзеляж овального сечения типа монокок, длиной 9,92 метра. Он имел разъем, позволявший расстыковывать машину для монтажа баков и для других целей. Переднюю часть фюзеляжа занимала гермокабина летчика с катапультируемым креслом. Фонарь кабины вписывался в обводы фюзеляжа. За крылом, по бортам фюзеляжа, расположили тормозные щитки.

В хвостовой части фюзеляжа установили двухкамерный ЖРД «РД-2М-ЗФ» конструкции Леонида Душкина с тягой в 2000 килограммов. Запас рабочих компонентов двигателя (керосин и азотная кислота) и перекиси водорода (для питания турбонасосного агрегата) был рассчитан на двухминутную работу ЖРД при полной тяге.

Так как изначально предполагалось, что самолет «5» будет транспортироваться на высоту самолетом-носителем, посадочные устройства сделали предельно простыми и легкими. Они состояли из подфюзеляжной посадочной лыжи, двух подкрыльных поддерживающих дуг и небольшого костыля в хвостовой части фюзеляжа.

Оперение самолета — стреловидное. Управление всеми рулями самолета жесткое. Стабилизатор управляемый, с размахом 2,4 метра. Система управления имела ряд необычных для того времени нововведений: в случае потери эффективности руля высоты в полете на больших скоростях можно было управлять самолетом при помощи стабилизатора, подключавшегося летчиком к ручке управления.

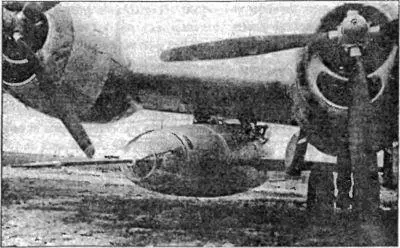

В качестве самолета-носителя использовали тяжелый бомбардировщик «Пе-8» с двигателями «АШ-82ФН». Под правой консолью его крыла, между фюзеляжем и гондолой внутреннего двигателя, установили специальный пилон, к которому подвешивался самолет «5». При испытаниях самолет «5» буксировали до высоты 7000–7500 метров.

Согласно расчетам, самолет «5» должен был достигнуть рекордной для своего времени скорости 1200 км/ч (1,13 Маха) при потолке в 12–13 километров.

Для снижения риска полеты нового самолета на начальном этапе испытаний проводили без включения ЖРД, то есть в планерном варианте, и по единому плану: пикирование, выход в горизонтальный полет с перегрузкой 2–3 g, торможение до скорости срыва, увеличение скорости и выполнение заданных эволюции: на высоте 1500–2000 метров выполнение задания прекращалось. На этапе посадки самолета изучались особенности устойчивости, управляемости и пилотажные качества на сравнительно небольших скоростях.

В ходе проектирования самолета «5» были построены крупномасштабные модели, снабженные двигателем и автопилотом. Предварительную отработку автопилота на одной из моделей провели в аэродинамической трубе ЦАГИ Т-104. Запуски моделей позволили получить большое количество полезной информации еще до того, как самолет «5» вышел на летные испытания. В частности, было определено аэродинамическое сопротивление планера до скорости, соответствующей М = 1,45.

Летные испытания последовательно прошли два самолета «5» под обозначением «5–1» и «5–2». Ведущим по испытаниям назначили летчика Пахомова.

Первый полет самолета «5–1» состоялся 14 июля 1948 года При отделении от самолета-носителя он зацепил за упор фермы подвески на «Пе-8» и повредил обшивку консоли крыла, частично заклинило продольное управление. Но летчику все же удалось совершить посадку, хотя и не на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Самолет «5–1», получив значительные повреждения, был отправлен на завод дня ремонта.

В процессе восстановления «5–1» претерпел некоторые изменения. Для предотвращения возможного удара самолета о «Пе-8» был изменен угол крепления «пятерки» относительно оси самолета-носителя (с 0 до -4°). Доработали и систему управления, которая впоследствии действовала безотказно. В таком виде «5–1» совершил еще два полета. Масса самолета «5–1» в ходе испытаний в планерном варианте достигала 1565 килограммов.

Анализ результатов предварительных летных испытаний, а также продувки самолета в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ Т-101 показал, что самолет «5–1» обладает неблагоприятным соотношением между поперечной и путевой устойчивостями. Это отчасти послужило причиной аварии «5–1» в третьем полете, состоявшемся 5 сентября 1948 года. Самолет подошел к взлетно-посадочной полосе с креном, вначале коснулся земли одной консолью крыла, затем ударился другой и в конце пробега резко клюнул носом. Летчик остался цел, но самолет был разбит и восстановлению не подлежал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: