Георгий Ласкавый - Викинги. Походы, открытия, культура

- Название:Викинги. Походы, открытия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:УП «Минская фабрика цветной печати», ООО «Белситс»

- Год:2004

- Город:Минск

- ISBN:985-454-218-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Ласкавый - Викинги. Походы, открытия, культура краткое содержание

Опираясь на обширный исторический материал, автор повествует о знаменитых викингах — скандинавских воинах-мореходах (на Руси их называли варягами, а в Западной Европе — норманнами), о их торгово-грабительских и завоевательных походах в IX–XI веках в страны Европы и к берегам Америки и Африки.

Издание снабжено иллюстрациями, авторскими картами, справочными сведениями о походах викингов, их правителях, генеалогии родов и связи с родом Рюриковичей.

Для массового читателя и специалистов.

Публикуется впервые.

Викинги. Походы, открытия, культура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Есть основания предполагать, что на исходе «эпохи викингов» скандинавы вплотную приблизились к изобретению компаса. Сага сообщает о том, что конунг Олав Толстый определял положение Солнца при сильной облачности или тумане по плавающему в воде «солнечному камню» — вероятнее всего кусочку магнитной руды, прикрепленному к дощечке, которую помещали в заполненную жидкостью плошку.

Что касается практического кораблевождения, то в этой области среди мореходов раннесредневековой Европы викингам, пожалуй, не было равных. На реках, в прибрежных ли водах или в открытом море, они при любой погоде одинаково мастерски управлялись с парусом и веслами. Кормчие искусно проводили суда сложными фарватерами среди лабиринта мелей, в узостях проливов, фьордов и речных излучин. Умели викинги при высадке, с ходу, буквально «выкатить» свои корабли на линию прибоя — и отряд отборных воинов в одно мгновенье оказывался на берегу…

Можно представить, насколько великолепно выглядела флотилия направляемых опытной рукой драконоголовых боевых судов под развернутыми многоцветными парусами или в ореоле весельной пены. Одна из саг рассказывает о некоем исландце, Финнбоги Сильном, для которого не было лучшего досуга, чем услаждение взора видом проплывающих мимо его обиталища кораблей. Что ж, для истинного викинга, наверное, не было зрелища прекраснее…

Глава VII

Зубы дракона

Ярл в палатах

Начал расти,

Щитом потрясал,

Сплетал тетивы,

Луки он гнул,

Стрелы точил,

Дротик и копья

В воздух метал,

Скакал на коне,

Натравливал псов,

Махал он мечом,

Плавал искусно.

Сокрушительные поражения, которые раз за разом терпели от северных пришельцев и отряды англо-саксонских ополченцев, и покорившие пол-Европы полки франкских рыцарей, объяснялись не только внезапностью нападений, многочисленностью их участников, неукротимостью викингов в бою, но также использованием наиболее совершенного для своего времени вооружения и средств защиты. В общем, арсенал викингов не отличался особым разнообразием. Однако их поразительная способность воспринимать и творчески перерабатывать различные военно-технические новшества выразилась в исключительном многообразии типов применявшегося северными воинами-мореходами рубящего, колющего и ударного оружия.

Наиболее ярким элементом военной культуры викингов, несомненно, является меч, отношение к которому стояло несоизмеримо выше того, чтобы видеть в нем лишь инструмент убийства. Для скандинавов — это атрибут любимейших эпических героев Сигмунда и его сына Сигурда, сразившего дракона Фафнира. Для славян-вендов меч был одним из священных символов силы и власти бога Святовита. Легендарные клинки имели собственные имена, им приписывались сверхъестественные свойства. Принадлежавший Сигурду «Грам» был способен надвое рассечь наковальню и разрезать пущенную по течению реки шерстинку. Раны, нанесенные мечом «Скавнунг», не заживают. «Тюрвинг», будучи вынут из ножен, обязательно уносит чью-нибудь жизнь. «Атвейг» поет, когда его обнажают, на его лезвиях выступает кровь в знак того, что где-то идет битва…

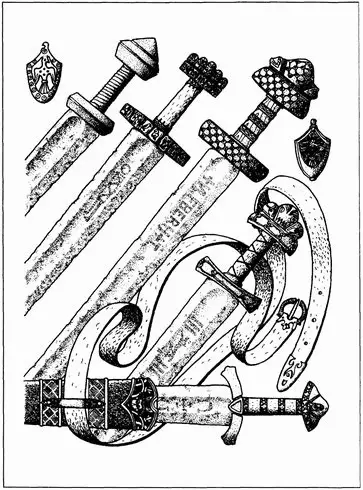

Рис. 29. Скандинавские мечи «эпохи викингов»: однолезвийный «лангсакс» (слева вверху) и двулезвийные образцы. Наконечники ножен мечей

Накануне «эпохи викингов» в Скандинавии и на юго-востоке Прибалтики использовались, главным образом, однолезвийные мечи типа «лангсакс», с клинком длиной около 80 сантиметров, и «курсакс», длина клинка которого была порядка 60 сантиметров. Двулезвийные мечи в это время еще редки: по большей части это парадное оружие знати, с богатыми, вычурной формы рукоятями, малоудобными для действия в бою. Однако на рубеже VIII–IX веков ситуация кардинально меняется. Викинги знакомятся и переходят к массовому употреблению мечей «каролингского» (франкского) образца. Это оружие с обоюдоострым, длиной в среднем около 90 сантиметров, прямым, плавно сужающимся к острию клинком, по продольной оси которого проходил широкий дол — неглубокая канавка от рукояти почти до самого острия. Последнее скруглено, что выдает ориентацию главным образом на рубку.

Клинки изготовлены по различным технологическим схемам: от самых простых, цельножелезных с последующим науглероживанием, до сложносварных со стальными лезвиями. На долах нередко встречаются латинские подписи — клейма оружейников прирейнского края, где такие вещи производились во множестве. Чаще всего это имя «Ульфберт», реже «Ингельри», «Церольт» и некоторые другие. Известны и изобретения геометрического характера, а также стилизованные фигурки людей или животных. Естественно, какая-то часть таких клинков была военным трофеем, а кое-что перепало в результате контрабандной торговли [72] Карл Великий в 805 году категорически запретил вывоз из державы франков предметов вооружения.

. Но большинство, определенно, производилось на месте, а клейма — лишь облегчавшая сбыт подделка, или же их копировали, видя в непонятных знаках некий магический смысл.

Впрочем, клинковая продукция «каролингского» образца в целом достаточно однообразна и мечи различаются, прежде всего, формой, конструкцией и декором деталей рукояти — навершья и перекрестья. На этой основе выделяются около сорока типов мечей викингов, представляющих как «интернациональные», так и узкорегиональные формы.

В начале IX века «каролингские» мечи викингов имеют прямые перекрестья и простые треугольные, полукруглые, трапециевидные или в виде планочки навершья. Число декоративных элементов на них сведено к минимуму: несколько бороздок, грани… На черенке рукояти деревянная обкладка или ременная обмотка. Однако уже к середине столетия подобная скромность оказывается неуместной для тех, кто в заморских походах добыл богатство и воинскую славу. В арсенале викингов появляются «каролингские» мечи со сложнопрофилированными навершьями и вогнутыми перекрестьями, поверхность которых покрыта сложнейшими орнаментальными композициями, выполненными инкрустацией из цветных, нередко благородных металлов. Саги сообщают о мечах, черенки рукоятей которых имели обкладку из пластинок моржового клыка, обвивались серебряной, а то и золотой проволокой. Степень изысканности отделки служила показателем статуса викинга — от рядового дружинника до «морского конунга».

К концу IX века такие мечи основательно потеснили скромные, военно-демократические образцы. Правды, со второй половины следующего столетия все явственней прослеживается тенденция к упрощению. Меч сам по себе становится признаком принадлежности к определенной социальной группе, и оформление деталей рукояти постепенно утрачивает свою смысловую нагрузку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: