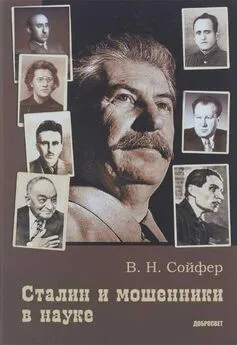

Валерий Сойфер - Власть и наука

- Название:Власть и наука

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сойфер - Власть и наука краткое содержание

Власть и наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

46 См., например, статьи и доклады, собранные Т.Д. Лысенко в его книге "Агробиология", 6 изд., М., Сельхозгиз, стр. 622, 623, 639, 641, 669, 672 и др.

47 Личное сообщение академика ВАСХНИЛ И.Е.Глущенко, 1979 г.

48 Личное сообщение доктора наук А.К.Федорова.

49 М.Г.Туманян. Проблема происхождения сорной ржи. Журнал "Известия АН Армянской ССР", 1949, т. 2, ╧3, стр. 211-231; его же "Проблема генезиса сорно-полевых овсов". Журнал "Доклады АН Армянской ССР", 1949, т. 2, ╧1, стр. 3-544.

50 См. Т.Д.Лысенко. Новое в науке о биологическом виде. Цитиров. по его книге: "Агробио- логия", 6 изд., М., Сельхозгиз, стр. 669.

51 Н.Д. Мухин. Изменения обычных форм мягкой и яровой пшеницы в ветвистые. Журнал "Агробиология", 1952, ╧4.

52 С.К. Карапетян, действит. член АН Арм. ССР. Порождение лещины грабом. Там же, 1952, ╧5, стр. 23-29.

53 К.Я. Авотин-Павлов. Самопрививка ели к сосне. Журнал "Лесное хозяйство", 1951, ╧11, стр. 88-90; его же: "Порождение ели сосной. Журнал "Агробиология", 1952, ╧5, стр. 30-35. На стр. 35 была помещена заметка "от редакции", в которой указывалось на важность статьи Авотина-Павлова.

54 См. газету "Медицинский работник", ╧37 (795), август 1948 г., стр. 3.

55 Г.М.Бошьян. О природе вирусов и микробов. М., Медгиз, 1949.

56 С.Н. Муромцев. Проблемы современной микробиологии в свете мичуринского учения. М., Изд. "Правда", 1950.

57 С.Н. Муромцев. О природе пластических веществ микробов. Журнал "Агробиология", 1952, ╧5, стр. 145.

58 А.Н. Белозерский. Бактериальные нуклеопротеиды и полинуклеотиды. Журнал "Вестник Московского университета", 1949, ╧2, стр. 12-5134; Н.С.Демьяновская, А.Н.Белозерский. Дезоксирибонуклеиновая кислота Actinomyces globisporus streptomycini в процессе развития. Журнал "Биохимия", 1949, т. 19, ╧6, стр. 688-692. Авторы писали, что в односуточной культуре актиномицетов ДНК полностью отсутствует. "Все количество нуклеиновых кислот, -- утверждали они, -- ... можно предполагать, приходится только на РНК" (стр. 689).

59 Цитиров. по: Н.В.Турбин. За дарвинизм в теории видообразования. Доклад на дискуссии в Ленинградском университете 20 января 1954 г. Журнал "Вестник Ленинградского университета", 1954, ╧10, серия биол., геогр., геол., стр. 31-32.

60 Выше (см. раздел "Военные годы", глава XII) было показано, что даже партийная печать была вынуждена признать полный провал лысенковской затеи с посевами озимых по стерне в Сибири. Начальник управления планирования сельского хозяйства СССР В.С.Дмитриев, конечно, не мог не знать реального положения дел в этом вопросе. Но это не мешало ему произносить на сессии ВАСХНИЛ в 1948 году такие слова:

"Я хочу подчеркнуть, что для Сибири сделано значительно больше, чем выведение одного сорта. Здесь академиком Лысенко сделано огромное открытие, состоящее в том, что, при правильной агротехнике, нет такого сорта озимой пшеницы, который не мог бы зимовать в Сибири. Речь идет о посеве озимой пшеницы по стерне.

Но какое сопротивление встретили стерневые посевы! Они встретили, прошу извинить меня за грубость, озверелое сопротивление. Противники передового направления в науке, защищая исключительно отсталую позицию, применяют, и это должно быть отмечено и осуждено, неправильные, негодные методы!" В книге: "О положении в биологической науке. Стенографический отчет". М., Сельхозгиз, 1948, стр. 267.

61 См. прим. /4/, стр. 261.

62 Там же, стр. 259.

63 Личное сообщение академика ВАСХНИЛ Н.В.Турбина.

64 В.С. Дмитриев. О первоисточниках некоторых сорных растений. "Журнал общей биологии", 1952, т. 14, ╧1, стр. 43. Ранее им была опубликована статья "К вопросу о плодосмене", журнал "Агробиология", 1948, ╧1, стр. 3-19; статья содержала резкие выпады в адрес Д.Н.Прянишникова.

65 Там же, стр. 41-70.

66 В.С. Дмитриев. О первоисточнике происхождения плоскосеменной вики. Журнал "Агро- биология", 1952, ╧1, см. также прим. /51/.

67 См. прим. /64/, стр. 53. Дмитриев писал:

"Видовой состав засорителей многолетних трав -- один, а однолетних растений -- другой; озимых культур -- один, а яровых -- другой; ранних яровых -- один, а поздних -- другой и т. д. При этом разные виды сорняков сходны с разными видами культурных растений (овсюг с овсом, костер ржаной -- с рожью и т. д.); все виды сорняков, связанные с данными видами культурных растений (например, специальные засорители льна, гречихи или проса) сходны с соответствующим культурным растением, а один и тот же сорняк (например, овсюг), засоряющий разные виды культурных растений, во многих случаях сходен с тем именно культурным растением, которое он сопутствует" (орфография оригинала сохранена -- В.С. ).

68 Там же, стр. 43. Вот как Дмитриев описывал свой эксперимент:

"Схема опыта была построена таким образом, чтобы резко ухудшить условия жизни для ржи. С этой целью применялись поздние сроки посева, избыточное увлажнение, ухудшение плодородия почвы, загущенный посев, посев щуплыми семенами и т. д. Никакого ухода за посевами, по условиям опыта, не велось" (выделено мной -- В.С. ).

69 Там же, стр. 44.

70 Там же.

71 См. "Ботанический журнал", 1954, ╧2, стр. 221-223.

72 О.Б.Лепешинская. Оболочка красных кровяных клеток как коллоидная система и ее изменчивость. Москва-Ленинград, Главнаука и Главиздат, 1931. Эта работа была прореферирована в советской научной печати. См.: М.Брейтман (Ленинград). Реферат книжки О.Б.Лепешинской "Оболочки красных кровяных телец как коллоидная система и ее изменчивость". Госиздат, 1929, 70 стр. "Центр. мед. журнал", 1931, т. VII, вып 2, стр. 229-230. Вывод автора рецензии: "Работа, выполненная под руководством Абрикосова и Гиршфельда, представляет большой теоретический и практический интерес" (стр. 230).

73 О.Б. Лепешинская. Происхождение клеток из живого вещества. Изд. ЦК ВЛКСМ "Моло- дая гвардия", М., 1951, стр. 9.

74 О.Б. Лепешинская. К вопросу об образовании клеток в животном организме. 1. Образование клеток и кровяных остатков из желточных шаров куриного эмбриона. "Биологический журнал", 1934, т. 3, ╧2, стр. 233-255; см. также O.B.Lepeschinskaya. Die Entstehung von Flussigkeit im Blastocoel aus Dotterkernern (Beobachtungen an Acipenser stellatus). Cytologia, 1935, 6(2/3), 294-299, 2 pl.

75 Н.К. Кольцов. Возможно ли самозарождение ядра и клетки? "Биологический журнал", 1934, т. 3, ╧2, стр. 2-55260.

76 Особенно активно против этого домысла выступал В.Н.Орехович.

77 О.Б. Лепешинская. Клетка, ее жизнь и происхождение. Госкультпросветиздат, М., 1952, стр. 3.

78 Там же.

79 О.Б. Лепешинская. Развитие живого вещества и происхождение клеток. В книге: "Учение Павлова в теоретической и практической медицине". М., 1953, вып. 2, стр. 36.

80 О.Б. Лепешинская. Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме. Москва-Ленинград, Изд. Академии наук СССР, 1945, стр. 230.

81 Т.Д.Лысенко. Предисловие к книге О.Б.Лепешинской, см. прим. (80).

82 О.Б.Лепешинская. Оболочки животных клеток и их биологическое значение. Медгиз, М.,

1946 (1947). Приходится ставить две даты, так как на титульном листе книги и на обложке указаны разные годы издания. Из выходных данных явствует, что данная книга могла выйти в свет скорее всего в 1947 году, но автору, видимо, хотелось "застолбить" приоритет годом раньше. Это тоже отражение стиля лепешинских, лысенок и им подобных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: