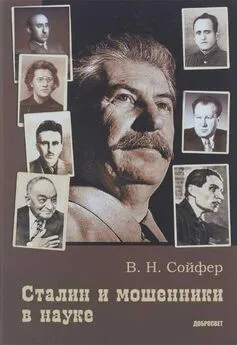

Валерий Сойфер - Власть и наука

- Название:Власть и наука

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сойфер - Власть и наука краткое содержание

Власть и наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь и подоспел Лысенко с очередным детищем -- органо-минеральными смесями вместо полноценных удобрений. Через всесильного помощника Хрущева по сельскому хозяйству А.С.Шевченко, да с помощью лысенковцев, сидевших кто в Минсельхозе, кто в Госплане, кто в сельхозотделе ЦК, а кто в таком же отделе в Совмине, Хрущеву подсунули эту идею: можно дела с землей улучшить и из провала выкарабкаться, можно и без того объема удобрений, которого агрохимики запрашивают, обойтись. С удобрениями-то и дурак проживет. А, вот, попробуй, без них вывернуться. Вот где собака зарыта!

Здесь уместно отметить, что Хрущев сформировал особо питательную среду для выхода на верхи прожектёров, обещавших легкое и дешевое решение сложных процессов, он покровительствовал шапкозакидателям и упивался возможностью ссылаться на их сверхнадежные гарантии и взвешенно-разумные обещания. Как в худшие сталинские времена, Хрущев использовал пропагандистские приемчики для одурманивания населения страны. Чтобы нейтрализовать недовольство и вселить веру и оптимизм в обывателей, он в каждой из своих бесчиссленных речей повторял многообщеающие лозунги: "Скоро мы догоним Америку по производству мяса и молока, года за три, за четыре"; "Скоро каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру или дом"; "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме"; "Коммунизм наступит в 197-51980 годах"; и пр. и пр. Лысенко с его веером обещаний превосходно вписывался в эту социальную игру призраков и вполне мог рассчитывать на процветание, на поддержку лидера страны. Загадкой для историков остается лишь тот пункт, на который никто сегодня уже не даст ответа: были ли они оба искренни в своих обещаниях, или оба знали, что лукавят, обманывают окружающих: один, носясь с заверениями в дешевом средстве для придания плодородия советским полям; а другой, радуясь этим обещаниям, и, в свою очередь, произнося такие же безответственные обещания советским людям.

Сегодня можно констатировать, что хрущевская игра в обещания привела к самому страшному, что только было в идеологии коммунистических правителей. Она завершилась окончательной эрозией веры в правильность обещаний линии партии и лишила руководителей права ссылаться на неизбежность скорого чуда. Мифы утеряли притягательность. Им перестали верить все -- от мала до велика. И, может быть, в этом заключался самый роковой просчет Хрущева.

Новая "панацея" -- органо-минеральные смеси

Подбираться к проблеме удобрения пахотных земель Лысенко начал в послевоенные годы. Знаний в этой весьма специальной и глубоко развитой области у него, естественно, не было, а амбиции выросли. Хорошо понятна ему была лишь конечная цель -- тратить поменьше удобрений. А вот механика такой хитрости сразу в руки не давалась. Поэтому окончательную форму идея приобрела не сразу.

В 1946 году в газете "Известия" Лысенко впервые заявил о якобы открытой им роли почвенных микроорганизмов в снабжении растений минеральными веществами:

"В почве растения... питаются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов", --

объяснил он (8).

До этого специалисты считали, что растения поглощают из почвы солевые растворы, несущие нужные анионы и катионы, также как более сложные органические молекулы. Эти вопросы почти столетие изучали эксперты по физической и коллоидной химии, агрохимики и биохимики, физиологи растений, но у Лысенко появился иной взгляд на эту проблему:

"Все удобрения, которые мы вносим в почву, даже в усвояемой форме, все равно прежде поглощаются микрофлорой, и уже продукты жизнедеятельности микрофлоры питают наши сельскохозяйственные растения" (9).

Чуть позже он сделал еще одно афористическое по форме и нелепое по содержанию заявление:

"... известно и другое -- навозом растение не питается" (10).

В тот момент он не решился построить на базе своего нового понимания роли микробов в питании растений всеобъемлющие рекомендации для колхозников и ученых, а ограничился локальными советами для земледельцев Сибири. Он просто объяснил это:

"В Сибири почва зимой настолько промерзает, что микрофлора очень сильно стерилизуется, а так как растения питаются только продуктами жизнедеятельности микрофлоры, то пока в почве не оживет микрофлора, не разовьется ее жизнедеятельность, растения голодают" (11).

Естественно, никаких данных изучения "стерилизации микрофлоры" морозами он не приводил и, наверное, сильно бы удивился, если бы узнал, что бактерии при низких температурах прекрасно выживают, и что наилучший способ их сохранения десятилетиями -- это перенос в морозильные камеры в высушенном состоянии с температурой ниже минус 20о по Цельсию. Из такой неосведомленности вытекал практический совет:

"Исходя из этого и нужно... разбросать... два-три центнера на гектар хорошо прогретой почвы, в которой микрофлора ожила. Получив такую "закваску", вся почва быстрее оживится, и можно предполагать, что в этих случаях и ранние посевы будут хорошо развиваться" (12).

Лихие призывы, требовавшие гигантского ручного труда, и раньше были в моде у Лысенко. Когда он предлагал снабдить 300 тысяч, а затем 500 и 800 тысяч колхозников пинцетами, чтобы они ползали на коленках по полям и кастрировали колоски пшениц, это было выдано за массовое приобщение малограмотных людей к самой высокой науке, "овладение массами науки". Когда предлагал рыть траншеи в рост человека для хранения до лета клубней картофеля -- это было подано под соусом невозможности разом покончить с биологической сутью живой материи: растет подлая живая ткань, так мы её в траншею закопаем.

Но сейчас было выдвинуто нечто невиданное даже по прежним меркам. Разбрасывать талую землю в немыслимом количестве -- такое мероприятие многих повергло в изумление. Ведь где-то эту землю надо было наковырять, отогреть, доставить на поле, там развести по миллионам гектаров площади. И предлагал Лысенко это в 1946 году, когда не только коров, но и лошадей, почитай, всех съели, тракторов и машин практически не было, да и рабочих рук не хватало. Ничем иным, как глумлением над своим же братом-крестьянином, звучали заключительные строки из лысенковской статьи:

"Нигде как в нашей стране, не ценят так человеческий труд, и все направляется к тому, чтобы наиболее бережно его расходовать, делать труд более легким, приятным" (13).

Конечно, следовать совету "колхозного академика" не стали, и к идее разбрасывания земли он никогда больше не возвращался. Позже, в 1949-1950 годах, он услышал от кого-то новую идею -- что, вообще, в СССР неверно готовят удобрения на заводах -- суперфосфат или калийные соли мелко дробят, в пыль истирают, чтобы легче было по полям развеивать, и что не худо было бы делать удобрения в виде мелких гранул. Тогда бы гранулы потихоньку за лето растворялись и питали бы растения в течение всего периода вегетации. Почувствовав, что в этой идее есть разумное зерно, Лысенко стал горячо твердить о пользе гранулированных удобрений. Правда, и здесь его заносило сверх меры. В брошюре 1950 года он, например, сообщил, что потому грануляция полезна, что спасает удобрения от якобы вредного контакта с почвенными частицами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: