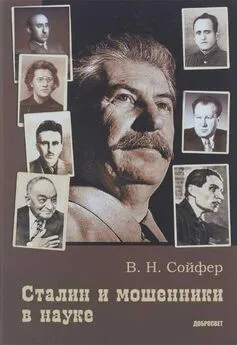

Валерий Сойфер - Власть и наука

- Название:Власть и наука

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Сойфер - Власть и наука краткое содержание

Власть и наука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно сказать, вторично Судьба (с большой буквы!) подарила ему удачу. Станция переживала период расцвета. В том же 1925 году в стране было создано новое научное учреждение, которому власти придавали огромное значение - Всесоюзный институт по прикладной ботанике и новым культурам (в будущем его станут именовать Всесоюзным институтом растениеводства, ВИР). Центр института располагался в Ленинграде, но решение о его создании было объявлено в Москве - на специальном заседании в Кремле. Директором назначили профессора Николая Ивановича Вавилова. К институту присоединили многие опытные станции по всей стране. Ганджийская станция вошла в число баз этого института. Ее директором в это время был один из немногих в стране специалистов по применению математических методов в агрономии Н.Ф. Деревицкий. Книги, изданные им, до сих пор не утратили интереса для агрономов (11).

Благодаря энтузиазму Вавилова все оказавшиеся в зоне его внимания учреждения зажили бурно. Не обошла стороной волна энтузиазма и Ганджийскую станцию. Сюда зачастили сотрудники из Ленинграда и Москвы, там побывали близкие к Вавилову сотрудники института - в 1926 году Николай Николаевич Кулешов, в 1928 году Клавдия Федоровна Костина, приезжали крупные ученые из других городов. Вавилов разворачивал гигантские по масштабу испытания разных сортов растений в различных географических районах, и Гандже в этих планах уделялось заметное место.

Таким образом, милостивая Судьба поставила Лысенко под начало мудрых и целеустремленных людей, начав потихоньку сводить пока еще скромного по успехам Лысенко и преуспевающего Вавилова. Деревицкий постарался подобрать для молодого специалиста задачу по силам. Как и по всей стране, в Азербайджане не было достаточно кормов для скота, особенно в зимнее время. Хотя осень и зима в этом южном краю были относительно теплыми (Лысенко отмечал, что зимой "средняя суточная температура редко опускалась ниже 0 о" /12/), животным приходилось туго. Деревицкому пришла мысль переселить сюда из средних широт такие ценные растения, как бобовые. Он надеялся, что при посеве в осень бобовые выживут и в самое голодное время - ранней весной - взойдут, обеспечив решение сразу двух задач: пастбищные животные получат зеленый корм, а после запахивания всходов плодородие почв будет улучшено.

Такое запахивание различных растений, главным образом, бобовых (люпина, клевера, чины, вики и других) применяли с целью улучшения и облагораживания почв издревле. На Востоке этим занимались еще за 3 тыс. лет до Р.Х., а в странах Средиземноморья с IV - III веков до Р.Х. Французский ученый Ж. Виль (1824-1897) предложил для этих культур специальный термин - сидерационные культуры. Известен был метод запахивания зеленых растений и в России. Уже в 1903 году его с успехом применили в Черниговской губернии (13). Поэтому ничего удивительного не было в том, что Деревицкий решил испробовать метод в условиях Азербайджана.

Проверка этой идеи и была поручена Лысенко. Бобовые культуры в те времена в Азербайджане практически не высевали. Лишь кое-где возделывали люцерну. Таким образом, молодому специалисту предстояло проделать большую работу, рассчитанную на много лет: перепробовать в новых условиях различные сорта нескольких бобовых культур, изучить их свойства в течение нескольких вегетаций и сделать вывод о пригодности бобовых культур для нового района. В то же время никаких экспериментальных ухищрений, сложной техники задача не требовала. С равным успехом ее можно было поручить любому лаборанту и вообще исполнительному человеку без всякого образования. Надо было аккуратно и методично засевать разными культурами опытные делянки и следить за тем, как будут развиваться растения в разные годы.

За первый год Лысенко успел посеять один раз горох. Зима 1925-1926 года оказалась мягкой и к весне посевы дали хорошую вегетативную массу. Результат обнадеживал. Если бы в последующие годы обнаруженный факт подтвердился, то Азербайджан мог бы получить полезную культуру для улучшения кормовой базы (14). Пока же один единственный опыт, к тому же случайно пришедшийся на благоприятный год, еще мало что значил. Неясно было, как поведут себя осенне-зимние посевы в более холодные и сухие зимы. Надо было продолжить работу, повторить посевы еще и еще раз.

Но случилось иное. Произошло событие, перевернувшее жизнь Лысенко и направившее ее течение по новому руслу. Ганджийскую станцию посетил в 1927 году маститый публицист, печатавший свои очерки в "Правде", Вит. Федорович. Корреспонденту понадобился прототип на роль героя из рабоче-крестьянской среды, и заезжему журналисту представили Лысенко. Два дня он занимал Федоровича рассказами, водил по полям, показывал посевы. Увиденное воодушевило корреспондента, и он попытался создать вокруг первого опыта, интересного по замыслу, но скромного по результату, настоящий "вселенский звон". В газете "Правда" появилась его большая статья "Поля зимой" (15). В ней начинающий агроном, импонировавший автору крестьянским происхождением, был расхвален. В полном согласии с веяниями времени корреспондент умилился даже тем, что его герой не блистал образованностью:

"...университетов не проходил..., мохнатых ножек у мушек не изучал, а смотрел в корень" (16).

Корреспондент писал о Трофиме восторженно и даже величал его профессором (правда, не без юмора - "босоногим профессором").

Федорович отмечал, что Лысенко стремился создать о себе впечатление, как о человеке, озабоченном одной думой - как помочь крестьянам прокормить себя и скот в этом благодатном краю. Объясняя цель его работы, Федорович писал:

"Но если растет трава, а человек нищий, как не подумать, - нет ли в научной копилке какого подкрепления, нельзя ли протащить на зимние поля Закавказья какую ни на есть культуришку?" (17).

Корреспондент рассказывал, как за те два дня, что Лысенко таскал его по полям, он старался выглядеть аскетом, был глубокомысленно молчалив, цедил слова сквозь зубы, говорил восторженно лишь об экзотических растениях, таких как арахис. Федорович повествовал:

"Он шел быстро, на пшеницу смотрел неприязненно" (18).

Лысенко успел донести до ушей заезжего журналиста разные занятные вещи, выказал неприязнь не только к пшенице, но и к местным порядкам и обычаям. Не нравилось Лысенко и то, как поют в Азербайджане, и как живут. Всего один раз за два дня он улыбнулся - когда вспомнил о любимых украинских варениках с вишней, какие готовила мама. Вообще, как человек, Лысенко произвел впечатление неважное, и Федорович дал ему удивительную характеристику:

"Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли - дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слово скупой, и лицом незначительный, - только и помнится угрюмый глаз его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собрался он кого-нибудь укокать" (19).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: