Вера Бокова - Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей

- Название:Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносов

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-026-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Бокова - Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей краткое содержание

Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали образованными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда занимал родителей. Обычно о методах воспитания судят по плодам, которые они приносят. И если мы вспомним XIX столетие, «золотой век» России, ее лучших писателей, поэтов, воинов, дипломатов, нежных и преданных их спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей стране и не было.

Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем не менее довольно большое число родителей в XIX столетии — преимущественно из высших и средних кругов — не поощряли чрезмерно близкое общение детей с дворовыми. Одни считали фольклор «предрассудками, суеверием и невежеством», другие боялись влияния на детей слишком грубых нравов, неблагопристойных привычек (вроде сморкания на землю и вытирания рта рукавом), превратных понятий, грубых слов и грамматически неправильных (не принятых в обществе) выражений, а также преждевременного «полового просвещения», поскольку в своих разговорах дворовые обычно называли все вещи своими именами.

В XVIII веке потеря невинности дворянским мальчиком именно с обитательницами девичьей была в общем-то нормой, тем более что дворовые, нередко обреченные хозяевами на принудительное безбрачие (по обычаю, замужняя горничная переставала прислуживать и посвящала себя собственной семье, а расставаться с хорошо обученной прислугой барыне не хотелось), жили вне деревенской морали и славились вольными нравами. А. М. Загряжский даже рассказывал, как это могло произойти: «Девки поодиночке рассказывали мне друг про друга любовные пронырства. Камердинер мой в свою очередь не умалчивал сказывать о таких же успехах. Это побудило и меня испробовать. Я отнесся о сем к одной из старших девок, она согласилась удовлетворить мое желание, и так я познал обыкновенные натуральные действия».

Сохранялся подобный обычай и в домах, следовавших традиции начала XIX века. О бабушке М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой современник рассказывал: «Когда Мишенька стал подрастать и приближаться к юношескому возрасту, то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору».

И все же половая мораль XIX века была строже, чем в предшествующий период, и слишком ранняя осведомленность детей о сокровенной стороне жизни родителями не поощрялась.

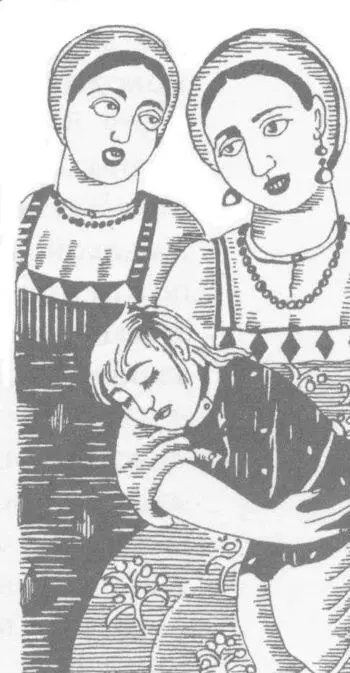

Наиболее умные родители опасались контакта с людскими и еще по одной причине. Т. П. Пассек вспоминала: «Чтобы унять меня от излишней резвости и поприучить к порядочным манерам, стали усаживать меня в гостиной; но я, при первом удобном случае, из гостиной скрывалась в детскую или девичью, где мне было и свободнее, и веселее. Там я помещалась на большом сосновом сундуке… и принимала участие во всех интересах девичьей, вслушивалась в разговоры, в жужжание веретен, в трещанье вороб, вертевшихся с мотком ниток. В девичьей я была лицо, на мне сосредоточивалось главное внимание, со мной говорили, меня забавляли» — и вот это-то повышенное внимание дворни очень смущало некоторых родителей.

«Подобострастное благоговение, с которым там (в людской) встречают детей, им ужасно нравится. Эти возгласы: „вы наш батюшка, вы наш кормилец и поилец, вы наш красавец, вы наш умница; мы ваши рабы, смеем ли мы вас учить или перечить вам? Пожалуйте ручку“ ребенка восхищают до глубины души, и до громадных размеров развивают его самолюбие…Этот яд лести, сопровождаемый беспрерывными целованиями ручек и ножек, отравляет навек иногда самую благородную природу ребенка», — писал современник.

Если запреты такого рода были последовательны и детей изолировали от людских полностью, то, вырастая, они часто едва умели говорить по-русски. Но в большинстве случаев дети умели обходить запреты, и у них с дворовыми завязывалась неявная, но прочная дружба, скрепленная общим чувством подчиненности.

Именно дворовые, как никто, могли «скрыть следы наших шалостей, сладить из лучин игрушку, которую я ценила более шаблонных игрушек, потому что могла делать с нею что хотела, — вспоминала М. К. Цебрикова, — сунуть тайком что-нибудь съестное, и всегда кусок получше, когда нас оставляли без обеда». У детей же считалось позором жаловаться на прислугу.

Иногда, когда уезжали родители, дети вместе с прислугой устраивали вечеринки: с одинаковым увлечением играли в карты, «гусек», лото и домино, гадали по «оракулу»; играли «музыку» на гребенке, обернутой бумажкой, которой аккомпанировали бренчанием ножом по стакану или большим ножницам. Пели хором, потом пили чай (дети — молоко) с лакомствами (для этого дети приберегали гостинцы, а гости приносили орехи). Иногда на огонек заходила и соседская прислуга, порой рассказывала о своей жизни, жаловалась на жестоких господ. Дети сопереживали и учились жалеть.

«Эти вечера давали детям передохнуть от нестерпимой муштровки; мы были не подчиненными, обязанными ходить по струнке, с оглядкой, но равноправными членами нашего маленького общества; нам дышалось привольно, сдавленная детская жизнь била ключом».

Похожие маленькие праздники устраивались и в доме князя Кропоткина. По воскресеньям, когда взрослые уезжали в гости, начиналось «лучшее время». «В парадный зал скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры: в жмурки, в коршуна и т. д. Затем мастер на все руки Тихон являлся со скрипкой. Начиналась пляска: не скучные, мерные танцы под управлением танцмейстера-француза, а живой танец — не урок. Пар двадцать кружились в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать ногами такие фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец.

В девять часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы восстановить опять его девственный блеск.

В доме воцарялся образцовый порядок.

И если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому опросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что не выдали бы никого из слуг, точно так же как никто из них не выдал бы нас».

Как вспоминал А. Д. Галахов: «В свободное от учения или от присмотра родительского время уходили мы то в конюшню беседовать с кучером, то в людскую прислушиваться к толкам слуг, сходившихся туда для обеда и ужина, то в избу на скотном дворе, где жили пастух, ключник и староста с их женами, смотревшими за птицей. Посещения эти доставляли нам большое удовольствие, да и тем, кого мы посещали, они не были ни тягостью, ни стеснением.

Не верьте тому, что скажут вам, что общение с дворней в частности, с крестьянством вообще вредно для молодых людей, принадлежащих к образованному кругу. В известном возрасте — может быть, но в годы детства и отрочества оно, как выразился один критик, никакого вреда, кроме великой пользы, не приносит… Никакой наукой, никаким чтением нельзя заменить потом этого раннего знакомства с народом — знакомства непосредственного, живого, которое вливается в кровь и претворяется в плоть».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: