Вера Бокова - Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей

- Название:Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносов

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-026-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Бокова - Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей краткое содержание

Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали образованными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда занимал родителей. Обычно о методах воспитания судят по плодам, которые они приносят. И если мы вспомним XIX столетие, «золотой век» России, ее лучших писателей, поэтов, воинов, дипломатов, нежных и преданных их спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей стране и не было.

Отроку благочестие блюсти...Как наставляли дворянских детей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особенно часто ограничивали детскую подвижность родители слабых и болезненных детей, тем паче если в семье уже случались несчастные случаи, приведшие к гибели или инвалидности ребенка, да и просто если дети «не стояли». Тут не разрешали ни бегать, ни бороться, ни, Боже упаси, лазить по заборам, да и купаться под строжайшую ответственность гувернантки не позволялось, чтобы не захлебнулись и не простудились.

И все же в большинстве семей прогулки и вообще детская активность считались обязательными.

В городе зимой маленьких дворян вывозили на прогулки в экипаже; весной и осенью в хорошую погоду водили гулять в места общественных «променадов» — в Петербурге на Английскую набережную и в Летний сад; в Москве — на Тверской, а позднее Пречистенский бульвары; в общем, в каждом городе имелось такое место, где принято было выгуливать барских детей с няньками и гувернантками.

Резвились дети и в собственных садах, где зимой позволялось играть в снежки и заливались ледяные горки. Коньки вошли в городской обиход во второй половине XIX века и время от времени дети из дворянских семей — подобно сестрам Щербацким из толстовской «Анны Карениной» — выезжали вместе с воспитателями на какой-нибудь из городских катков, одобренных «хорошим обществом».

Жизнь в деревне — как летняя, таки зимняя — давала еще больше возможностей для подвижных игр и развлечений. Русские мемуары изобилуют восторженными рассказами о деревенских радостях, в которых нередко товарищами барчуков становились дети дворовых.

Графиня В. Н. Головина, урожденная княжна Голицына, рассказывала, что мать позволяла ей «свободно бегать повсюду одной, стрелять из лука, спускаться с холма, перебегать через равнину до речки, гулять по опушке леса, влезать на старый дуб возле самого дома и срывать с него желуди».

Писатель С. Н. Глинка играл в свайку с дворовыми ребятишками, запускал змея с трещоткой под длиннейшим мочальным хвостом, «летом то в рощах гонялся за бабочками, то ходил за ягодами и за грибами, то спешил в орешник; зимой — то катанье на салазках, то в комнате волчки, веревочки и мячик».

Граф М. Д. Бутурлин вспоминал, что в деревне «к учению меня еще не сильно принуждали и привольная, негородская жизнь развертывалась там со всеми деревенскими ее прелестями: скитанием по лесам гурьбой за грибами и за орехами, с песнями и игрой в горелки с горничными девушками и девочками, ужением карасей в прудах и пр. А уж какое было удовольствие забраться на обмолоченные скирды, стоявшие за ригой, и с них спускаться, как бы с ледяной горки!». Зимой же катались на салазках с ледяной горки. «Оно (катание) устроено было с высокого берега на одном из прудов, рядом с домом; мы часто сами поливали нашу гору, чтобы она сделалась ровнее. Близ этого места было Иорданское водосвятие 6 января 1816, и мы все в первый раз участвовали в церковном шествии».

А. Д. Галахова и его братьев не учили «ни стрельбе, ни верховой езде, ни даже плаванью», так как родители боялись несчастного случая. Однако «мы ежедневно упражнялись в естественной гимнастике — в гимнастике на просторе и открытом воздухе… Нам ничего не стоило перескочить широкий ров, взобраться на крышу, вскарабкаться на самую вершину высокого дерева, шибко взбежать на гору и так же сбежать с нее, сряду перекувыркнуться через три соломенные омета, стоявшие в конце гумна» и т. д.

А в усадьбе Елагиных, как вспоминала М. В. Беэр, «всякий вечер на дворе перед домом устраивались горелки, в саду — игры в разбойники, а в дождливую погоду в „голубой гостиной“ играли в жмурки. Часто с нами играли и родители. Потом было наше любимое катание со скирдов соломы, которые в Бунине были страшно высокие.

Зимой брат Алеша устраивал катанье с крутой горы в овраг на купальне. Привяжет салазок пять, одни к другим, и все тогда летим и кувыркаемся в снег. Еще другое любимое катание: привязывали салазки к розвальням, запрягали в них лошадь, и Алеша разгонял ее во весь дух по ухабам и раскатам. Тут уже было особенное удовольствие вылетать из салазок и из больших саней. Лошадь была так приучена, что останавливалась сама после такого финала. Как мы оставались целы, не понимаю».

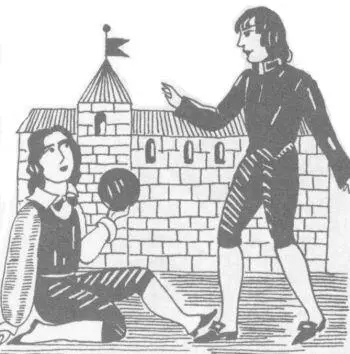

Дворянским детям были известны практически все игры, бытовавшие и в народной среде: жмурки, лапта, городки, кошки-мышки, чехарда, свайка.

Многие, подобно Я. П. Полонскому, вспоминали, как на Святой неделе «вместе с детьми дворовых в зале на разостланном ковре с лубка, согнутого в виде желоба, катали яйца… Когда проходили Святки и зимние вечера начинались все еще с трех-четырех часов пополудни, не раз мне случалось в той же бабушкиной зале участвовать в хороводах, которые водили все собравшиеся туда дворовые. Иногда затевались поистине деревенские игры. Сколько раз, бывало, сидел я на полу вместе с Катьками, Машками и Николашками и вместе с ними тянул: „А мы просо сеяли, сеяли!“, а другой ряд сидящих перебивал нас: „А мы просо вытопчем, вытопчем!“ Все это я очень любил и едва ли не все эти народные песни к знал наизусть».

Популярны, как в низовой, так и в аристократической среде, были ныне исчезнувшие игры в камешки и в веревочку. В них играли и на улице, и дома.

Камешки при случае заменяли пуговицами или даже кусочками сахара. Игра заключалась в том, чтобы, разбросав по земле или полу несколько камешков, еще один подбросить в воздух и, пока он летит, успеть подобрать с земли другой и поймать подброшенный. После одного камешка так же поднимали два, три и так далее. Не успевший при этом поймать подброшенный камешек проигрывал и выбывал из игры.

А при игре в веревочку на длинную веревку надевали кольцо, концы веревки связывали вместе и становились в круг, держась руками за эту веревку. Водящий по движениям рук играющих, которые незаметно передвигали кольцо по веревке, должен был определить его местонахождение. Если это удавалось, тот, у кого обнаруживалось кольцо, становился водящим. Эта игра существовала и в сидячем, застольном варианте и была очень популярна, между прочим, в семье Николая I, где в нее играли и дети, и взрослые.

Вообще же простор дворцовых покоев позволял устраивать для царских детей самые разные игры, в том числе весьма подвижные, к участию в которых нередко приглашались и «городские» дети.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: