Кэтрин Людвиг Янсен - Мария Магдалина

- Название:Мария Магдалина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Вече, 2007.— 512 с. : ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-9533-1942-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кэтрин Людвиг Янсен - Мария Магдалина краткое содержание

Автор исследует происхождение и становление культа Марии Магдалины, рассматривая как средневековые проповеди, так и реакцию тех, кто слушал их из уст монахов нищенствующих орденов. В более широком смысле книга представляет собой исследование религиозной средневековой культуры, где на примере образа известной святой открывается богатый символический мир позднего Средневековья. Автор пытается объяснить, почему в этот период Мария Магдалина стала — после Девы Марии — самой почитаемой святой, а также раскрывает всю палитру социальных значений образа равноапостольной святой Марии Магдалины.

Печатается с разрешения Литературного агентства «Синопсис»© ООО «Издательский дом «Вече», 2007

Мария Магдалина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хотя указанное выше мнение и вызывало яростные споры, оно не было преобладающим в проповедях периода позднего Средневековья: проповедники в большинстве случаев торопились встать на защиту точки зрения, подтверждаемой Священным Писанием, в соответствии с которой первой свидетельницей воскресения являлась Мария Магдалина. Иоанн Библейский (ум. ок. 1338 г.) — доминиканский проповедник из Болоньи, вступил по этому поводу в дискуссию не с кем иным, как с самим Амвросием, когда заявил (ссылаясь на Августина), что Иисус Христос явился сразу после воскресения Марии Магдалине — и один. Иоанн библейский утверждал, что вопреки доводам Амвросия, Иисус до того не посещал ни своих учеников, ни свою мать [172]. В проповеди «ad status», обращенной к женщинам, Гумберт Римский, выражая надежду, что этот вопрос решен раз и навсегда, утверждает, что Христос сначала явился одной женщине, а именно Марии Магдалине [173]. Знаменитый проповедник и участник крестового похода Евдей Шаторуский (ум. в 1273 г.), кардинал-епископ Тускулумский (Фраскати), говорил в проповеди орвиетанцам: «Господь Бог даровал Марии Магдалине привилегию, выделив ее из числа остальных апостолов и даже предпочтя ее Богородице, так как сначала и вскоре явился к ней». Вторая ее привилегия состояла в том, что Иисус Христос поручил ей роль, которую не доверил больше никому. Евдей Шаторуский называет ее apostola и praedicatrix veritatis — проповедницей истины [174].

Apostolorum apostola

Практически невозможно определить источник и точное происхождение названия apostolorum apostola . Я не нашла ни одного упоминания о нем до двенадцатого столетия, а к этому времени оно уже прочно вошло в обиход [175]. Поэтому оно, на мой взгляд, появилось следом за vita apostolica , жития, составленного в Везеле и повествующего об апостольском служении Марии Магдалины в Галлии. Многие из авторов двенадцатого века, употреблявшие название apostolorum apostola , фактически имели то или иное отношение к Клюни — истоку Везеле. Аббат Хьюго Семур (ум. в 1109 г.), при котором Клюни процветал, ввел в этом знаменитом монастыре почитание образа апостола Марии Магдалины. В наставлении для монахинь Марсиньи он называет Марию Магдалину грешницей, которая настолько прославлена, что достойна называться apostolorum apostola воскресения [176]…

Примечательно то, что два величайших недруга двенадцатого столетия — Пьер Абеляр (ум. в 1142 г.) и Бернар Клервоский (ум. в 1153 г.), почти ни в чем ином не согласные между собой, в одном все же сходились: оба называли Марию Магдалину «апостолом апостолов» [177].

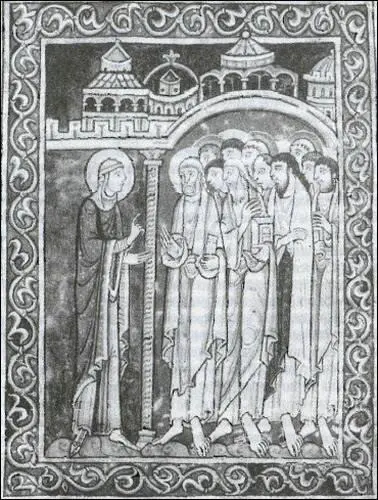

Знаменательно то, что первое на Западе живописное изображение Марии Магдалины в роли apostolorum apostola появилось в том же, двенадцатом веке. В псалтири Святого Альбана (1120–1230 гг.), написанной, вероятно, для Христианы Маркиатской, изображена сцена, где Мария Магдалина сообщает благую весть изумленным апостолам (рис. I) [178]. Двенадцатое столетие — это также и период, когда в псалмах начинают употреблять титул apostolorum apostola. Из двенадцати церковных гимнов, прославляющих Марию Магдалину, два относятся к одиннадцатому или двенадцатому столетию, еще два — точно к двенадцатому, а остальные появились в более поздний период Средневековья [179].

К тринадцатому веку в проповедях о Марии Магдалине и агиографической литературе титул apostolorum apostola используется почти везде при описании роли святой в событии воскресения. Он встречается даже у таких личностей, как Папа Иннокентий III, который, как мы уже имели возможность убедиться, отнюдь не был сторонником того, чтобы женщины обладали священнической властью [180]. Данное почетное звание столь часто встречается в средневековых текстах, что просто невозможно перечислить все случаи его употребления; достаточно сказать, что оно присутствует в произведениях большинства средневековых проповедников, пап римских, авторов церковно-житийной литературы и моралистов, в том числе Жака де Витри, Гонория III, Григория IX, Франко Саккетти, Екатерины Сиенской, Ремиджио де’Джиролами, Убертино да Касале, Бонинуса Мом-бритиуса и Антонио Пьероцци.

Составители средневековых сборников легенд уделяли особое внимание тому, чтобы те, кто будет пользоваться их компендиумами, узнали об этом почетном звании. В своем предназначенном для проповедников, кратком изложении vitae доминиканец Варфоломей Трентский (ум. в 1251 г.) рассказывает о тех моментах в жизни святых, которые, на его взгляд, являются переломными. Он придавал такое большое значение наименованию apostolorum apostola, что дважды в повествовании о Марии Магдалине обращает внимание читателя на тот факт, что Иисус Христос назначил ее «апостолом апостолов». По сути, свой рассказ о святой он и завершает упоминанием о данном обстоятельстве [181].

«Nunciare» (объявлять) — именно этот глагол в основном использовали при описании той сцены, в которой Мария Магдалина рассказывает апостолам о воскресении Иисуса; когда же речь заходила о ее деятельности среди язычников, употребляли глагол « praedicare» (проповедовать). Некоторые проповедники, например, Гумберт Римский и августинец Альберт Падуанский (ум. в 1282 г.), придерживались того встречающегося в схоластических дебатах взгляда, что Мария Магдалина действительно после вознесения Иисуса занималась проповеднической деятельностью, но только с особого позволения [182]. Иоанн Библейский разделял ту же точку зрения, правда, он пытался показать, что в данном факте не было для того времени ничего необыкновенного, ведь, как он замечает, у евреев же были пророчицы, а у язычников — прорицательницы [183]. Джованни да Сан Джиминьяно, помня о запрете Павла, говорил: «Утверждают, что после пятидесятницы [Мария Магдалина] проповедовала народу как апостол. Однако в то же время другим женщинам это было запрещено апостолом, сказавшим: «Жены ваши в Церквах да молчат» (1 Кор., 14)» [184]. Доминиканский историк Винсан Бове (ум. в 1264 г.) нашел для данной проблемы остроумное решение: по его словам, узнав о запрете Павла, святая тотчас же прекратила проповедовать и полностью посвятила свою жизнь покаянию и созерцанию [185].

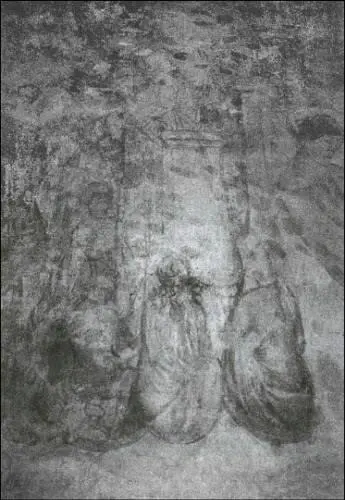

Впрочем, большинству проповедников, рассказывавших своей аудитории о Марии Магдалине, подобная осторожность не была свойственна. В основном они повторяют об этом эпизоде в жизни святой без каких-либо оговорок либо поправок. Безымянный францисканский монах из Марселя заметил, что благодаря ее проповеднической деятельности мужчины и женщины Марселя обратились в истиную веру и что «ее созерцательная жизнь спасла больше людей, нежели погубила» [186]. Хотя такой знаток канонического права как Хугуччио и учил, что женщинам не место на проповеднической кафедре, тем не менее именно на ней представляли себе Марию Магдалину художники более позднего периода Средневековья [187]. На сильно поврежденной фреске в церкви Святого Антонио ди Ранверсо (близ Турина) Мария Магдалина изображена на кафедре в традиционной для проповедника позе — правая рука поднята, указательный палец направлен вверх (рис. 2). На алтаре Франческо Лорана, изготовленном для церкви Вьэй Майор в Марселе, святая показывает computio digitorum — еще один жест проповедников, указывающий на то, что выступающий перечисляет приводимые аргументы (рис. 3) [188].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: