Юрий Никитин - Полеты богов и людей

- Название:Полеты богов и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Вече, 2008. — 352 с

- Год:2008

- ISBN:978-5-9533-1919-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Никитин - Полеты богов и людей краткое содержание

Что представляла собой доисторическая авиация и на каких летательных аппаратах совершали полеты боги и люди в древности? Что при этом испытывали пилоты? На эти неожиданные вопросы пытается дать ответ автор книги инженер-исследователь Ю. Ф. Никитин. Он изучает рельефы и рисунки на древних постройках и каменных стелах; письменные документы, содержащие, возможно… чертежи и описание воздушных судов, а также вещественные доказательства в виде археологических находок — остатков летательных аппаратов.

© Никитин Ю. Ф., 2008 © 000 «Издательский дом «Вече», 2008

Полеты богов и людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

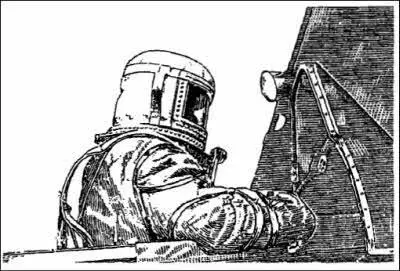

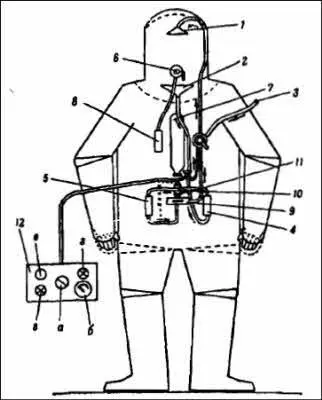

В разработке скафандра Ч-З принимали участие авиационные физиологи В. А. Спасский и А. П. Аполлонов. В 1938 и 1939 годах Чертовский создает скафандры Ч-4 и Ч-5, в 1940 году — более усовершенствованные (рис. 15) скафандры Ч-6 и Ч-7.

В 1937 году Центральный совет Осовиахима провел конкурс на лучший скафандр. По этому конкурсу за полное конструктивное решение скафандра первая премия была присуждена Е. Е. Чертовскому (за построенный в ИАМ ВВС РККА скафандр Ч-З). Из осуществленных в СССР скафандров заслуживали в тот период времени внимания скафандры системы доктора Перескокова и Рапопорта и др.

С 1936 по 1941 год высотные скафандры строились в Центральном аэрогидродинамическом институте ЦАГИ под руководством А. И. Бойко и А. И. Хромушкина, который руководил разработкой систем жизнеобеспечения скафандров. Первый опытный образец модели СК-ЦАГИ-1 был испытан в 1937 году. Он состоял из верхней и нижней частей, которые соединялись при помощи поясного металлического разъема. Оболочка скафандра изготовлялась из двухслойной прорезиненной ткани. Подвижность рук обеспечивали плечевые шарниры. В 1938 году были разработаны скафандры регенерационного типа, работающие под давлением 0,3 кг/см 2СК-ЦАГИ-2 и СК-ЦАГИ-4.

Автономная самолетная регенерационная система для них была рассчитана на работу в течение 6 часов. Дополнительно скафандры снабжались индивидуальной системой кислородного питания, позволявшей членам экипажа отсоединяться от системы самолета при переходе с одного места на другое или совершении прыжка с парашютом. Вот как описывает испытания первого отечественного скафандра регенерационного типа для высотных полетов парашютист-испытатель ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского Яков Солодовник. Наземные испытания проводились в термобарокамере. «По толстому жгуту в костюм поступают кислород и электроэнергия для обогрева. Из камеры начинают выкачивать воздух — так меня поднимают на высоту 12 000 м, а затем 15 000 м. За мной наблюдают через маленький круглый глазок, снаружи есть и проводная связь. Температура минус шестьдесят градусов. Скафандр с «подъемом» по мере падения наружного давления раздувается все больше, становится все жестче. На меховых унтах и перчатках щетинится пушистый слой инея. Перехожу к имитации отделения от самолета. Включив вентиль своего автономного кислородного баллончика на ноге, я должен выдернуть рукоятку замка, связывающего меня со стационарной кислородной аппаратурой «самолета». Клапаны автоматически закрывают соответствующие отверстия: в скафандре сохраняется нужное давление. Так повторялось на высотах 8, 9, 10 и 11 тысяч метров. Жгут падал на пол, а костюм сохранял свое внутреннее давление, которое оставалось примерно вдвое меньшим, чем на достигнутой высоте. На высоте 12 000 м один из запорных клапанов закапризничал, скафандр пшикнул и стравил давление через незапертое отверстие, и я воспарил с 6 тысяч до 12 тысяч метров, побив все мировые рекорды прыжков в высоту. Успев нажать на аварийную кнопку, потерял сознание. Меня быстро спустили и привели в чувство. После устранения неполадок начались летные испытания. На самолете СБ летчик-испытатель Алексей Гринчик поднял меня на высоту 10 200 м. Макушкой гермошлема упираюсь в верхнюю обшивку бомболюка, а сижу на плоском срезе полуяйца-ранца моего основного парашюта, равновесие сохраняется за счет того, что я упираюсь обеими руками в борта бомболюка. На моих коленях ранец запасного парашюта Поверх него просматриваются очертания сигнального щитка на противоположной стенке отсека: на нем три лампочки. Белая загорится, когда самолет наберет предельную высоту. Я выдерну рукоятку замка, что связывает меня толстым жгутом со стационарной системой жизнеобеспечения самолета. Тем самым я отключусь от кислородного питания и электрообогрева. Обо мне с этого момента позаботится автономный кислородный баллончик на бедре. После сигнала зеленой лампочкой распахнутся створки бомболюка, приглашая меня к выходу, так сказать, в свет. Мне останется вывалиться в люк, раскрыть парашют и пройти 10 000 м под шелковым куполом. В наушниках голос Гринчика: «Высота 10 200 м. Самолет больше высоту не набирает. Приготовиться!» Вспышка белой лампочки. Берусь за ручку замка. Только бы опять не подвел клапан… Делаю рывок и с радостью ощущаю, что замок сработал. Зеленая вспышка! Створки бомболюка вываливаются наружу. Просовываю гермошлем наружу и смотрю на землю, залитую лучами утреннего солнца. Стекла шлема, лишенные электрообогрева, начинают туманиться. Отпускаю руками борта и соскальзываю с сиденья — скорость падения стремительно нарастает. Достигает 100 м/сек., да еще плюс такая же скорость самолета С раскрытием парашюта надо повременить, а не то купол может лопнуть, как мыльный пузырь. Стекло шлема совсем побелело, запотело и замерзло изнутри. Протираю носом и губами окошко — зеленый фон сменяется голубым — меня вращает. Принимаю позу ласточки и тянусь правой рукой к вытяжному кольцу. Костюм раздулся, и я в нем как в скорлупе. Да еще то ли комбинезон, то ли белье сбились в складку под локтевым суставом — не могу дотянуться. Тянусь к кольцу левой рукой, просовываю под него палец и выталкиваю кольцо, звездная россыпь перед глазами… Жгучая боль в паху от посадки на пластину жесткости… Прихожу в себя, усаживаюсь и опять протираю носом и губами окошко для обзора. Я спускаюсь, раскачиваясь, как огромный маятник. Высотомер показывает 7000 м. Земля приближается все быстрее. Подтягивая стропы парашюта, перемахиваю через овраг, разворачиваюсь в последний момент по ветру и, самортизировав удар о землю, делаю несколько сальто, пребольно ударившись лицом о стекло гермошлема. Сажусь и вижу — околица деревни, колодец и женщина с коромыслом и ведрами. Глаза ее выпучены, рот раскрыт в крике… Коромысло с ведрами летят на землю, мелькают в беге босые пятки… Из моих разбитых губ вырывается смех, но соображаю, что смеяться мне остается каких-нибудь 2–3 минуты — кислорода в баллончике осталось чуть-чуть. Снимаю шлем Растягиваю «молнии» на костюме и комбинезоне, рву пуговицы с белья и подставляю разгоряченную грудь теплому ласковому ветерку»/38/.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: