Оскар Ратти - Самураи

- Название:Самураи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Изд-во Эксмо, 2007,- 640 с.

- Год:2007

- ISBN:5-699-04611-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Ратти - Самураи краткое содержание

Из полного и подробного исследования известных американских специалистов по восточным боевым искусствам вы узнаете не только об истории воинственных самураев, но и о практических, технических и стратегических аспектах боевых искусств феодальной Японии, ее культуре, истории, этике и философии.

И как ни удивительно, все эти сведения не кажутся отголоском ушедшего в тень прошлого, всего лишь занимательными фрагментами материальной культуры и поэтики боевого духа средневекового Востока, а прокладывают мостик к пониманию сегодняшних успехов Страны восходящего солнца.

Oscar RATTI and Adele WESTBROOKSECRETS OF THE SAMURAIA survey of Marital Arts of Feudal Japan

Перевод с английского Д. Воронина

Самураи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

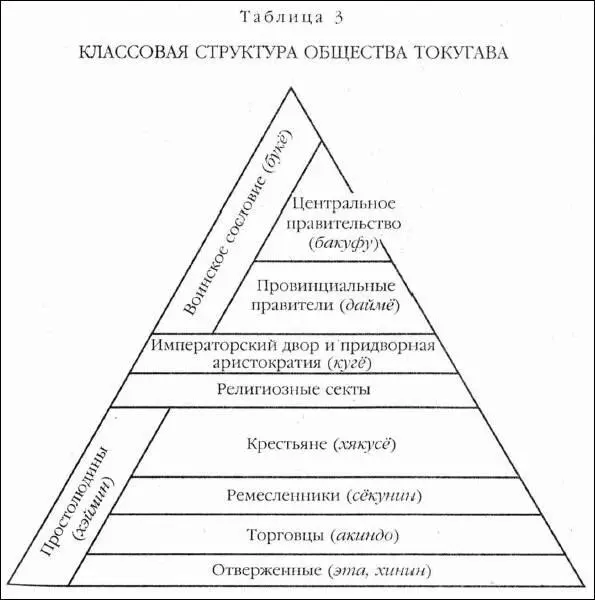

В этой обширной сети из укреплений, управляемых независимыми воинственными кланами, обитали простолюдины, которые во всех отношениях были невольниками. К тому времени, когда Иэясу консолидировал свою власть в стране, воины уже обладали теми формальными качествами, которые он был вынужден формально признать и включить в государственный закон. Их ранги были организованы вертикально, в нисходящем порядке, в соответствии с важностью и богатством. Верхнюю часть этой иерархической лестницы занимал даймё, который часто являлся потомком бывшего провинциального протектора или наместника. Далее располагались его воины высшего ранга ( юонин ), имеющие свои собственные поместья, воины среднего ранга ( гокэнин, дзикан), подчиненные кюнин и пешие воины низшего ранга ( асигару ) со своими оруженосцами и слугами. Под ними всеми, на провинциальных территориях, под тщательным надзором трудилась целая армия крестьян, привязанных к своей земле. В больших городах гражданское население было разделено на несколько профессиональных классов и состояло в основном из небольшого количества крупных землевладельцев, богатых купцов и ростовщиков, которые управляли различными гильдиями и корпорациями торговцев, ремесленников и крестьян, привязанных к плодородным землям вокруг городов. Ниже располагались подмастерья, крестьяне-арендаторы и слуги, чье положение было близким к рабству. На дне этой социальной лестницы находились артисты, носильщики, чужеземцы, нищие, а еще ниже, и за пределами общества, влачили свое жалкое существование парии или неприкасаемые (эта). Все эти классы, со всеми их категориями и рангами, сыграли свою роль в эволюции будзюцу, вступив в конфронтацию с первым сёгуном из клана Токугава.

Военизированная структура общества Токугава: сёгун

Резиденцией своего центрального правительства Иэясу сделал Эдо, бывшую маленькую деревушку, превращенную в 1456 году сыном правителя провинции Тамба, Ота Докан (1432–1486), в процветающий город, которому однажды суждено было стать «Восточной столицей» страны — Токио. С первым сёгуном из клана Токугава «эпоха беспорядочного величия и демократических ожиданий» закончилась (Cole, 46), и на глазах у всей нации основные социальные слои, сформировавшиеся в периоды Асикага (Муромати) и Момояма, легли в основу жесткой системы классовой дифференциации, четко определенной новыми законами страны и строго охраняемой новой аристократией.

Во всех своих законах и постановлениях Иэясу и его прямые потомки старались установить директивы для создания стабильной национальной структуры. Директивы Токугава определяли моральные нормы как для общества в целом, так и для его отдельных граждан. Они учреждали специальные органы для насаждения новой морали в обществе и наказания нарушителей. Эти моральные принципы были основаны на общественных взаимоотношениях между хозяином и подчиненным, которые находили свое отражение в личных взаимоотношениях между отцом и сыном. Первые определяли форму и функциональность основных социальных организаций общества Токугава — различных классов и кланов в пределах класса, в нисходящем порядке иерархической субординации. Последние определяли состав и функции основной ячейки любого общества — семьи. Эти нормы морали, унаследованные из Китая, где они разрабатывались местными учеными на протяжении нескольких эпох, эволюционировали в Японии в основную мотивацию для деятельности всей нации — более того, национального существования, а во времена кризиса даже выживания. В феодальной Японии не существовало более страшного преступления, чем бунт против господина (или отца); и ни одна серия наказаний, применявшихся в соответствии с предписаниями уголовного кодекса («Кудзиката осадамэгаки»), не считалась достаточно суровой, для того чтобы загладить подобный проступок или даже искупить его. Язаки рассказывает нам: «Самое тяжелое наказание ожидало тех, кто нарушал связь между хозяином и подчиненным, такую важную для поддержания феодальной системы». В пятьдесят третьем пункте своего фамильного «завещания», известном, как «Указ из 100 статей» («Осадамэгаки хяккадзё»), Иэясу провозглашает:

«Вина вассала, убившего своего сюзерена, в принципе ничуть не меньше, чем того, кто предал Императора. Его близкие друзья, члены его семьи — даже самые дальние родственники — должны быть уничтожены, разрублены на куски до корней и волокон. Вина вассала, только поднявшего руку на своего господина, даже если он не убил его, является точно такой же» (Hearn, 347–348).

На этом основании Токугава возвел социальную структуру, которая распределяла всех жителей страны в соответствии с вертикальным порядком их прагматической важности, полагаясь в основном на воинственный характер и силу воинского сословия, которому подчинялись все остальные социальные классы.

В предыдущие эпохи происходило зарождение этого процесса социального разделения и специализации, который Токугава подтвердили практически, после того как они поставили свой класс над всеми остальными, а свой клан разместили на самой вершине социальной пирамиды. Новое правительство время от времени издавало законы и постановления, регулирующие и уточняющие разделение классов, их функции и взаимоотношения с государством. Начиная с 1615 года законы точно определяли положение и функции императорского двора и аристократических семей («Кугё сё-хатто»), воинского сословия («Букё сё-хатто»), религиозных сект («Дзин-хатто»), крестьян («Госон-хатто»), простолюдинов в Эдо и, по аналогии, во всех других городах («Эдо-матидзу-садамэ») были изданы военным правительством сёгуната Токугава. Директивы, касающиеся полицейского управления, уголовной ответственности и судебных процедур, публиковались сериями («Кудзиката осадамэгаки»), и создавались специальные органы для наблюдения за соблюдением этих законов и постановлений — любые нарушения карались быстро и безжалостно.

Классовая структура общества, которое сформировалось в течение периода Токугава, в результате реорганизации, предпринятой правительством Эдо, показана в таблице 3.

В нем насчитывалось несколько классов, которые были представлены, в порядке их важности, воинским сословием (букё), расположенным на самой вершине пирамиды с его профессиональными воинами и их семьями (си, буси); далее классом аграриев с его крестьянами или фермерами (хякусё): промышленным классом (ко), который состоял в основном из ремесленников (сёкунин ), и коммерческим классом (сё), представленным торговцами (акиндо).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вольфганг Тарновский - Самураи [Рыцари Дальнего Востока]](/books/447876/volfgang-tarnovskij-samurai-rycari-dalnego-vost.webp)