Оскар Ратти - Самураи

- Название:Самураи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Изд-во Эксмо, 2007,- 640 с.

- Год:2007

- ISBN:5-699-04611-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Ратти - Самураи краткое содержание

Из полного и подробного исследования известных американских специалистов по восточным боевым искусствам вы узнаете не только об истории воинственных самураев, но и о практических, технических и стратегических аспектах боевых искусств феодальной Японии, ее культуре, истории, этике и философии.

И как ни удивительно, все эти сведения не кажутся отголоском ушедшего в тень прошлого, всего лишь занимательными фрагментами материальной культуры и поэтики боевого духа средневекового Востока, а прокладывают мостик к пониманию сегодняшних успехов Страны восходящего солнца.

Oscar RATTI and Adele WESTBROOKSECRETS OF THE SAMURAIA survey of Marital Arts of Feudal Japan

Перевод с английского Д. Воронина

Самураи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сам по себе серп ( кама ) был достаточно эффективным оружием, которое широко использовалось, в основном крестьянами в самых разнообразных формах — вариации обычно отражались на длине рукоятки. Так, например, кама-яри имел складное лезвие, убиравшееся внутрь рукоятки, и металлическое кольцо, которое скользило вдоль рукоятки и использовалось для того, чтобы прочно зафиксировать лезвие в открытом или закрытом положении. Стонэ упоминает также разновидность кама-яри большего размера, называвшуюся о-кама-яри.

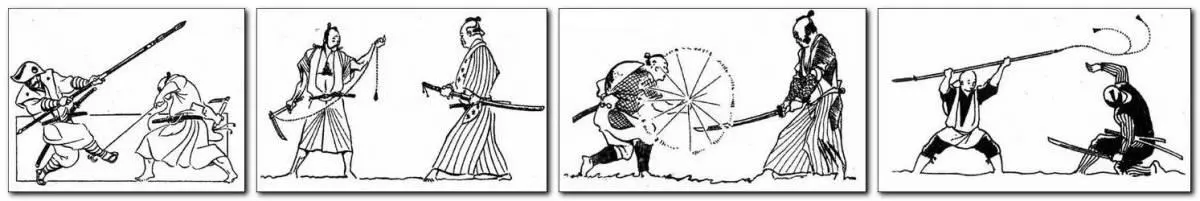

Изобретение двух весьма специфических видов оружия ближнего боя также приписывают сражающимся крестьянам феодальной Японии, поскольку оба они функционально связаны с выращиванием, обмолотом и шлифовкой риса. Это тонфа и нунтяку, инструменты, которым современные школы боевых искусств (особенно карате) совсем недавно вернули популярность, включив их в свои тренировочные методы. Первый, как показано на рисунке, состоит из куска дерева прямоугольного сечения, с ручкой, выступающей с одной стороны, возле самого конца. С помощью этого невинного с виду инструмента, способного вращаться с поразительной скоростью, можно блокировать или отразить удар, а затем вернуть его сторицей. Второй состоит из двух кусков дерева, соединенных между собой кожаными ремнями, сплетенным конским волосом или даже цепью. При вращении деревяшки издают щелкающие звуки, способные нарушить смертоносную концентрацию фехтовальщика; деревянные части можно использовать для нанесения оглушающих ударов; их гибкое соединение позволяет захватывать отдельные части тела или проводить удушающие приемы.

Топор и палица также были известны, и в ранние периоды японской истории это оружие достаточно часто использовались в бою, хотя оно никогда не пользовалось. популярностью у буси. Каменные топоры (райфу ) хранятся во многих музеях, где также можно увидеть разнообразные железные и стальные топоры, такие, как фуэцу, маса-кари (боевой топор) и т. д., многие из которых превосходной тонкой работы и отличаются великолепным качеством закалки. Особенно сильное впечатление производит секира (оно), имеющая «очень большое, круто изогнутое лезвие с выступающим напротив фигурным бойком. К этому оружию прилагались ножны, закрывавшие только острую часть лезвия. Его общая длина составляла шесть футов» (Stone, 475). Почти единодушно эти топоры связывают с «воинственными монахами» (ямабуси), которые, как отмечалось в части 1, занимают важное положение в любом исследовании эволюции будзюцу. Эти бесстрашные бойцы и в самом деле владели подобным оружием с необычайным мастерством, в чем имели возможность убедиться многие застигнутые врасплох буси. Ямабуси применяли секиру в гуще битвы, вращая ею вокруг себя на разной высоте, либо в индивидуальных поединках, используя длинное древко в соответствии с техническими правилами, применимыми к нагинатадзюцу и дзодзюцу.

Ни одна коллекция японского оружия не будет полной без экземпляров выдувных трубок, этого древнего предшественника пневматических винтовок, которым многие туземцы, от Южной Америки до Борнео, Суматры и Таиланда, умели пользоваться с высокой степенью смертоносной эффективности. Такое оружие, в самых различных формах, существовало и в феодальной Японии. Достаточно распространенной разновидностью была длинная выдувная трубка. которую можно было использовать в качестве посоха. Наемные убийцы предпочитали использовать короткие выдувные трубки, поскольку их было легко спрятать. Особого упоминания также заслуживает мэцубуси или ганцубуси, своеобразный распылитель перца, который

« раньше носили японские полицейские, чтобы выдувать им перец илu пыль в глаза человека, перед тем как его арестовать… Это была деревянная или медная коробочка с широким мундштуком, с одной стороны, и отверстием или трубкой — с другой, через которое выдували перец» (Stone, 499).

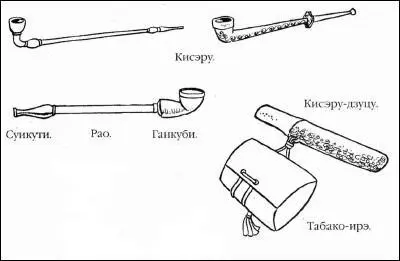

Как было отмечено в части 1, представители всех социальных слоев использовали в качестве оружия курительные трубки самых разных видов. В феодальной Японии типичная курительная трубка ( кисэру ) состояла из чашки (ганку-бу, гамбуки), черенка (рао) и мундштука (суикоти, суику-ти). Ей сопутствовали кисет из кожи или ткани (табако-ирэ) либо твердая табакерка ( тонкоцу ), а для защиты трубки при переноске использовался специальный чехол (кисэру-дзуцу), часто богато украшенный. Мужская трубка обычно имела длину от шести до восьми дюймов, в то время как длина женских могла варьироваться от одного до двух фу-тов. Однако в шестнадцатом и семнадцатом веках многие трубки стали делать из металла, и их длина могла составлять от трех до четырех футов. Несколько правительственных указов свидетельствуют о том, что такие трубки использовались в уличных драках, вероятно, в соответствии с техническими правилами кэндзюцу и других схожих боевых искусств и методов. На самом деле, некоторые трубки Даже снабжались гардами (цуба), такими же, как у мечей.

И, наконец, среди самых невинных на первый взгляд предметов личного одеяния, которые (как и веер, использовавшийся в феодальной Японии) могли превращаться в оружие ближнего боя в руках священников или монахов, Глак упоминает вадзра — санскритский символ буддийского учения, выражающий идею грома (Stone, 652). Он имел зубцы с обоих концов, количество которых варьировалось от одного ( токко, даккосо) до трех ( санкосо, санко) или пяти ( гокосо, гоко). Часто использовавшийся в качестве рукоятки церемониальных мечей, он стал представительным элементом буддийских церемоний. Отлитый из бронзы или стали, он мог применяться для того, чтобы блокировать смертоносную траекторию острого лезвия, сломать его или нанести парализующий удар по жизненно важным органам противника в соответствии с техникой и стратегией кэндзюцу и тэссэндзюцу.

Ниндзюцу

Появление ниндзюцу принято связывать (как и большинство восточных боевых искусств) с китайскими источниками. Многие авторы в этой связи часто упоминают интересный раздел, посвященный методам шпионажа, из древнего трактата «Искусство войны» знаменитого древнекитайского стратега Сунь-Цзы. Не существует единственного английского слова, которое можно было бы использовать для точного описания этого искусства или науки, а также тех, кто им занимался, знаменитых ниндзя. Одним из вариантов перевода ниндзюцу является «искусство скрытности», и этот термин широко используется в доктрине будзюцу. Однако это определение затрагивает лишь одну из многих характерных особенностей искусства ниндзюцу — утаивание или создание и поддержание ауры таинственности. Функции ниндзя можно описать в общих чертах как проникновение во враждебное окружение, совершение различных актов саботажа или убийства и возвращение после успешного завершения миссии. На самом деле, скрытое проникновение во вражеские замки и укрепления положило начало развитию отдельной специализации будзюцу, известной как тори-но-дзюцу , в то время как переход через линию вражеских войск в период открытых боевых действий или военной тревоги стали называть тикаири-но-дзюцу. Диапазон действий, которые совершали ниндзя после успешного завершения проникновения, варьировался в зависимости от военной или стратегической обстановки. Мы можем разделить эти действия или акции на три основные категории: сбор информации посредством шпионажа и все, что с этим связано; убийства, диверсии, ослабление вражеской обороны; действия на поле боя, включая боевые операции почти в любой форме, варьировавшиеся от открытого столкновения до засады (как на беззащитную жертву, так и на правителя, следующего в сопровождении многочисленной охраны).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вольфганг Тарновский - Самураи [Рыцари Дальнего Востока]](/books/447876/volfgang-tarnovskij-samurai-rycari-dalnego-vost.webp)