Валерий Хорев - Оружие из Дамаска и булата

- Название:Оружие из Дамаска и булата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:2004

- Город:Ростов на Дону

- ISBN:5-222-04647-8 ББК 68.8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Хорев - Оружие из Дамаска и булата краткое содержание

Книга в популярной форме дает полное представление об исторических, художественных и технических аспектах одного из интереснейших направлений оружейного искусства - выделке булатной и дамасской стали, в том числе ствольного Дамаска, японского Дамаска, а также индийского сварочного железа и малайских крисов. Издание рассчитано на широкий круг читателей, включая оружейников, реставраторов и работников музеев.

Оружие из Дамаска и булата - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Е. М. Шиллинг в своем отчете описал устройство мастерской амузгинского оружейника и его инструментов. Это описание дает представление о характере ремесленного труда кавказских оружейников в целом. Мастерская в амузгинском доме занимала обычно специальное просторное помещение, в центре которого располагалась низкая массивная наковальня, закрепленная на деревянной колоде, врытой в пол. Вокруг наковальни - три каменных сиденья для мастера и двух подмастерьев. Справа от мастера находился ящик с инструментами, а слева каменный ящик с древесным углем. В стороне стояли тиски, точильные камни, корыто с водой, горн с мехом. Инструментарий был разнообразным: большой молот для двух рук, малый молот для одной руки, щипцы, скребок для обдирки клинка после ковки, струг для прорезки долов, напильники, деревянные приспособления для закрепления клинка, приспособления для полировки, различные зубила, мерительный инструмент, шаблоны и так далее. Все предметы изготавливались, как правило, самим мастером, очень ценились и передавались по наследству.

Как уже отмечалось, Амузги выступало в роли партнера для Кубачей, поставляя им необходимое количество «голых» клинков для последующей монтировки и украшения. Сами амузгинцы также могли оформить кинжал или шашку с начала до конца, равно как и кубачинцы ковали прекрасные клинки, не уступавшие соседским. Традиция изготовления холодного оружия в Кубачах чрезвычайно древняя, и во все времена их изделия отличались завидным качеством. Еще Масуди в X веке писал, что «многие из жителей этого государства - мастера кольчуг, стремян, удил, мечей и других железных вещей». Все русские авторы XVIII и XIX веков в перечне кубачинских изделий непременно называли сабли, иногда ножи и кинжалы, отмечая их высокое качество. Вольф в 1725 г. писал о «наилучших саблях», Гербер в 1728 г. - о «добрых саблях». О. Евецкий (1835 г.) высоко оценил кубачинцев среди дагестанских оружейников: «Выделкою сабельных клинков отличаются… дагестанцы, из них в особенности кубачинские мастера». Но уже в начале 80-х годов XIX века Д. Анучин отметил разделение труда: «Клинки… они, впрочем, делать не мастера, а покупают их готовыми… большей частью в селении Амузги…»

Поскольку вопрос художественного украшения оружия не относится напрямую к теме булата и дамаска, мы с сожалением пропустим эту страницу кубачинской истории, которая отнюдь не закрыта, так как сегодня старинное ремесло процветает, находя новые ряды поклонников и рынки сбыта по всему миру. Из других оружейных центров Дагестана были известны: Малое Казанище, Эндери, Нижние Мулебки, Кази-Кумух и некоторые иные. Очень большое число дагестанцев, в основном лакских отходников из Кумуха, не имевших достаточного сбыта своей продукции на родине, работали в Тифлисе, питая закавказские традиции и, в свою очередь, перенимая многие ценные секреты. В ассортимент изделий входило прежде всего изготовление и украшение оружия, холодного и огнестрельного. Еще один поток отходников шел в западные районы через Владикавказ, ставший к началу XX столетия крупным оружейным центром. Изготовлением дамаска отходники практически не занимались, а ковали клинки из покупной рессорной стали российского производства. Хотя при этом они порой достигали отличных результатов, более подробный рассказ помещен в главе о подделках, поскольку умелые кумухинцы ловко наводили на поверхности видимость узора, повышая таким образом стоимость кинжалов и шашек.

Чрезвычайно развитым в технологическом и художественном смысле оружейным центром являлось Закавказье, имевшее до присоединения к России более чем двухтысячелетнюю историю. Войны непрерывной чередой прокатывались по древней земле, на которую претендовали решительно все более или менее известные правители и полководцы сопредельных и даже отдаленных стран, начиная с Ассирии (IX-VIII в. до н.э) и заканчивая Османской империей уже в XIX столетии. Нетрудно поэтому вообразить степень уважения к холодному оружию и глубину понимания вопроса, тем более что здесь органично переплетались весьма различные традиции и навыки, свойственные каждому из проживавших народов и этнических групп. Близость Европы обусловила широкое распространение по всему Закавказью немецких, венгерских, итальянских и прочих клинков отменного качества, словно бы бросавших вызов местным оружейникам, не позволяя им опускать планку требований к своим изделиям. Мы не станем подробно рассматривать типы сабель, шашек и кинжалов, свойственных данному региону, отметив лишь факт, что странной популярностью тут пользовались вовсе не характерные для остального Кавказа палаши и прямые мечи, притом уже в XIX веке..

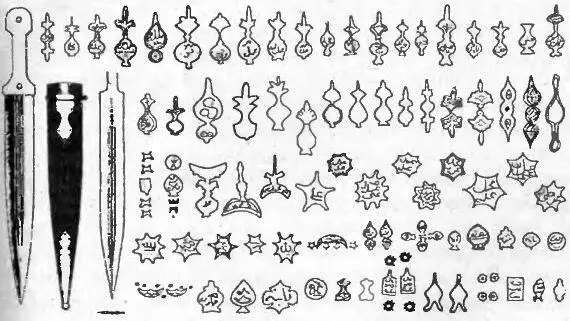

Средоточием оружейного производства Закавказья издавна был Тифлис, в котором бок о бок трудились десятки известных мастеров многих национальностей: дагестанцы и армяне, лезгины и лакцы, черкесы и русские, чеченцы и осетины - всякий находил нишу и спрос на свою продукцию. В целом геометрия традиционных предметов вооружения не отличалась какими-либо принципиальными особенностями, и порой только по клейму удается атрибутировать экземпляр как закавказский. Возможно, кому-то из читателей попадет в руки нечто старинное и маловразумительное, а потому вид наиболее распространенных клейм поможет определить, что есть что:

Наиболее характерным и часто встречающимся клеймом является так называемая (в обиходе) «бутылка», другие также имеют узнаваемый рисунок. Кроме того, закавказские кинжалы отличаются от черкесских симметричными осевыми долами вместо глубоко прорезанных и смещенных от центра, по одному с каждой стороны - но не всегда. Трудность классификации состоит в том самом слиянии традиций, о котором говорилось выше, поскольку каждый отходник нес с собою полный запас прочно укоренившихся навыков и привычек, который с похвальным упорством воплощал в изделиях, работая на новом месте. Однако постепенно, будучи вынужденным учитывать спрос, он включал в свой арсенал иные формы. Если при этом учесть, что и сами клейма порой успешно подделывались даже вполне добросовестными кузнецами, то проблема идентификации начинает выглядеть более внушительной.

Как уже отмечалось, кинжалов всегда производилось гораздо больше, чем всего остального, так как кинжал являлся не только оружием, но и привычной бытовой вещью, а также непременной принадлежностью национального костюма. Тифлисские мастера довольно часто и успешно работали с настоящим индийским булатом, но дорогостоящие клинки выполнялись почти исключительно под конкретный заказ, поэтому для массового потребителя некоторые виртуозы сваривали слоистый дамаск подобный тому, что ковали в Дагестане. Особенно преуспел на этом поприще знаменитый Геурк из семьи потомственных оружейников Элиаровых (Элиазаровых). Это имя упоминает в 1838 году М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Поэт», строки которого вынесены в эпиграф главы о закалке. Немало таких изделий хранится в Государственном Эрмитаже, в Историческом музее в Москве и в Дагестанском музее в Махачкале. В качестве примера можно привести саблю, изготовленную по заказу графа Паскевича-Эриваяского в 20-х годах XIX века (см. рис.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: