Валерий Хорев - Оружие из Дамаска и булата

- Название:Оружие из Дамаска и булата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:2004

- Город:Ростов на Дону

- ISBN:5-222-04647-8 ББК 68.8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Хорев - Оружие из Дамаска и булата краткое содержание

Книга в популярной форме дает полное представление об исторических, художественных и технических аспектах одного из интереснейших направлений оружейного искусства - выделке булатной и дамасской стали, в том числе ствольного Дамаска, японского Дамаска, а также индийского сварочного железа и малайских крисов. Издание рассчитано на широкий круг читателей, включая оружейников, реставраторов и работников музеев.

Оружие из Дамаска и булата - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

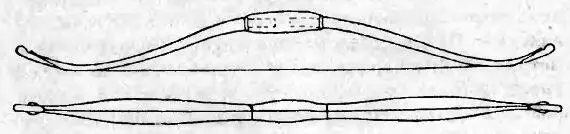

Помимо чисто силовых кондиций, булатные луки обладают весьма ценным качеством - они не нуждаются в сбрасывании тетивы сразу же после стрельб, потому что упругий металл практически не теряет потенциала, пребывая в напряженном состоянии, и не ослабевает с течением времени, что неизбежно происходит с традиционными дугами из дерева и кости. Также он не боится сырости, жара близкого огня, удара клинком противника и так далее. Разумеется, не следует неделями и месяцами держать стальную пружину согнутой, поскольку всякий металл неизбежно «устает*, да и тетива, будь она хоть из стального же троса, имеет конечный предел жизни. Но, по крайней мере, все эти нормативы намного перекрывают соответствующие показатели классического лука. Только одно-единственное преимущество последнего остается недосягаемым - его легкость. Железка есть железка, и коль скоро вы хотите пускать каленые стрелы за горизонт, смиритесь с необходимостью таскать на себе несколько килограммов тяжкой стали.

Но давайте, наконец, заглянем в нутро нашему герою, и разберемся в тех физических и прочих процессах, которые творят из простого железа и горсти древесного угля маленькое чудо, именуемое булатом.

Технология литого булата

Как уже отмечалось, булатная сталь характеризуется чрезмерно высоким содержанием углерода. Обыкновенные оружейные, инструментальные и иные стали имеют этот важнейший показатель на уровне 0,3-1,5%. За нижним пределом располагаются марки, необоснованно называемые в повседневном быту простым железом. Закалить их невозможно. Верхний предел ограничен диаметрально противоположным качеством - излишней хрупкостью. Введение легирующих добавок в значительной мере снимает эту проблему, и как раз поэтому лучшие марки хромистых, молибденовых и тому подобных сталей вплотную приближаются к булатам.

Анализ показал, что индийский булат содержит до 2,1% углерода, оставаясь притом отменно вязким, что вступает в противоречие с обычной закономерностью. Разгадать секрет пытались многие видные ученые, в том числе Майкл Фарадей, сам сын кузнеца. В 1819 году, еще до изобретения им электродвигателя и генератора, он изучал образцы булатной стали и пришел к выводу, что ее свойства обусловлены наличием небольшого количества кремния и алюминия. Несмотря на то, что вывод был ошибочным, статья Фарадея вдохновила Ж. Р. Бреана, пробирного инспектора Парижского монетного двора, провести цикл экспериментов, в ходе которых он вводил в сталь малые дозы различных элементов.

Как мы видим, все усилия прилагались в русле, так сказать, рецептурном, что являлось заблуждением, поскольку (теперь это известно точно) булат есть чистый сплав железа с углеродом и ничем более. Но именно Бреан в 1821 году первым высказал догадку, что необычными свойствами булат обязан высочайшему содержанию углерода. Он установил, что структура булата имеет светлые участки «науглероженной стали» на темном фоне, который он назвал просто «сталью». Удивительно, но Бреану удалось изготовить клинки с узором как у дамасской стали, однако до конца дней он так и не дал объяснения своему способу. Более того - он не смог понять важности последовательных операций в используемом им процессе. Только на исходе XIX века, когда были изучены фазовые превращения, происходящие в стали, и установлена их зависимость от температуры и содержания углерода, были заложены предпосылки для полного научного объяснения структуры булата. Но и теперь, когда фазовая диаграмма железо/углерод прекрасно отработана, процесс изготовления дамасской стали считается открытием, и может быть запатентован.

Если прежние энтузиасты этого феномена действовали вслепую, пытаясь интуитивным путем воссоздать капризную технологию, то современные американские исследователи подошли к вопросу основательно, во всеоружии научной аппаратуры и специальных знаний. Д. Уодсворт и О. Шерби (на деле являющийся нашим соотечественником по фамилии Щербина) заинтересовались получением классического булата, изучая новейшие сверхвысокоуглеродистые стали. Такие марки редко находят применение, так как считаются излишне хрупкими. Однако высокая вязкость дамасской стали является неоспоримым фактом. Предположив, что изначальную хрупкость можно убрать соответствующей механической обработкой, хитрые американцы в лаборатории Стэнфордского университета смогли получить образцы, совместившие твердость с вязкостью при комнатной температуре. Удалось также воспроизвести узор Дамаска. Что касается самих операций, то они совершенно аналогичны тем, что применялись в кузницах Востока.

Хотя самое раннее описание булатных клинков относится к 540 году, использовались они гораздо раньше, еще во времена Александра Македонского. Индия активно торговала дорогим сырьем, поставляя мастерам маленькие, размером с хоккейную шайбу, слитки («хлебцы») - так называемый «вуц». Географическое распространение булата в основном совпадает с путями распространения мусульманской религии. В древней Руси булат именовали словом «хоролуг»или «харалуг» (см. далее). С конца XV века в обиход вошло слово «булат» (персидское «пулад»). Например, такое наименование мы находим в грамоте князей Ивана Борисовича и Федора Борисовича Высоцких за 1504 год, где упоминается «сабля булатная гирейская».

Приготовлялся булат из двух компонентов - сырого железа и древесного угля в качестве поставщика углерода (гораздо лучше для этого подходит чистый графит, каковым пользовался в своих опытах П. П. Аносов). Однако сначала нужно было иметь это самое железо. Его получали обычным способом восстановления из железной руды посредством удаления кислорода в результате реакции все с тем же древесным углем. Руда и уголь перемешивались, и в толще этого слоя происходило горение. Дутье обеспечивалось с помощью кузнечных мехов, что поднимало температуру выше 1200 °С. В зависимости от количества угля конечным продуктом становилось либо губчатое железо, либо чугун с содержанием углерода свыше 4%. Соответственно, индусы получали вуц, или добавляя углерод к железу, или отнимая его излишек у чугуна. Второй способ невразумителен, тогда как первый вполне поддается научному обоснованию.

До того как загружать компоненты в тигель, губчатое железо проковывалось молотом. Этим добивались уплотнения металла и некоторой его очистки, так как удары молота «выколачивают» примеси, оставляя вполне добротный Fe.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: