Николай Ачкасов - Засекреченные войны. 1950-2000

- Название:Засекреченные войны. 1950-2000

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Полигон

- Год:2005

- ISBN:5-17-027932-9, 5-89173-241-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Ачкасов - Засекреченные войны. 1950-2000 краткое содержание

До недавнего времени вся ответственность за возникновение локальных войн и вооруженных конфликтов целиком возлагалась на «агрессивную природу империализма». По этой причине существовал негласный запрет на систематизацию и изучение опыта участия советских войск в такого рода кампаниях, проводимых после Второй мировой войны. Национальная военная школа оказалась замкнутой на исследовании классических войн прошлого. Однако без глубокого освоения исторического опыта, уроков локальных войн второй половины XX в. трудно осмыслить сущность тех явлений и процессов, которые происходят в мире в настоящее время. Данная книга в значительной степени устраняет этот пробел, подробно описывая все вооруженные конфликты, вспыхнувшие после 1945 г., в которых участвовали советские (российские) войска или военные специалисты.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся военной историей.

Засекреченные войны. 1950-2000 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Необходимо отметить, что все эти новшества «обкатывались» во всех (а не только в избранных) частях и подразделениях СКВО.

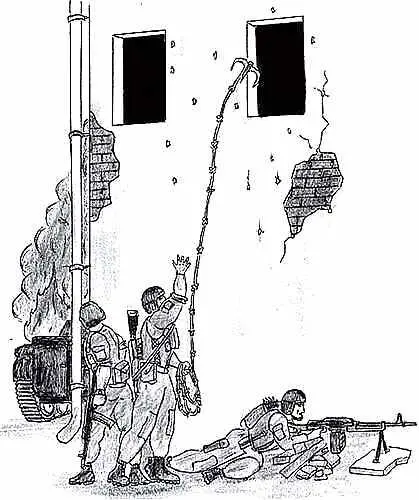

Особое внимание было уделено горной подготовке — впервые с 1992 г. был восстановлен и вновь стал действовать горный полигон, расположенный в районе Дарьяльского ущелья в долине реки Терек. В подготовке войск приняли участие высококвалифицированные альпинисты, причем не только армейские, но и из родственных, сопредельных структур — например, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Российского оборонно-спортивного технического общества и др. Во всех пунктах постоянной дислокации частей СКВО были созданы горные полосы препятствий, на которых тренировались «командированные» из «равнинных» военных округов (Московского, Ленинградского и др.).

На этот раз основная роль в воздушно-наземной операции отводилась авиации. Предварительно велась тщательная разведка авиационными средствами, разведывательными подразделениями спецназа, агентурной разведкой. Как следствие, более грамотно производился выбор средств поражения выявленных конкретных целей. Это позволило уменьшить разрушения гражданских объектов и количество жертв среди мирного населения.

По сравнению с предыдущей войной качественный состав авиационной группировки почти не изменился. Ударная авиация была представлена исключительно самолетами разработки ОКБ Сухого: фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25. Бомбардировщики Ту-22М было решено пока в бой не вводить. Радиотехническая, воздушная и фоторазведка велась самолетами МиГ-25РБ и Су-24МР. Для выполнения фото- и воздушной разведки привлекались самолеты Ан-30Б. Так же, как и во время прошлой чеченской военной кампании, к ведению тактической воздушной разведки был привлечен беспилотный разведывательный комплекс «Строй-П».

На первом этапе контртеррористической операции войска должны были освободить равнинные северные районы Чечни — Наурский, Шелковской, Надтеречный, все, что севернее реки Терек. Затем предстояло провести концентрическое сдавливание бандформирований со всех сторон (кроме юга) и оттеснить их в горы с одновременным перекрытием горных перевалов на российско-грузинской границе. На третьем этапе предполагалось провести операции по уничтожению остатков бандгрупп в горных районах, что должно было свести к минимуму риск нанесения ударов по мирным жителям.

В отличие от «первой Чечни» время на проведение того или иного этапа операции жестко не регламентировалось. Это позволяло командующим и другим командирам высокого ранга заниматься «военно-полевой дипломатией» — убеждать мирное население Чечни, что армия пришла не убивать и грабить, а лишь уничтожать бандитов. Для этого почти ежедневно проводились встречи с главами администраций селений, старейшинами, духовенством, простыми жителями.

Весь этот комплекс мер позволил «федералам» пройти равнинную часть Чечни, почти не встречая серьезного сопротивления боевиков. Большинство чеченцев устало от той жизни, которую уготовил им их президент А. Масхадов и его товарищи. Дети годами не учились в школах, пенсионеры не получали пенсий, процветало воровство, а большинство людей хотело нормальной жизни, скорейшего наступления мира и стабильности.

Уже 15 октября Указом Президента РФ было отменено существовавшее ранее положение о том, что призывники направляются в район боевых действий для участия в боевых операциях только добровольно и лишь после 12 месяцев службы.

Обе группировки одновременно и в целом успешно выполняли поставленные задачи, хотя группировка «Запад» (командующий В. Шаманов) чаще «рубила гордиев узел» силовым способом, Г. Трошев же (группировка «Восток») избегал «резких движений» и чаще прибегал к уговорам и переговорам. Отсюда и потери в группировках: к декабрю 1999-го у «Запада» они составили более 200 чел., в то время как восточная недосчиталась нескольких десятков солдат и офицеров.

В конце концов западная группировка завязла в боях и около двух недель выполняла задачу, которую восточная выполнила за несколько дней. Решением командующего ОГВ В. Казанцева части и подразделения «Востока» вынуждены были в сложившейся ситуации выйти в те районы и на те рубежи, которые первоначально планировались для «Запада». В октябре 1999 г. федеральные войска вышли на левый берег Терека.

В начале декабря, после открытого выступления муфтия Чечни А. Кадырова против ваххабитов и призыва к населению не подчиняться распоряжениям А. Масхадова, в руководстве бандформирований произошел настоящий раскол. Часть полевых командиров отказалась подчиняться Масхадову, Басаеву и Хаттабу, покинув со своими людьми позиции вдоль Терека и уведя их в горы. Это позволило изменить сценарий и переправить войска на другой берег Терека почти без остановки.

Первые действительно серьезные трудности начались на подступах к Гудермесу. Но использование тактики выдавливания боевиков при поддержке местных жителей позволяло нашим подразделениям не разрушать жилые дома в селениях и не подвергать мирное население опасности, а наносить точечные удары по скоплениям боевиков на дорогах и в лесных массивах.

В основном для нанесения точечных ударов по боевикам привлекалась авиация. Летный и технический состав старался выполнить поставленную задачу, несмотря на слабую подготовку. В значительной степени пока выручали летчики, прошедшие первую чеченскую кампанию, а некоторые даже Афганистан.

В 1998 г., по словам главкома ВВС РФ генерал-полковника А. Корнукова, средний налет на одного летчика составил 21 ч при планировавшихся 28 ч. [212] Считается, что средний налет у летчиков штурмовой авиации (20 ч) не является самым худшим в ВВС РФ. При этом научно обоснованная норма годового налета на одного летчика — не менее 80 ч.

Для сравнения: средний годовой налет летчика боевого самолета в странах НАТО составляет приблизительно 120–180 ч.

И все же экипажи летали, достаточно успешно решая поставленные перед ними задачи. Но все это происходило при полном отсутствии противодействия в воздухе и при крайне слабой системе ПВО противника, который пока массово не применял ПЗРК и скорострельные ствольные артиллерийские системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Грошев - Пламя войны [СИ]](/books/1063156/nikolaj-groshev-plamya-vojny-si.webp)