Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке

- Название:История русской живописи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02524—2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке краткое содержание

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году. Книга богато иллюстрирована.

Составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володарского

История русской живописи в XIX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем, здесь отчасти были виноваты и сами академические профессора. Десять лет назад они дали волю своему восторгу, когда появился Федотов, а теперь чрезвычайно поощрительно отнеслись к первым опытам в том же роде Перова, Мясоедова, Якоби, Корзухина, Петрова и Пукирева. Они все еще не подозревали, что жизненность в творчестве этих художников подводила мину под высокомерное и ненужное сооружение, коего они были недостаточно бдительными стражами. Рассеянность и неосторожность этих жрецов «высокого» искусства достигли даже таких пределов, что они пошли было навстречу робким сначала требованиям молодежи и не отказывались, вместо прежних героических и выспренних тем, задавать на второстепенных экзаменах более общие, более жизненные программы. Они опомнились только тогда, когда молодежь, ободренная их податливостью, донельзя смелая молодежь 60-х годов вдруг отказалась от последних компромиссов и объявила, что заданных определенных программ вообще не признает.

Это уже было неслыханным по дерзости делом. Если бы Академия согласилась уступить такому требованию, она подписала бы свой собственный смертный приговор, так как сущность всей академической системы ведь и заключалась всегда в подчинении художественного творчества чужой воле, чужому заданию. Ведь во все времена главной целью Академии было изготовление официальных художников, работающих на заказ. Академия поэтому поступила вполне логично, когда наотрез отказалась дольше поддаваться фантазиям молодежи и, повернув резко назад, задала в 1863 году программу на золотую медаль самого отъявленно-академического типа, с сюжетом из скандинавской мифологии. 9 ноября этого года, знаменательный в истории русского искусства день, все 13 конкурентов на золотую медаль (среди них Крамской, Корзухин, К. Маковский, Морозов, Дмитриев-Оренбургский и Лемох), не согласные с той программой и с программами вообще, отказались совершенно от принятия участия в конкурсе и покинули Академию. Это был великолепный скандал, мятеж в стенах самого чопорного казенного учреждения, маленькая революция, показавшаяся, однако, настолько значительной, что о ней было запрещено писать в газетах.

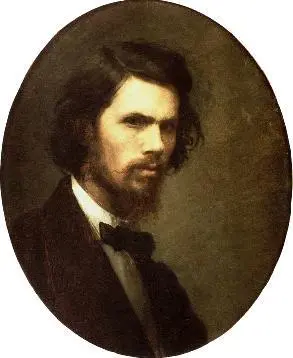

Крамской был душой всего дела. Этот умный, толковый и пылкий человек стоял по образованию (с трудом доставшемуся ему собственными усилиями) несравненно выше всей группы и поэтому приобрел в ней значение вожака. У него в квартире, при его непосредственном и главном участии, происходили все те подготовительные неистовые споры и разговоры. Там обсуждались политические события, нравственные и философские вопросы и, наконец, вся дальнейшая программа действий для русского художества. Под его руководством велась вся «интрига» против академического совета, им же устроена Артель художников, и при его деятельном участии учреждены Передвижные выставки. Крамской как художник не занимает особенно выдающегося положения в русской живописи, но как мыслитель, как человек, научивший своих собратьев и русское общество серьезно и с проникновенной любовью относиться к искусству, он заслужил вечную благодарность тех, кому оно дорого. Впрочем, эта серьезность Крамского была одновременно и слабым местом его деятельности. Во имя этой серьезности он и поддерживал всеми силами ложь направленного течения.

И. Н. Крамской. Автопортрет. 1874. ГТГ.

Очутившимся на свободе молодым людям стало жутко. Нигде, ни в ком они не встречали поддержки: не присяжные же меценаты, богатые люди, могли оценить их предерзостный, мятежнический, «опасный для общественного спокойствия» поступок? Утешением для них было лишь то, что этот поступок возвысил их в мнении передового общества и укрепил их собственное самосознание: он поднял их нравственное чувство настолько, что еще впоследствии Крамской называл эти дни «единственно честно и хорошо прожитыми во всей жизни». Оставался, впрочем, один выход из тяжелого материального положения. Нужно было только, раз сплотившись и дерзнув, уже более не распадаться, дерзать дальше и общими силами пробивать дорогу. Решено было основать совершенно в духе времени Артель художников, и решение это тотчас же было приведено в исполнение.

В сущности, это было учреждение дикое. Все были связаны, и никто не свободен. Артель не отказывалась и от наименее художественных подрядов. В основании ее находилось крайне непрактическое положение: самые горячие головы, самые нервные, мнительные и наименее уживчивые люди — художники — должны были, да еще с семьями, жить вместе, в одной квартире, чуть ли не заодно работать. Получался гнет, нажим, пожалуй, такой же несносный, как в Академии. Однако на первых годах артель имела благодетельное значение для этих беспомощных, бесприютных молодых людей. Она единственно могла обеспечить их материальное благосостояние и сплотить их воедино для общей борьбы. Притом в то время во имя идеи общественности можно было и не то еще перенести. Первые годы курьезная община, благодаря взаимным уступкам и внимательному друг к другу отношению, просуществовала даже довольно весело и дружно, наслаждаясь, после душных и смрадных каморок, светлым и просторным общим помещением, а также постоянными горячими беседами. Артель заслуживает сочувствия историка уже потому, что она была колыбелью общества передвижных выставок; из нее вылупилось знаменитое Товарищество, оказавшее, на первых по крайней мере порах, безусловно, благодетельное влияние на дальнейшее развитие русской живописной школы.

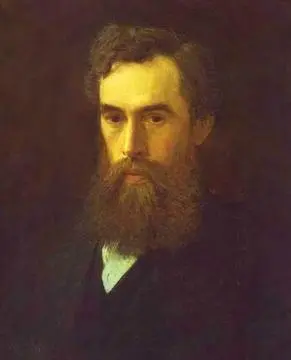

И. Н. Крамской. Портрет П. M. Третьякова. 1876. ГТГ.

Товарищество передвижных художественных выставок, утвержденное в 1870 году (инициаторами его были Мясоедов и Перов), оказалось несравненно более жизнеспособным, чем артель. Оно просуществовало до самых наших дней, сохраняя почти без изменения свой коренной характер, высоко держа знамя реалистического и «идейного» искусства, к которому и привилось у нас в конце концов наименование «передвижнического». Начиная с Перова и кончая Левитаном и Серовым, все выдающиеся представители здорового, основанного на изучении жизни искусства, а также все те, которые пытались в форме изображений действительности выразить свои нравственные и политические взгляды, все, кроме одного Верещагина, были передвижниками. Их дружное, неотступное от основных принципов реализма творчество приучило русскую публику «видеть жизнь» в искусстве, отличать в нем правду от лжи. Если при этом, благодаря тому же влиянию передвижнической проповеди, и проникало в наше общество немало вредных и нелепых взглядов, если и укрепилось чисто литературное отношение к искусству, то все же деятельность наших художественных «шестидесятников» и «семидесятников» навсегда останется весьма и весьма почтенной, хотя бы уже и потому, что она окончательно подточила основы академизма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: