Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке

- Название:История русской живописи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02524—2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке краткое содержание

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году. Книга богато иллюстрирована.

Составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володарского

История русской живописи в XIX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

II.

Первые шаги

Принято считать, что Петр Великий познакомил Россию с западным искусством, что при нем были посеяны первые семена художественного понимания в общеевропейском смысле и что уже в его время являются первые всходы новой русской школы живописи. Действительно, Петр с 10-х годов XVIII века, когда существеннейшее в государственном устроении им было уже сделано, стал вместо прежних своих блокгаузов {8} строить дворцы на немецкий лад, украшать их плафонами, стенной живописью, картинами; сам он не дичился больше художников, позволял им списывать свою «персону» и, таким образом, способствовал тому, что и у нас укоренился обычай оставлять потомкам свои изображения; наконец, послал нескольких молодых людей, проявивших кое-какие способности, за границу для обучения живописным и другим мастерствам и даже приблизил одного из них к себе, по возвращении его в Россию, назначив его гофмалером {9} ; вероятно также, он привел бы в исполнение свое намерение, вернее, проект первого ревнителя художеств Аврамова, основать Академию художеств {10} , если бы смерть не прервала его планов.

Но спрашивается: означают ли все эти факты, что Петр любил и понимал искусство так, как в то время понимали его в Европе, и является ли, в самом деле, он первым сеятелем самостоятельной русской школы? Вернее, что нет.

От Петра ускользнуло то, что в данное время являлось в Европе истинным, живым искусством. Если мы взглянем на художественные школы в Европе в начале XVIII века, то увидим странную картину какого-то душевного бесплодия и уныния. В Англии и Фландрии уже умерли последние преемники Ван Дейков и Тенирсов, на месте их укрепилось, под покровительством чужеземных государей, самое тупоумное и ходульное подражание болонцам; в Голландии доживала кое-как голландская школа, лишь слабо, робко, с каким-то ненужным педантизмом повторявшая заветы стариков, и то не лучших, теснимая сама новейшим классическим движением, которое было порождено злополучным Ван дер Верфом; в Испании — совершенная пустыня; в Италии — бездушные ловкачи, удивительное мастерство и полное отсутствие искусства; в Германии — слабые и смешные потуги угнаться за версальской помпой или жиденькое подражание голландцам. В одной лишь Франции, после того как толпа лебреновских птенцов вконец уморила французское общество тоской своих драпировочных, жестикулирующих и пестрых картин, снова ожили и выглянули на свет Божий полузамерзшие Музы, стыдливо переодетые в маскарадный наряд, и пошли робко, почти пугливо, следом за своим очаровательным запевалой — Ватто.

Этого-то явления Петр и не заметил; но если бы заметил, то вряд ли был бы способен оценить его как следует, а попробуй он перенести что-либо подобное к себе, наверное, ничего хорошего из этого бы не вышло. То, что так чудно пришлось по вкусу утонченным, усталым французам, с якобы детской беспечностью сбросившим железные фижмы и выбежавшим в широких и мягких халатах из прямолинейных, граненых садов на нежную травку, под тень шуршащих рощиц, то милое, но чуточку старческое ребячество, — не могло прийтись по вкусу полуазиатам, мечтавшим о грубых наслаждениях, о выпивке, о блеске, а вовсе не о таких «невинных» удовольствиях. Только что с громадным трудом их выдрессировали строить огромные палаты, ездить восьмеркой цугом в каретах, носить тяжелые парики, узкие башмаки и неудобные кафтаны, только что они уверовали, что в этом-то и заключается прелесть европейской культуры, а тут вдруг им объявили бы, что все это старо и что можно пойти запросто погулять в лес в халате и полежать на лужайке. Они бы не поверили: Ватто для них ничего не означал. Вся русская жизнь до Екатерины II и во многих отношениях и после нее представляет нам испуганное желание угодить европейским требованиям, не ударить лицом в грязь перед иностранцами. Все, самые даже блестящие, фантазии царей и царедворцев не подымались выше грубо понятого приличия, желания пустить пыль в глаза, перещеголять роскошью любой двор. Никто, разумеется, не понимал, ослепленный за границей мишурой официального блеска, что там, в этом недосягаемом Париже, c'est très reçu {11} — ходить такими расстегнутыми и развязными, как им самим от души хотелось.

Если бы Петр дожил до того, чтобы познакомиться в Голландии с Тростом или в Англии с Хогартом, то, наверное, его практический, богатый жизненной мудростью ум оценил бы эти полезные явления, он, может быть, постарался бы ввести нечто подобное в русскую жизнь, и у нас сотней лет раньше явился бы Федотов. Но Петр не дожил, а, разумеется, чопорной Анне и элегантной Елизавете не могли понравиться какие-то простонародные сценки, начиненные нравственной проповедью или самым грубым, мужицким юмором.

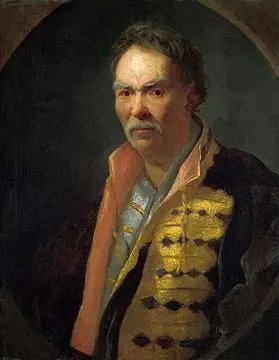

Впрочем, о русском искусстве петровского времени невозможно ничего сказать, кроме таких общих соображений, так как те сведения, которые имеются у нас о первых русских художниках, до крайности бессодержательны и сбивчивы, достоверных же произведений их почти что нет. Можно только для курьеза отметить, что судьба, сыгравшая вообще чересчур жестокую роль во всем последующем русском художестве, уже и к первым этим мастерам отнеслась очень сурово. Обоих пенсионеров Петра постигла грустная участь: Матвеев умер, не дожив до сорокалетнего возраста, Никитин в лучшую пору своей жизни был (при Анне) засажен в тюрьму, впоследствии бит кнутом и сослан. Если портрет неизвестного гетмана и портрет Петра I на смертном одре (приписываемый также Таннауэру), в музее Академии, действительно кисти Никитина, то можно только крайне пожалеть о такой печальной участи его, потому что он не уступает в мастерстве их живописи, сочном и густом колорите западным современным живописцам; но приписывание ему этих портретов ничем достоверным не подтверждено. Портрет Матвеева с женой — несомненно, работы этого художника (он завещан в Академию художеств его сыном) — свидетельствует о живом его отношении к делу; это — характерная вещь, врезывающаяся в память, слабо нарисованная, но недурная по зеленоватому колориту. Однако этого портрета мало для того, чтоб судить о таланте и значении Матвеева, картины же его в строгановской коллекции и в Музее Александра III не подымаются выше самой заурядной академической рутины.

И. Н. Никитин. Портрет напольного гетмана. 1720-е гг. ГРМ.

Нам известно еще несколько имен русских художников последующего времени: Аргунов, Антропов, Адольский, но из них никто, вплоть до Рокотова {12} , не является для нас ясным; почти все, что приписывается им, на самом деле едва ли их работы, а что достоверно их, то невысокого достоинства. Аргунов был заражен немецкой манерой живописи, писал в белесоватых тонах, с металлическим глянцем, гладко и сухо, но портреты его не лишены исторической прелести. Достоверные портреты Антропова в Синоде и его образа (совершенно испорченные) в Андреевском соборе в Киеве указывают на то, что он действительно мог выучить первого нашего большого мастера Левицкого приемам, как справляться с тканями, мебелью и отчасти даже лицом, но в то же время эти вещи обнаруживают чисто российскую наклонность к черноте, к желтому, оливковому тону, вполне объяснимую в художнике, обучавшемся у иконописного мастера. Преемственность старой иконописной школы, таким образом, нашла себе выражение в его творчестве (а через него и во всем последующем развитии русской живописи) далеко не в благополучном отношении. Кое-что от этой преемственности замечается даже у Левицкого, а пагубное влияние ее на наших столпов Академии — Лосенко, Угрюмова, Шебуева — было тем более могущественно, что они мало изучали светлую природу, будучи слишком заняты подражанием чернявым болонцам и римлянам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: