Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке

- Название:История русской живописи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02524—2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке краткое содержание

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году. Книга богато иллюстрирована.

Составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володарского

История русской живописи в XIX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И. И. Левитан. Март. 1895. ГТГ.

Иногда Левитан потому только считал свою картину неоконченной, что на ней было слишком много лишних подробностей, то есть именно за то, что нравилось бы публике. При этом следует отметить замечательную твердость Левитана в его отношении к публике. Далеко не обеспеченный материально (свои юные годы он провел буквально в голодовке и нищете), он не отступал ни на пядь от своих убеждений, предпочитая остаться со своим произведением на руках, нежели сделать малейший компромисс.

В этой безусловной самостоятельности, в цельном, всестороннем развитии его прекрасного таланта, в ясности его драгоценной художественной личности заключается огромное значение Левитана. Для русской живописи он сыграл ту же роль, как барбизонские пейзажисты или импрессионистские мастера 60 — 70-х годов для Франции. Он является самым ярким представителем простого, здорового реализма в противоположность направленской живописи передвижников.

И. И. Левитан. Над вечным покоем. 1894. ГТГ.

На его чистых, скромных и благородных картинах очищался вкус русских художников. Лучше всяких слов, независимо от всяких слов, да и раньше того, что вообще какие-либо слова были сказаны, Левитан своими картинами показал всю тщетность «содержательных» картин, всю прелесть «хорошей живописи», все очарование чисто живописной красоты. Такие слова, как «реализм», даже как-то оскорбляют в характеристике творчество Левитана, настолько далек был этот непосредственный, живой поэт от всякой предвзятой теории, от какого-либо зачисления в полк. В истории русской живописи, пожалуй, и не найти мастера, более независимого, более самобытного и самодовлеющего, нежели Левитан. Вот причина, почему, несмотря на долголетние связи дружбы и на всевозможные выгоды, его так тянуло уйти от своих первых товарищей — передвижников; вот почему он и примкнул к кучке молодых художников, провозгласивших своим основным и единственным принципом полную свободу художественной личности. Можно сказать, что душевная борьба, вызванная этим разрывом с прошлым, сильно отозвалась на необычайно впечатлительном художнике и была одной из причин, окончательно подточивших уже расшатанное здоровье Левитана.

XXXVI.

В. А. Серов, К. А. Коровин

Рядом с Левитаном самым замечательным по величине таланта и по цельности своей художественной личности среди современных «чистых», непосредственных реалистов представляется Валентин Серов.

Первые шаги в искусстве Серов сделал под руководством Репина и целых десять лет был одним из деятельнейших участников передвижных выставок. Таким образом, Серов является как бы плотью от плоти реальной школы 70-х годов, «стасовской» школы, и, однако же, стасовского, передвижнического в нем никогда не было ни на йоту. Мальчиком он несколько лет прожил в Париже и Мюнхене, в такую эпоху, когда западный натурализм только что достиг зенита и находился в полной силе. Но к юному, уже тогда сосредоточенному, независимому Серову не привились грубо натуралистические тенденции, они не сбили его с толку, и он остался вполне самим собой, страстно влюбленным в природу, ненавидящим в искусстве все притянутое, все подстроенное, все подчеркнутое. Серов когда-то был убежденным реалистом, то есть ему казалось, что нельзя сделать ничего хорошего, если не сделать так именно, как оно в природе; однако он был убежденным реалистом точно так же, как и старые голландцы, — не в силу каких-либо теорий, а непосредственно, вследствие своей большой любви к правде, к природе, к красоте природы.

Замечательно, что и самые первые серовские картины в отличие от репинских уже красивы . Уже в них с изумительной непринужденностью разрешены чудесные аккорды, уже в них выразилось стремление к гармоничности целого. Никогда Серов не пытался рассказывать, пояснять, забавлять. Он не стыдился своего призвания живописца; он не порывался к более «полезной» деятельности, а весь отдался разрешению чисто живописных задач, зато и достиг в этом направлении полного успеха. Можно положительно сказать, что то, что мог дать и чего не дал Репин, обладающий не меньшим чисто живописным даром, но всю свою жизнь сбивавшимся с толку, то самое дал Серов, являющийся рядом с Левитаном самым красивым и даже самым поэтичным художником конца XIX века.

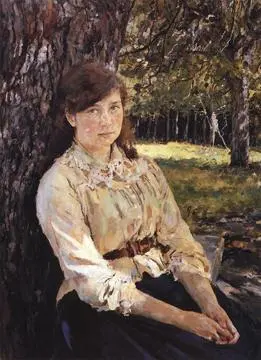

В. А. Серов. Девушка, освещенная солнцем. 1888. ГТГ.

Нет ничего труднее, как говорить о таких художниках, каковы Левитан и Серов. Описывать словами прелесть их живописи невозможно. Красочные созвучия еще менее, нежели музыкальные, поддаются описанию и определению. Впечатление от серовских картин чисто живописного и, пожалуй, именно музыкального свойства, недаром он сын двух даровитых музыкантов и сам чутко понимает музыку. Искусство Серова вовсе ничего не имеет в себе литературного, описательного . Его основные черты: простота и непосредственность. В Серове нет даже каких-либо нарочитых намерений, хотя бы чисто красочного, живописного характера. Нельзя поэтому описать ни его гамму красок, ни его колористическую систему. Если поискать в старом искусстве художников, однородных с Серовым, то не придется останавливаться на Рембрандте, на Тициане и тому подобных субъективистах, создавших себе вполне определенную красочную систему, а невольно придут на ум (tote proportion gardee) Халc или Веласкес, их отнюдь не предвзятое отношение к видимому миру, их объективный взгляд на жизнь, их увлечение одной красочной действительностью. Картины Серова удивительно красивы по краскам, не будучи написаны «в красивом тоне».

В. А. Серов. Дети. 1899. ГРМ.

Подобно Цорну, отчасти Сардженту, Даньяну, Лейблю, Либерману, Серов представляет всей своей ясностью, всей своей безграничной любовью к простоте, всем своим отвращением к какой-либо формуле самый разительный контраст «живописным кухмистерам»: Ленбаху, Бодри, Констану и т. п. художникам, выросшим на подражании старым мастерам, почти на плагиате. На картинах Серова все ясно, светло и по тому сáмому хорошо, красиво. Нет ни соуса, ни дымки; его произведения не напоминают вкусных пряников или превосходно приготовленных блюд, но действуют как прекрасная, чистая, ключевая вода. После целого века блуждания по археологии и истории, после долгого рабства в плену у «передового» войска и после всех грустных обстоятельств, не давших живописи XIX века вырасти и развиться нормальным образом, искусство Серова и ему подобных художников является как бы давно желанным выздоровлением, как бы ясным, освежающим утром, сменившим душную грозовую ночь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: