Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке

- Название:История русской живописи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02524—2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке краткое содержание

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году. Книга богато иллюстрирована.

Составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володарского

История русской живописи в XIX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди тех, которые занялись возрождением красоты в жизни, на первом месте и по времени, и по заслугам стоит В. Васнецов. Васнецов дорог для людей нашего поколения не своими сказочными картинами, тем менее своей религиозной живописью. Он, правда, подал ими сигнал новому движению, и в этом его большое значение, но он не сказал в них живых и вечных слов. Дорог для нас В. Васнецов тем, что он первым из художников снова обратился к украшению жизни, тем именно, за что некоторые его винили в 80-х годах, утверждая, что он «разменивает свой талант». Васнецов заслуживает наше полное сочувствие именно за то, что он «разменялся», что из замкнутой касты передвижнических живописцев он вышел в самую жизнь и положил свой талант, свои богатые душевные и умственные силы на воссоздание красоты жизни. При этом Васнецов, безумно влюбленный в русское прошлое, верный поклонник «Москвы», окончательно порвал с Западом и пожелал вернуться к первоисточникам, убежденный в том, что русскому нужна только русская красота, что только окруженный этими формами красоты русский человек может себя чувствовать хорошо.

Главная заслуга Васнецова в том, что он уничтожил ужасные предрассудки, сковывавшие мнение нашего общества, и в частности наших художников, относительно древнерусского декоративного искусства. Он подорвал покровительственное, порожденное Академией отношение к «варварскому русскому стилю». Только с тех пор, как Васнецов дал свои спокойные, прекрасные образчики, стало ясно, как далеки были от истинно русской красоты сухие академические пародии, а также вся превозносимая Стасовым абракадабра «петушиного стиля», изобретенного Гартманом и Ропетом и развитого до последних пределов безобразия их слабосильными подражателями вроде Богомолова, Шервуда и Парланда. Чудовищная пестрота, нарочитая тяжеловесность и нелепость их произведений ничего не имеют общего с высоким, благородно спокойным, монументальным, а подчас уютным и затейливым творчеством тех древнерусских людей, которые создали мощные стены Кремля, дивные соборы Ярославля и Владимира и такую массу всевозможных, поразительных по мысли и изяществу, предметов.

Виктор Васнецов угадал их вкусы, вник в их понимание прекрасного и сумел дать всевозможные образчики совершенно в духе этих старорусских людей. Среди подобных его произведений не столько хороша всевозможная мебель, зачастую неудобная и неудачная в конструктивном отношении (хотя и в ней есть много достоинств), сколько его разные декоративные наброски, его узоры во Владимирском соборе, больше же всего, пожалуй, постановка «Снегурочки» (исполненная для С. И. Мамонтова), дышащая непосредственной простотой и свежестью народного эпоса и прекрасная по своей народно-русской фантастике. Только человек, беззаветно влюбленный в родную старину, глубоко понимающий ее особенную, своеобразную прелесть, мог снова открыть закон древнерусской красоты, отбросив в сторону все затеи и коверканья поверхностных националистов и легкомысленных представителей академического эклектизма.

Главная прелесть декоративных работ Васнецова — в их красочном эффекте. Он сам так непосредственно и просто увлекался чисто русскими сочетаниями и оттенками сочных, полных и непременно спокойных красок, в которых исполнены старорусские декоративные работы, что в своих произведениях он, человек конца XIX века, совершенно естественно, без малейшей натяжки сумел передать эти сочетания и оттенки, излюбленные людьми, жившими 200 лет назад и имевшими так мало общего с нашей культурой. В этой «несовременности», впрочем, и недостаток Васнецова. Он имеет слишком мало связей с современной Россией. Он весь — Москва, он весь — Византия. Его начинания почтенны и прекрасны, они открыли на многое глаза молодым художникам, но сами по себе вряд ли могут они преобразовать и украсить нашу уже в слишком значительной степени «озападнившуюся» жизнь [91].

Все остальные художники, пошедшие по той же дороге, как Васнецов, появились так сразу и одновременно, что трудно установить преемственность их друг от друга. Пожалуй, и бесполезно искать эту преемственность, так как здесь не было моды , подражания, но одно общее увлечение, один общий восторг, всеобщее пробуждение и искание: одновременно, заодно, дружно и ровно. Единственно Васнецов да еще Суриков стоят как-то обособленными в начале, другие все шли после них, но не в хвосте за ними, увлекаясь вполне самостоятельно тем же, чем увлекались они, вызванные к деятельности теми же причинами, которые действовали и на образование этих художников.

Здесь на первом и самом почетном месте стоит безвременно погибшая Елена Поленова, не только как творец, но и как вдохновительница, как устроительница, вечно пребывавшая в хлопотах, вечно искавшая новых людей, новых сил, неотступного движения вперед. Сама Е. Поленова была глубоко художественной натурой, всю свою жизнь старалась проникнуть в самые тайны собственной души, надеясь найти там разгадку основ искусства. В этом искании она прошла все стадии творчества, начав с реализма и перейдя затем к истории и к отысканию древних, но все еще живучих форм. Благодаря этому изучению она поняла суть и прелесть русской красоты, но отделалась затем и от этого последнего налета археологического педантизма и принялась наконец за выражение собственных идеалов. Долгое время старалась она усвоить себе чисто русское, держащееся еще в народе понимание красоты, но когда она почувствовала, что достаточно прониклась им, то отложила и эту последнюю указку и совершенно отдалась свободному творчеству. При этом главным вдохновением ее фантазии была народная сказка и милая родная природа.

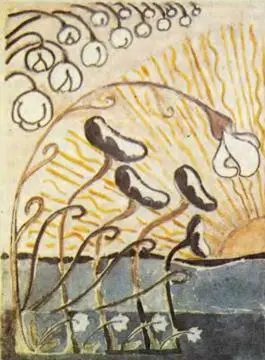

Е. Д. Поленова. Эскиз орнамента. 1880-е гг. ГТГ.

Е. Д. Поленова. Эскиз орнамента. 1880-е гг. ГТГ.

Все эти искания не имели ничего общего с обычными дамскими увлечениями, а носили серьезный, основательный характер и поэтому дали вполне положительные результаты. Благодаря стараниям Поленовой был основан в Петербурге майоличный класс при Обществе поощрения художеств, в Абрамцеве у Мамонтова устроилась великолепная столярная мастерская, поставляющая теперь свою любопытную и своеобразную мебель (отчасти исполненную по рисункам Поленовой) на всю Россию, там же был учрежден гончарный завод, изделия которого имеют теперь повсеместный успех; наконец, ее же стараниями при содействии М. Ф. Якунчиковой и даровитой г-жи Давыдовой устроена мастерская женских рукоделий, занимающаяся преимущественно вышивками. Для этих вышивок Поленова сделала целый ряд рисунков, в которых как раз ярче всего сказался ее редкий и изумительный декоративный дар. Сама художница рассказывала, что эти рисунки являлись ей обыкновенно во сне. Действительно, по своей своеобразной, странной, прекрасной пестроте и своей успокаивающей гармонии они очень напоминают восхитительные, безумные, радостные, раскидистые, гибкие, то яркие, то тусклые калейдоскопы, которые громоздятся и рассыпаются в сладостной истоме горячки. Поленова скончалась от болезни мозга, и эта болезненность с полной очевидностью отразилась в ее последних произведениях, в особенности в этих ковровых композициях. Надо, впрочем, прибавить, что эти создания Поленовой не производят впечатления отвратительного бреда, но исполнены удивительной гармонии, которая намеками и полусловами толкует о чем-то сладком и приятном, чего не в силах выразить яркие или определенные живописные формы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: