Владимир Соловьев - Древние славяне. Таинственные и увлекательные истории о славянском мире. I-X века

- Название:Древние славяне. Таинственные и увлекательные истории о славянском мире. I-X века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02917-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соловьев - Древние славяне. Таинственные и увлекательные истории о славянском мире. I-X века краткое содержание

При чтении этой книги далекое прошлое славянских народов оказывается вдруг неожиданно близким. Те далекие века почему-то вовсе не кажутся глубокой древностью. Может быть, это оттого, что многое в раннесредневековой истории восточных, западных и южных славян отложилось в легендах и преданиях, сказках и былинах, уже хорошо знакомых читателю, особенно юному.

Где и когда было первое упоминание о славянах? Что общего между мифом о Гиперборее и чудо-островом Буяном? Кем на самом деле является Баба-яга? Кто из князей восточных славян вымышленный, а кто настоящий? Почему иностранные очевидцы считали славян дикими и темными?

Древние славяне. Таинственные и увлекательные истории о славянском мире. I-X века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рядом с нежным пастушеским повествованием, о котором шла речь выше, только что приведенный взгляд на вещи покажется суровой прозой со слишком прагматической развязкой. Настаивать на реальности этой версии бессмысленно, так как доказательства отсутствуют, но в целом такая история скорее представляется правдоподобной, чем невероятной.

Секрет молодости

(У язычника Игоря, как, впрочем, и у Рюрика с Олегом, была не одна жена. Но поскольку среди других он особо выделял Ольгу, именно она стала вдовствующей княгиней и регентшей при сыне Святославе. Последний, если исходить из летописи, был рожден престарелыми родителями, которым впору быть ему бабушкой и дедушкой, а не матерью и отцом. Но, очевидно, здесь один из тех случаев, когда даты указаны в источниках весьма произвольно и носят чисто условный характер. Скорее всего, Святослав был произведен на свет год или два спустя после брака Игоря и Ольги, а не в 942-м, то есть незадолго перед тем, как стать великим князем.

Одно тянет за собой другое, исключая опеку матери над сыном в период его малолетства. Напрашивается предположение, что Ольга еще при жизни мужа (в моменты, когда он отсутствовал) часто выполняла роль правительницы, а в дальнейшем при номинальном княжении Святослава, занятого бесконечными войнами и походами, продолжала реально вершить дела на Руси.

Если же регентство Ольги действительно приходится на детские и отроческие годы Святослава, значит, он и впрямь феноменально позднее дитя, что крайне сомнительно.

Из смерти мужа вдовствующая княгиня извлекает поучительный урок. Отныне, отправляясь в полюдье и определяя размеры дани с подвластных племен, она уже избегала произвола, строго соблюдала меру, устанавливала твердый, фиксированный объем всего того, что поступало с мест в Киев.

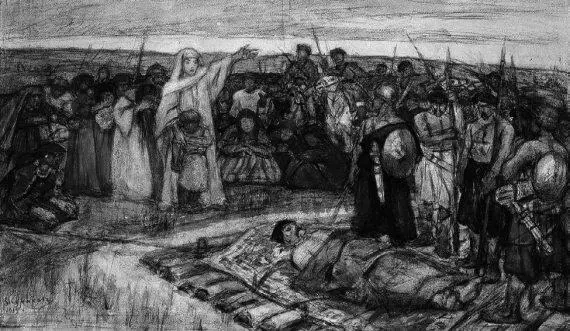

В. Суриков. Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря. Эскиз неосуществленной картины. 1915. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Она позаботилась о такой структуре власти и по вертикали, и по горизонтали, которая оказалась живучей и эффективной, представляя собой оптимальный порядок соподчинения и взаимоотношений центра и подлежащих обложению (натуральным поборам) земель, и позволяла держать под своим владычеством многие восточнославянские племена.

Однако, уже приступив к реформаторству, Ольга долго, страшно и изощренно жестоко мстила древлянам за смерть Игоря. Она не успокоилась, пока в несколько приемов не извела всех погубителей ее мужа. Княгиня умело усыпляла бдительность своих врагов и всякий раз изобретательно расправлялась с ними: одних по ее приказу живьем закопали в землю («И повелела, – повествует летописец, – засыпать их живыми; и засыпали их»); другие сгорели, запертые в бане; третьи замертво полегли, зарубленные Ольгиными дружинниками во время поминального пира по Игорю. («И иссекли их пять тысяч», – сообщает Повесть временных лет.) Летописец упоминает и об открытом сражении с древлянами, в котором они были разбиты и в котором, между прочим, участвует малолетний Святослав. Приведен даже эпизод, как мальчик тщетно пытается метнуть в сторону неприятеля копье, но ему недостает на это сил. Если принять названный факт как исторически реальный, а не выдуманный, опять-таки придется найти объяснение тому, что Ольга, будучи уже в далеко не репродуктивном для женщины возрасте, все же смогла столь поздно родить.

Заключительный акт праведной мести княгини за мужа сводится к тому, что, пустившись на новую хитрость, она вызвала пожар в древлянской столице Искоростене, и город сгорел дотла.

По языческим меркам жестокость Ольги при мести не воспринималась как избыточная и была вполне мотивированной. Вот если бы она кроваво не отомстила за смерть мужа, тогда бы нарушила укоренившийся языческий обычай и поставила под удар и себя, и весь свой род, поскольку людская молва осудила бы Ольгу и она покрыла бы себя позором и бесчестьем.

Расправа над древлянами навела страх на другие подвластные Киеву племена. Когда Ольга во время очередного полюдья объезжала свои владения, дань поступала бесперебойно и в полном объеме.

Летописные памятники предельно скупы на информацию и счастливо избавлены от психологических завитушек, которые появляются в авторских сочинениях с XVII века и после, однако описания крещения Ольги в Константинополе в 957 году (согласно большинству источников, это произошло именно тогда) и цветисты, и многословны, языком изложения очень напоминая так называемое плетение словес – стиль, популярный в Московской Руси в XV столетии.

Наверное, заметный пафос той части Повести временных лет, которая рассказывает, как приняла Ольга святое крещение, прежде всего объясняется значимостью этого события в глазах летописцев и самого Нестора как составителя свода. Ведь Ольга первой из правящей княжеской династии осознанно сделала свой выбор и решила покреститься, что было важно уже само по себе. Кроме того, она отказалась стать христианкой у себя в Киеве, а отправилась прямо в Царьград. По-видимому, камерный формат обряда ее никак не устраивал – ей надо было привлечь внимание к своему шагу на международном уровне, показать, что языческая Русь вступает на качественно новый этап своего развития.

В Византии намерение Ольги креститься в православную веру нашло полное понимание и поддержку, так как это отвечало политическим интересам империи, предоставляло возможность в нужном направлении оказывать влияние на Русь, тем более что сфера церковных контактов на почве общей веры давно стала для Константинополя привычным полем, на котором он добивался подчас больше, чем с помощью официальной дипломатии.

Возможно, Ольгу принимали в Царьграде и не по высшему чину, как это вытекает из Повести временных лет, но, безусловно, в ее случае придворный церемониал был соблюден, протокол, предусмотренный при визите высоких иностранных гостей, выдержан, подобающие почести и знаки внимания оказаны и возданы.

Смущает только, что в летописном изложении Ольга, уже пожилая женщина, произвела и разумом, и красотой столь сильное и неизгладимое впечатление на императора Константина Багрянородного, что вскружила ему голову и он отпустил ей довольно недвусмысленный комплимент: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Если это было не завуалированное предложение руки и сердца, то признанием в чувствах, которыми он к ней воспылал.

В ответ на эти галантные слова Ольга будто бы ответила: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, иначе не крещусь».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: