Владимир Соловьев - Русские на чужбине. Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества X–XX вв.

- Название:Русские на чужбине. Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества X–XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02653-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соловьев - Русские на чужбине. Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества X–XX вв. краткое содержание

Почему Константинополь препятствовал возникновению русского поселения купцов? Почему королева Франции Анна Ярославна подписывала документы кириллицей? Почему боязнь заграницы, привычка ругать и осуждать все иноземное уживались на Руси со стойким интересом к заморским государствам? Почему Франция в XIX веке приняла наиболее заманчивый собирательный образ зарубежья, где найдется место всякому русскому человеку? Почему Константинополь-Стамбул стал перекрестком культур? Доктор исторических наук и профессор Владимир Соловьев откроет вам неизвестные страницы истории русского присутствия за рубежом. Книга будет интересна всем – от мала до велика.

Русские на чужбине. Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества X–XX вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, этих несчастных можно понять. Они боялись насильственного возвращения на родину и сурового наказания (каторга), которое их ждет. Рассказывая о себе, они путались, сочиняли небылицы, как мнимый француз Ганц-Рус, поселившийся недалеко от Кейптауна и торговавший всем понемногу из съестного – от огородной зелени и картофеля до фруктов, изюма и птицы. Потом выяснилось, что он никакой не Ганц-Рус, а уроженец Нижнего Новгорода Иван Сезиомов. Правда, больше он откровенничать не стал, не без оснований опасаясь за свою судьбу.

Похожий случай приводит в книге «Фрегат «Паллада» писатель И.А. Гончаров, побывавший на мысе Доброй Надежды в 1853 году. Он упоминает о неком старике, который сам подошел к сошедшим с корабля на берег офицерам и заговорил по-русски. Неизвестный оказался крестьянином Орловской губернии. Из его рассказа выходило, что в 1814 году он был захвачен в плен французами, потом на их стороне сражался с англичанами при Ватерлоо, попал в плен уже к ним, а затем был завезен в Капскую колонию.

Скорее всего, как и Сезиомов, этот человек дезертировал из армии и нашел пристанище на краю света. Возраст позволял ему не опасаться, что его схватят и в кандалах доставят в Россию. Но то, что он сообщил о себе, плохо согласуется с историческими фактами и очень похоже на вымысел.

Обычное явление

Приходит время, когда русские научные экспедиции в Африку становятся явлением вполне обычным. Они организуются прежде всего Императорской академией наук, а также по линии Русского географического общества, и охватывают весь Черный континент. Однако как преобладающее долго удерживают североафриканское направление. Так, автор трудов по систематике растений и животных, палеонтолог, геолог и минералог Эдвард Эйхвальд путешествует в 1847 году по Алжиру, проводя там фронтальные исследования природы, горных систем, рельефа местности. За этим ученым-естествоиспытателем в Алжир следуют другие: А.А. Штраух (1862), А.И. Макшеев (1868), А.Н. Куропаткин (1874).

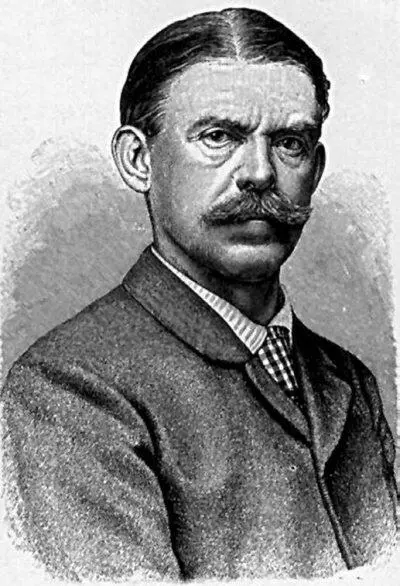

Фрегат «Паллада»

Египет, Алжир и Тунис занимают приоритетное место в маршрутах русских географических экспедиций конца 70-х – первой половины 80-х годов

XIX века, предпринятых П.А. Чихачевым и А.В. Елисеевым. Последний продолжил полевые исследования в начале 90-х годов в Судане, но в Ливийской пустыне он и его спутники подверглись нападению грабителей и были обобраны до нитки.

Из целого ряда других российских ученых-африканистов второй половины XIX столетия наиболее известны трое: Георг Швейнфурт, Стефан Шольц-Рогозинский и Василий Юнкер. Их труды получили не только общеевропейское, но и всемирное признание. Первый исследовал районы Центральной Африки, второй и третий углубились в экваториальную часть материка.

Швейнфурт был первым подданным Российской империи, который в 1870 году побывал в Конго – тогда бельгийской части Центральной Африки. Этот уроженец Риги по образованию, интересам и достигнутым научным результатам в равной степени совместил в себе квалификацию ученого-естествоиспытателя, географа и ботаника. Наряду с ним и после него в бельгийских владениях в Африке в третьей четверти XIX столетия и вплоть до Первой мировой войны нашли себе профессиональное применение не менее ста россиян: специалисты, путешественники, предприниматели, но в основном люди науки.

В те же годы географическое и археологическое изучение Северной Африки проводили М.И. Венюков (он побывал также на Восточном побережье), Д.А. Драницын и десятки других ученых из России.

Высокий авторитет и репутация представителей русской науки способствовали тому, что к правительству России за помощью в решении многих практических вопросов, связанных с почвоведением, геологией, геодезией, а также с конкретными инженерно-техническими нуждами, обращаются власти африканских стран. Например, еще в середине XIX века по приглашению египетского паши Мухаммеда Али для поиска месторождений золота в Восточном Судане в Африку прибывает русская экспедиция во главе с геологом Е.П. Ковалевским. В результате не только были открыты содержащие драгоценный металл россыпи, но и запущена золотопромывальная фабрика.

Георг Швейнфурт был первым подданным Российской империи, который в 1870 г. побывал в Конго – тогда бельгийской части Центральной Африки

Именно русских специалистов предпочитают другим иностранцам императоры Эфиопии. Известно, что в 1896 году во время итало-эфиопской войны военным советником царя царей становится русский офицер Николай Леонтьев, а год спустя следует его назначение генерал-губернатором экваториальных провинций. Тогда же по просьбе негуса (сокращенный титул императора) Россия отправляет в Эфиопию санитарный отряд. Параллельно группа географов под руководством Л.К. Артамонова осуществила маршрутную съемку от Аддис-Абебы до бассейна реки Джубы. Практика русских географических экспедиций в Эфиопии (под началом Н.Н. Курманова и др.) нашла продолжение и в начале следующего века.

Открытие в православной Абиссинии Императорской российской миссии заметно активизировало контакты и союзнические отношения между обеими странами. При негусе Менелике II в его ближний круг входили двое русских: исследователь Африки Александр Булатович и врач Александр Кохановский.

Страсть к путешествиям занесла в 1880 году в Африку начинающего художника из Курска Александра Чикина. Он не только неутомимо изображал то, что произвело на него наиболее сильное впечатление на Африканском континенте, чертил карту своего маршрута (она уцелела), но и вел дневник, куда заносил все, на его взгляд, мало-мальски важное и интересное. Эти путевые заметки (большая, густо исписанная общая тетрадь) сохранились, а вот от огромного количества рисунков осталось лишь несколько. Они выразительны, выполнены с настроением и стремлением к предельной точности деталей. Если когда-нибудь будут обнаружены и пропавшие остальные, их ценность как географического источника информации не вызывает сомнения.

«Африканский дневник» и африканские стихи (вошли в сборники «Шатер» и «Колчан») Николая Гумилева – яркое напоминание о неоднократном (в период с 1908 по 1913) пребывании поэта на Черном континенте. Он не только путешествовал и охотился, но и участвовал в научных экспедициях, интересовался местным фольклором, бытом, искусством, собрал и привез в Россию богатый антропологический и этнографический материал, который передал для пополнения коллекции петербургской Кунсткамеры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: