Георгий Зуев - Там, где Крюков канал...

- Название:Там, где Крюков канал...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03548-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Зуев - Там, где Крюков канал... краткое содержание

Крюков канал – один из самых первых, проложенных в XVIII веке по распоряжению Петра I. Именно канал предопределил облик заповедной части города под названием Коломна. В ее домах обитали известные писатели, поэты, артисты и художники, государственные деятели и прославленные военачальники. Здесь переплелись судьбы первых создателей российского флота, поэтов, писателей, композиторов. Следуя за ярким и образным повествованием, мы узнаем смешные и печальные истории обычных домов, Мариинского театра, Литовского замка, Театральной площади, Никольского рынка, Богоявленского Морского собора.

Книга будет интересна всем, кто интересуется архитектурой, историей театра, музыки, литературы и, конечно же, Петербурга.

Там, где Крюков канал... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Единство архитектурного решения зданий на Крюковом канале говорит о том, что в основу их проектов был положен общий «образцовый» принцип.

Архитектор Доменико Трезини – швейцарец, приглашенный Петром I в Россию, разработал чертежи типовых домов – отдельно для «именитых», «зажиточных» и «подлых» людей. Дома впервые смотрели окнами не во двор, а на улицу, в полном соответствии с царским указом: «По улицам застраивать строением, а не заборами».

Местность, по которой проложили русло Крюкова канала, одна из самых низменных в городе. После дождей здесь обычно подолгу стояли огромные лужи. Отведенные для заселения земельные участки вначале осваивались медленно и весьма неохотно. По словам Владимира Михневича, автора справочника «Петербург весь на ладони», изданного в столице в 1847 году, набережные Крюкова канала, не замощенные камнем при Петре Великом, «выглядели так, что в дурную погоду не было по ним ни проходу, ни проезду…».

В «Описании столичного города Санкт-Петербурга», относящемся к концу первой половины XVIII века, отмечалось, что первые здания на набережных Крюкова канала и на территории, примыкавшей к ним, строят главным образом из дерева, благо лес под рукой. В описании говорилось, что «дома все деревянные, из положенных друг на друга бревен, которые внутри отесаны, но снаружи нет. Крыши покрыты тонкой еловой щепой или же досками (длиною 10–12 футов), уложенными друг около друга и закрепленными поперечными рейками. Кто хочет лучше защититься от дождя, укладывают под доски большие куски березовой коры… Другие покрывают крыши поверх щепы четырехугольными кусками дерна. Пока он свеж, похоже, что на крыше зеленый луг, который все же достаточно сух». Стены некоторых жилых домов по моде того времени раскрашивались «под кирпич».

Лишь немногие из первых жителей этой части города строили «каркасные» дома, крытые черепицей.

П. М. Еропкин

После страшных, опустошительных пожаров конца первой половины XVIII века Комиссии о Санкт-Петербургском строении, возглавляемой архитектором П. М. Еропкиным, специально учрежденной, чтобы решать, «како быть строению, как по улицам, так и во дворах… и учинить тому строению… особливо твердый план и чертеж, дабы всяк впредь по тому надежно строить и поступать мог», поручено осмотреть во всех дворах деревянные строения и в случае тесноты и опасности распространения пожара назначить их «в сломку».

Один из членов Комиссии – архитектор М. Г. Земцов – разработал несколько вариантов типовых («образцовых») жилых одноэтажных строений «на погребах». Теперь при отведении Комиссией участка владелец обязан был предоставить для утверждения детальный план здания и его фасада. После же утверждения проекта будущий владелец дома давал подписку о том, что «на том месте оное наличное каменное строение строить со всякою крепостью и предостойностью и погреба делать со сводами и у тех погребов главные наружные двери железные, и у палат рундуки и лестницы каменные, и то строение закладывать и производить под присмотром и показанием архитектора Земцова, а сверх тех апробированных плана и фасада лишнего строения и на дворе служб… не строить под опасением штрафа». Подобные требования не только предусматривали обеспечение противопожарной безопасности, но и способствовали «регулярству» нового здания.

К. П. Беггров. Крюков канал возле Никольского рынка и Богоявленского Морского собора. Литография по рисунку К. Ф. Сабата. 1823 г.

В конце первой – начале второй половины XVIII века на набережных Крюкова канала, как, впрочем, и в других частях Санкт-Петербурга, началось широкое строительство каменных зданий.

Императрица Елизавета Петровна, возведенная на престол гвардией, особым указом Сенату предписала «между Мойкою и Фонтанкою строить каменные строения – деревянному не быть!»

Одновременно на берегу Крюкова канала, на месте Морского полкового двора, поставили пятиглавый собор с колокольней, назвав его Никольским, в честь Св. Николая – покровителя всех рыбаков и мореходов.

Облик набережных Крюкова канала менялся на глазах. Деревянные дома уступали место каменным строениям, сначала двухэтажным, а значительно позже и доходным домам, тянувшим ввысь свои коммерческие этажи «под жильцов».

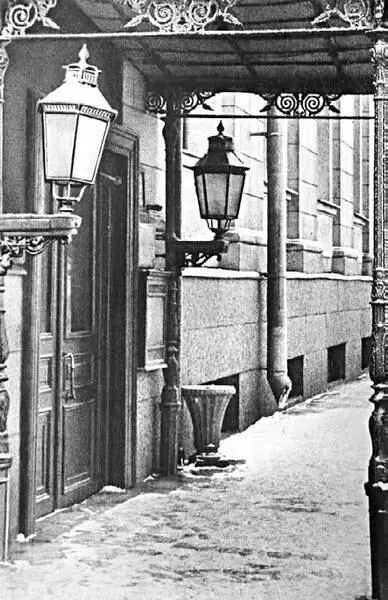

Парадный подъезд старого петербургского дома. 1900 г.

По воспоминаниям современников, набережные в конце XIX – начале XX веков славились своей ухоженностью и порядком. Весь жилой фонд находился тогда в частных руках и по одной этой причине содержался в идеальном состоянии. За его благополучием рачительно следили домовладельцы, управляющие домами, дворники и швейцары. Здания были всегда добротно выкрашены, большинство парадных подъездов оборудовалось навесными козырьками от дождя. По краю тротуара устанавливались ряды каменных или металлических тумб, чтобы прохожие не пострадали от случайно заехавших туда телег и экипажей. Подъезды и парадные двери жилых и присутственных зданий содержались в идеальной чистоте. Их регулярно прибирали и полировали. Начищенные до блеска медные и бронзовые дверные ручки ослепительно сияли на солнце. Большинство парадных дверей изготовлялось из ценных пород дерева, но предпочтение отдавалось красному. У парадного входа богатых домов и государственных учреждений всегда стоял представительный швейцар. Швейцары нанимались в основном из заслуженных дворников, которые были пообходительней, состарились на службе и не могли уже выполнять тяжелую физическую работу. При найме швейцара хозяин дома или его управляющий обращали внимание на благообразность внешности, учтивость и поведение претендента на это довольно престижное место. Хозяин выдавал им форменное обмундирование – ливрею и фуражку с золотым позументом. Швейцары старались как можно лучше обслужить жильцов или чиновников учреждений и офисов. Они оказывали им всевозможные услуги, а при приходе в дом незнакомых людей обязательно спрашивали, к кому они идут.

Подъезд столичного особняка. Фото К. Буллы. 1905 г.

Располагая квартирами самого различного размера и качества, хозяин каждого дома пускал жильцов с разбором, всегда имея в виду их платежеспособность, положение в обществе и благонадежность. При необходимости до заключения контракта он сам или его управляющий наводили нужные справки и собирали подробные сведения о будущем жильце с его старого места жительства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: