Георгий Зуев - Там, где Крюков канал...

- Название:Там, где Крюков канал...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-227-03548-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Зуев - Там, где Крюков канал... краткое содержание

Крюков канал – один из самых первых, проложенных в XVIII веке по распоряжению Петра I. Именно канал предопределил облик заповедной части города под названием Коломна. В ее домах обитали известные писатели, поэты, артисты и художники, государственные деятели и прославленные военачальники. Здесь переплелись судьбы первых создателей российского флота, поэтов, писателей, композиторов. Следуя за ярким и образным повествованием, мы узнаем смешные и печальные истории обычных домов, Мариинского театра, Литовского замка, Театральной площади, Никольского рынка, Богоявленского Морского собора.

Книга будет интересна всем, кто интересуется архитектурой, историей театра, музыки, литературы и, конечно же, Петербурга.

Там, где Крюков канал... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вы не бывали

На канале?

На погрузившимся в печаль

«Екатерининском канале»,

Где воды тяжелее стали,

За двести лет бежать устали

И побегут опять едва ль.

Вы там, наверное, бывали?

А не бывали! – Очень жаль!

Эрот в ночи однажды, тайно

Над Петербургом пролетал,

И уронил стрелу случайно

В «Екатерининский канал».

Старик-канал, в волненье странном,

Запенил, забурлил вокруг

И в миг – Индийским океаном

Себя почувствовал он вдруг!..

И, заплескавшим тротуары,

Ревел, томился и вздыхал

О параллельной «Мойке» старый

«Екатерининский канал»…

Но, «Мойка» – женщина. И бойко,

Решив любовные дела,

Ах!.. «Крюкову каналу», «Мойка»

Свое теченье отдала!..

Ужасно ранит страсти жало!..

И пожелтел там на финал,

От козней «Крюкова канала»

«Екатерининский канал»!..

12 августа 1736 года на на территории Морских слобод возник страшный пожар, уничтоживший все строения к югу от Невской першпективы и от эспланады Адмиралтейства до Мойки. Причиной пожара стала невероятная скученность деревянных строений: порой между домами даже один человек проходил с трудом.

Для погорельцев – адмиралтейских служащих – отвели участок за Мойкой, вдоль Глухой речки (впоследствии – Екатерининского канала) от Вознесенского моста до пересечения с нынешним Крюковым каналом.

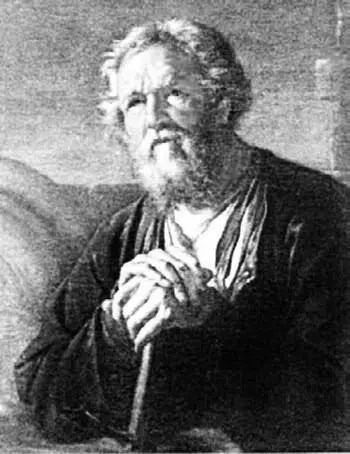

Автор проекта корпуса Морских казарм, зодчий С. И. Чевакинский

Поблизости, в Калинкиной деревне, с петровских времен существовал морской госпиталь. Местность постепенно стала заселяться адмиралтейскими служащими и адмиралтейскими мастеровыми.

Здесь же, неподалеку от набережных Крюкова канала, предполагалось возвести здания Морского полкового двора – казарм и административных учреждений Морского ведомства. Однако полковой двор, спроектированный сначала И. К. Коробовым, а затем С. И. Чевакинским, построен не был. Сегодня на этом месте располагаются корпуса Никольского рынка.

Интересно отметить, что к западу от спроектированного полкового двора запланировали городские кварталы для раздачи под застройку служащим военно-морского флота.

Значительная площадь земельного участка, предназначенного для заселения служилыми людьми Морского ведомства, тогда представляла собой совершенно неосвоенный и сильно заболоченный лес. Проект его осушения и последующего освоения 20 апреля 1738 года утвердила российская императрица Анна Иоанновна. В начале сороковых годов XVIII века на осушенном участке приступили к строительным работам. В 1742 году Государственная комиссия принимала первые «искусно выстроенные полковые адмиралтейские светлицы». В историческом описании города Санкт-Петербурга, составленном историком и архивариусом А. И. Богдановым, уточняется число возведенных строений («71 светлица»), расположенных в непосредственной близости от проложенного Крюкова канала.

Дарственная на земельный участок на набережной канала в те годы обязывала владельцев «отделать деревом» берега нового водоема. Обустройство берегов Крюкова канала, строительство на них жилых домов и хозяйственных построек сопровождалось вырубкой близлежащих участков леса. Однако строжайшим царским указом запрещалось рубить дуб, клен и липу. В случае же нахождения участка застройки на месте произрастания подобных деревьев, «их надлежало бережно вырывать и пересаживать в приусадебные сады и огороды».

Петровский указ от 3 сентября 1718 года требовал, чтобы каждый житель набережной Крюкова канала «против своего двора по утрам, покамест люди по улице не будут ходить… с мостовой всякий сор сметали, и каменье, которое из своего места выломится, поправляли, и чтоб по улице отнюдь никакого сору не было…».

Не выполнявшие этих обязательных правил сурово наказывались: штрафовались «по две деньги с сажени в ширину его двора». Особенно строго наказывали тех, кто сбрасывал в Крюков канал мусор и разные нечистоты. За подобные проступки виновных били кнутом, а в отдельных случаях, «чтобы было неповадно другим», ссылали на вечные каторжные работы.

Правда, идеальной чистоты на набережных водоема тогда не было, но все же детище Петра I – Крюков канал – был объектом, в котором, по распоряжению самого российского императора, с 1717 года неукоснительно действовали правила, предохраняющие набережные канала от загрязнения городскими отбросами. Современники отмечали, что уборка территории водоема в петровское время являлась делом нелегким. Мостовых, в полном смысле этого слова, длительное время на Крюковом канале фактически не существовало. Сразу же после его ввода в строй набережные были выстланы хворостом, и лишь во второй половине XVIII века на них появились первые пешеходные настилы из досок. Петербуржцы, обосновавшиеся на Крюковом канале, жаловались: «Когда один только день идет дождик, то уже нигде нет прохода и на всяком шагу вязнешь в грязи».

В новой столице катастрофически не хватало камня для мощения улиц, поэтому указ Петра I от 24 сентября 1714 года потребовал, чтобы все приезжающие в Петербург привозили с собой камни: 30 камней весом не менее 10 фунтов каждый, а на лодках – того же веса 10 камней, на возах – 3 камня по 5 фунтов… За каждый не довезенный до города камень на ослушника царского распоряжения накладывался денежный штраф.

В связи с тем, что в петровское время набережные городских каналов, и Крюкова в том числе, начали мостить не только камнем, но и быстро портящимся деревом, 1 сентября 1715 года был обнародован новый указ: «Чтоб с сего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбиваются, никто бы не торговал и у себя их не имел; также и никто, какого бы чину кто ни был, с таким подбоем сапогов и башмаков не носили. А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, которые скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет…».

Первоначально берега Крюкова канала укрепляли сваями – на каждую сажень по три сваи, за которые закладывали щиты, сбитые из досок. Гранитная набережная была спроектирована знаменитым военным инженером и архитектором И. К. Герардом. Работами непосредственно руководил мастер Самсон Суханов.

В. Тропинин. Портрет мастера-каменотеса Самсона Суханова. 1823 г.

Самсон Ксенофонтович Суханов – талантливый самородок, выходец из простого народа. Приехав в Петербург, он быстро освоил искусство каменотеса и стал лучшим мастером каменных дел. Этот умелец со своей бригадой возводил колоннаду Казанского собора. По его оригинальному методу добывались и обрабатывались гранитные блоки для монолитных колонн Исаакиевского собора и Александровской колонны на Дворцовой площади. Мастер являлся не только блестящим техническим исполнителем, но и обладал огромным художественным чутьем. Понимая замысел автора и воплощая его в камне, он нередко привносил в работу нечто свое, что всегда делало очередное его произведение более совершенным и изящным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: