Игорь Данилевский - Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.); Курс лекций

- Название:Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.); Курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аспект Пресс

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-7567-0219-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Данилевский - Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.); Курс лекций краткое содержание

Р е ц е н з е н т ы :

докт. истор. наук, гл. научн. сотр. Института славяноведения

и балканистики РАН Б. Н. Флоря,

докт. истор. наук, вед. научн. сотр. ИНИОН РАН

A. Л. Ястребицкая

Пособие дает представление о современном состоянии отечественной и зарубежной науки и изучении раннего периода истории России (до XII в.). Базируется на критическом переосмыслении источниковой базы, используемой для исторических построений. Включает развернутый анализ потенциальных возможностей и накопленного к настоящему времени опыта изучения русской истории разными школами гуманитарного знаний.

Для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов вузов.

Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.); Курс лекций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как и всякое государство, Киевская Русь использовала силу, чтобы добиться подчинения. Основной силовой структурой была княжеская дружина. Однако жители Древней Руси подчинялись ей не только и даже не столько по принуждению, под угрозой применения оружия (хотя, вспомним, что Олег сначала « примучивает» племена, с которых получает дань), сколько добровольно. Они делали это более добросовестно, чем того требовала угроза наказания. Тем самым подданные признавали право князя подчинять их себе. Действия князя и дружины (в частности, по сбору дани / полюдья) признавались легитимными . Это, собственно, и обеспечивало возможность князю с небольшой дружиной управлять огромным государством. В противном случае свободные жители Древней Руси, чаще всего достаточно хорошо вооруженные, вполне могли отстоять свое право не подчиняться незаконным (на их взгляд), нелегитимным требованиям банды грабителей.

Пример тому — хорошо известный прецедент убийства киевского князя Игоря древлянами (6453 / 945 г.):

«рекоша дружина Игореви: «Отроци Свенелъжи изоделися суть оружьемъ и порты, а мы нази. Поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы». И послуша их игорь, иде в Дерева в дань, и примышляше къ первой дани, и насиляше им и мужи его. Возьемав дань, поиде въ град свой. Идущу же ему въспять, размыслив рече дружине своей: «Идете съ данью домови, а я возъвращюся, похожю еще». Пусти дружину свою домови, съ малом же дружины возъвратися, желая больша именья. Слышаавше же деревляне, яко пять идеть, сдумавше со князем своим Малом: «Ааще ся въвадить волк в овце, то выносить все стадо, аще не убьють его; тако и се, аще не убьем его, то вся ны погубить». И послаша к нему, глаголюще: «Почто идеши опять? Поимал еси всю дань». И не послуша их Игорь, и вышедше из града Изъкоръстеня деревлене убиша Игоря и дружину его; бе бо их мало» [256] Повесть временных лет. С. 26–27

Сам Игорь, отправляясь к древлянам, очевидно, не мог представить, что кто-либо может оспаривать его право на получение дани, пусть даже превышающей обычные размеры. Потому-то князь и взял с собой только «малую» дружину. Интересно, что летописец, судя по всему, своим рассказом легитимирует право не починяться правителю, который нарушает негласный «общественный договор» о размерах и сроках сбора дани.

С восстанием древлян было связано событие, чрезвычайно важное в жизни молодого формировавшегося государства: Ольга, жестоко отомстив за смерть мужа, была вынуждена установить уроки и погосты (размеры и место сбора дани):

« И победиша деревлян… И възложиша на ня дань тяжьку; 2 части дани идета Киеву, а третья Вышегороду к Ользе; бе бо Вышегород град Вользин. И иде Вольга по Дерьвьстей земли съ сыном своим и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки; и суть становища ее и ловища…

В лето 6455. Иде Вольга Новугороду, и устави по Мьсте повосты и дани и по Лузе оброки и дани; и ловища ея суть по всей земли, знамянья и места и повосты… [257] Повесть временных лет. С. 28–29

Тем самым впервые осуществилась одна из важнейших политических функций государства : право формулировать новые нормы жизни общества, издавать законы . К сожалению, нам неизвестно, что представляли собой «законы», установленные Ольгой для древлян.

Первым же дошедшим до нашего времени памятником письменного права является «Краткая Русская Правда» (20-70-е гг. XI в.), Она является кодексом норм прецедентного права. Все эти нормы, видимо, регламентируют отношения в пределах княжеского (позднее также и боярского) хозяйства, вынесенного за пределы официальной столицы государства. Возможно, это определило и название самого памятника: «Правда роськая» (т. е. дружинная : косвенным подтверждением такой догадки может служить то, что в ряде списков Русскую Правду продолжает Закон Судный модем ). Именно в ней отразились новые социальные отношения, складывавшиеся между самими дружинниками, между дружинниками и «служебной организацией», между князем и слугами, князем и свободными крестьянами-общинниками, не регламентированные традицией. Все остальное население Киевской Руси в жизни скорее всего продолжало руководствоваться нормами обычного права, нигде не записанными. Как отмечает Л. В. Черепнин,

«общественная жизнь отдельных "родов" регулировалась "обычаями", "преданьями". Автор "Повести временных лет", ссылаясь на византийскую хронику Георгия Амартола, отличает письменный закон ("исписан закон") от обычаев, которые люди, не знающие закона, воспринимают как предание, полученное от отцов ("закон безаконьником отечьствие мнится")… Автор "Повести" выступает сторонником утверждения письменного "закона" (феодального права)» [258] Черепнин Л. В. Русская историография до XIX века: Курс лекций. М.,1947. С. 38.

.

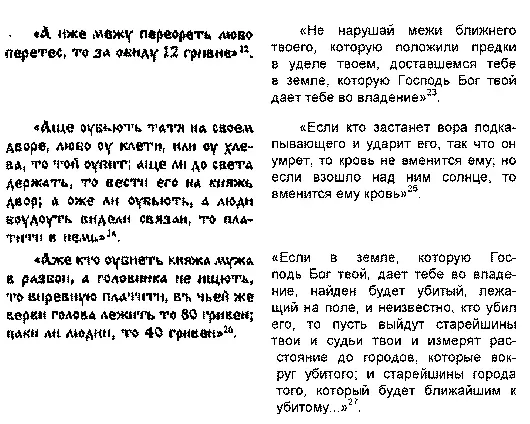

Появление письменного права, скорее всего, было вызвано тем, что именно в княжеском окружении начали формироваться новые, нетрадиционные социальные отношения, не подпадавшие под обычные нормы. Основой «официального», «необычного» законодательства могли выступать как переработанные традиционно нормы права, так и принципиально новые нормы, заимствованные скорее всего из наиболее авторитетного для князя и его окружения источника — «Священного Писания». О том, что именно библейские нормы легли в основу письменного законодательства, можно судить хотя бы по очевидным параллелям статей «Русской Правды» и ветхозаветных текстов:

ссылка 22 [259] Краткая Правда. Ст. 33 (здесь и далее <���Русская Правда> цитируется по изданию: Тихомиров М.Н. Пособие для изучения <���Русской Правды>. М., 1943).

.

ссылка 23 [260] Второзаконие 19.14.

.

ссылка 24 [261] Краткая Правда. Ст. 38.

.

ссылка 25 [262] Исход 22: 2–3.

.

ссылка 26 [263] Пространная Правда. Ст. 3.

.

ссылка 27 [264] Второзаконие 21: 1-4

.

Как видим, нормы «Священного Писания» претерпели на древнерусской почве определенные изменения, что вполне естественно. К сожалению, до сих пор не изучены ни сами эти параллели, ни те трансформации, которые произошли с библейскими правилами, возможно, при посредстве греческих законов — в «Русской Правде» (точнее, в «Русских Правдах»).

Новым явлением в политической жизни стало разделение территории Древнерусского государствана «сферы влияния» между сыновьями киевского князя. В 970 г., отправляясь в военный поход на Балканы, киевский князь Святослав Игоревич «посадил» на княжение (фактически, в качестве наместников) в Киев своего старшего сына, Ярополка, в Новгород — Владимира, а Олега — «в деревех» (в землю древлян, соседнюю с киевской). Очевидно, им же было передано право сбора дани для киевского князя. Следовательно, уже с этого времени князь прекращает ходить в полюдье. Начинает формироваться некий прообраз государственного аппарата на местах, контроль над которым продолжает оставаться в руках киевского князя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: