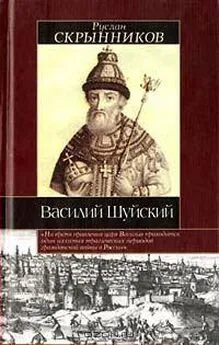

Руслан Скрынников - Ввсилий Шуйский

- Название:Ввсилий Шуйский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-17-014024-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Скрынников - Ввсилий Шуйский краткое содержание

Василий Шуйский — известный деятель русской истории и внук казненного Иваном Грозным боярина, принадлежавший к одной из самых знатных фамилий России, тюремный «сиделец» при Борисе Годунове и, наконец, царь и великий государь всея Руси в трагический период нашей страны — Смутное время.

Какую роль сыграл он в гражданской войне начала XVII века? В какой мере его личность оказала влияние на бурные события Смутного времени? Что привело к падению династии Шуйских?

Ответы на эти вопросы дает в своей новой увлекательной книге — первой научной биографии царя Василия Шуйского — известный историк, ученый с мировым именем, профессор Санкт-Петербургского университета Р. Г. Скрынников.

Ввсилий Шуйский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тушинский лагерь распадался на глазах. Но патриарх и бояре по-прежнему пытались изображать правительство.

В течение двух недель тушинские послы — боярин Михаил Салтыков с сыном, князь Василий Мосальский, князь Юрий Хворостинин, Лев Плещеев, Михаил Молчанов и дьяки — вели переговоры с королем в его лагере под Смоленском. Предлагая возвести на царский трон королевича, Михаила Салтыков «с плачем» говорил о необходимости сохранить в неприкосновенности православную веру и традиционные порядки Московского государства, а сын боярина высказывал надежду, что король умножит «права и вольности» народа.

Статьи об унии, представленные тушинскими послами, не сохранились. Но известен «отказ» (ответ) короля на эти статьи, датированный 4 февраля 1610 г. Этот документ был вручен тушинцам, а также распространен в Речи Посполитой и отправлен боярам в Москву. Сигизмунд III согласился с тем, что Московское царство, вступив в тесный военный союз с Речью Посполитой, сохранит полную автономию.

Русские статьи соглашения предусматривали, что Владислав Жигимонтович «производит» принять греческую веру и будет коронован московским патриархом по православному обряду. Ответ короля на этот пункт боярских «статей и просьб» носил двусмысленный характер. Сигизмунд не принял никаких обязательств по поводу отказа сына от католичества.

По тушинскому проекту, Владислав должен был править Россией вместе с Боярской думой и священным собором. Потрясения Смутного времени раздвинули рамки земской соборной практики. Русским людям казалось теперь невозможным решать дела без соборов. Королевичу вменялось в обязанность совещаться по самым важным вопросам с патриархом, с высшим духовенством, с боярами и со «всей землей». Под «всей землей» тушинцы понимали прежде всего дворянство и торговые верхи.

Составители договора ни разу не упомянули о «московских княженецких родах». Подобное умолчание объяснялось тем, что княжеская знать, включая суздальских князей, в массе сохраняла верность династии Шуйских.

Тушинцы проявляли заботу о разоренных дворянах и осторожно отстаивали принцип жалования «меньших станов» (мелких детей боярских) по заслугам. Владислав не должен был «никого поневоле» выводить из Московии в Польшу. Русским дворянам разрешалось ездить для науки в другие государства. Договор гарантировал им сохранность поместий и «животов».

Тушинские бояре отстаивали незыблемость крепостнических порядков. Они настойчиво рекомендовали Владиславу «крестьянам на Руси выхода не давать», «холопам боярским воли не давать, а служити им по крепостям».

Вопрос о будущем вольных казаков оставался открытым.

Филарет Романов одобрил заключенное соглашение и, покинув «воровскую» столицу, отправился в королевский лагерь.

Каким бы ни было содержание смоленского договора, сам договор оставался не более чем клочком бумаги. Король Сигизмунд отказался представить тушинцам гарантии его выполнения. Впрочем, надобности в гарантиях не было: тушинское правительство распалось на другой день после подписания соглашения. Салтыков и прочие «послы» остались в королевском обозе под Смоленском. Они окончательно превратились в прислужников иноземных завоевателей. Король использовал договор, чтобы завуалировать истинные цели затеянной им войны и ускорить завоевание пограничных земель.

Смоленский договор еще более осложнил и без того запутанную обстановку в России. Рядом с двумя царями — законным в Москве и «воровским» в Калуге — появилась, подобно миражу в пустыне, фигура третьего царя — Владислава Жигимонтовича. Действуя от его имени, Сигизмунд щедро жаловал тушинцам земли, ему не принадлежавшие.

В смоленском договоре король усматривал верное средство к «полному овладению Московским царством». Однако даже он отдавал себе отчет в том, что военная обстановка не слишком благоприятствует осуществлению блистательных планов. Осада Смоленска длилась уже более полугода. Королевская армия несла потери, но не могла принудить гарнизон к сдаче крепости. Отряды Ружинского и Яна Сапеги не сумели удержаться в Подмосковье.

После кровопролитных боев Ян Сапега отступил из-под стен Троице-Сергиева монастыря к литовскому рубежу. Ружинский сжег Тушинский лагерь и ушел к Волоколамску.

СМЕРТЬ СКОПИНА

Военные успехи князя Михаила Скопина были впечатляющими. Он неуклонно приближался к столице, громя тушинцев. Дворяне не верили в неудачливого царя Василия и все больше уповали на энергию и авторитет его племянника.

Прокофий Ляпунов раньше других выразил мысль, которая у многих была на уме. В письме к Скопину-Шуйскому он писал о царе Василии «со многими укоризнами», зато молодого воеводу «здороваше» на царство. По словам поляков, в войске, которое Скопин вел к Москве, его звали царем.

Свою грамоту Ляпунов отправил Скопину в Александровскую слободу. Рать Скопина освободила Александровскую слободу в октябре 1609 г. А это значит, что вождь рязанских дворян пришел к мысли о низложении царя Василия сразу после вступления Речи Посполитой в войну.

По местническим меркам, Скопины стояли очень высоко. При обороне Пскова от войск Батория князь Василий Скопин числился старшим воеводой крепости, а Иван Шуйский формально ему подчинялся. Лжедмитрий I не мог произвести в бояре 19-летнего юношу, но пожаловал ему боярский оклад.

Поляк Станислав Немоевский хорошо знал польских секретарей «царя» и был принят при дворе. Накануне переворота он задержался в комнате у «Дмитрия» до часа ночи. Его осведомленность не вызывает сомнений. Согласно дневниковым записям Немоевского, высшие оклады при дворе «Дмитрия» были положены «Шуйским: первому — Михаилу Скопину — 600 рублей, Василию — 600, Дмитрию — 600, Ивану — 500, Татищеву — 300, Воротынскому — 300». Даже не будучи боярином, Скопин числился «первым» из Шуйских и получал такой же оклад, как старший боярин Василий Шуйский и его брат.

Превосходя трех братьев Шуйских знатностью, Скопин обладал неоспоримыми правами на трон.

Молва о распрях среди Шуйских распространилась по всей стране. Как заметил псковский летописец, братья государя стали клеветать на Скопина уже в то время, когда воевода находился в Александровской слободе. Василию Шуйскому со всех сторон поступали доносы, что народ хвалит Скопина, «яко достоит сицевый князь и сильный муж и храбрый быти царем».

Молодой воевода готовился идти прямо к Смоленску, но получил от царя Василия повеление спешить в Москву.

Рязань готова была поднять мятеж против самодержца.

Ляпунов помог государю справиться с Болотниковым, за что получил чин думного дворянина. Трезво оценив последствия польского вторжения, Ляпунов пришел к выводу, что страну ждет катастрофа, если Шуйский останется на троне. Чтобы избежать губительных потрясений, Ляпунов предполагал добиться отречения Василия в пользу его племянника — Скопина. Передвижка власти должна была пройти внутри династии, в виде законного перехода власти от дяди к племяннику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: