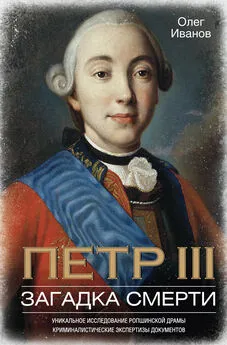

Ольга Елисеева - Тайна смерти Петра III

- Название:Тайна смерти Петра III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4482-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Елисеева - Тайна смерти Петра III краткое содержание

За два с половиной века сложился негативный стереотип восприятия Петра III. И для этого есть все основания. Автор книги постаралась показать, что короткое царствование внука Петра Великого – вовсе не досадное недоразумение в русской истории. Оно продемонстрировало необходимость новой волны европеизационных реформ и дало понять власти предержащей, как их не надо проводить. Стал ли несчастный Петр Федорович жертвой своих поспешных начинаний? Трудного характера? Психического расстройства? Всего понемногу. Его гибель в результате переворота – роковая и, к сожалению, неизбежная развязка. Однако, говоря об этом государе, следует избавиться от одного несправедливого мнения…

Тайна смерти Петра III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако остаются сомнения. Грамотность языка копии сравнительно с оригиналами можно объяснить именно фактом переписывания. Обращение на «ты» и наименование Петра III «государем» без добавки «бывший» – волнением автора. Странную история с сожжением письма – импульсивностью Павла I или его злонамеренностью по отношению к матери. Тот факт, что краткое сообщение о смерти императора имелось во втором письме, не исключает возможности написания третьего – более пространного. Таким образом, ставить точку в расследовании рано.

Кроме того, отсутствие «признательного» письма из Ропши еще не снимает подозрений с Орлова. Оно лишь показывает, что события развивались не так, как описано в этом источнике. Пока письмо считали подлинным, оно служило главным аргументом, затмевая собой слова, сказанные Алексеем Григорьевичем в Вене в 1771 г. о том, что его вынудили пойти на преступление. Но коль скоро первый источник утратил доверие ученых, естественным образом повысилось внимание ко второму.

Весной 1771 г. на пути из Петербурга в Ливорно, где стоял русский флот, граф Орлов остановился в Вене. Здесь, обедая у посла Дмитрия Михайловича Голицына, в присутствии иностранных гостей он вдруг коснулся Ропшинской драмы. 4 мая французский поверенный в делах Франсуа-Мари Дюран де Дистроф донес в Париж из Австрии: «Без какого-либо побуждения с чьей-либо стороны граф Алексей Орлов по собственному желанию не раз вспоминал об ужасной кончине Петра III. Он говорил, сколь жаль ему такого доброго человека, с коим принужден он был совершить требовавшееся от него. Сему генералу, обладающему чрезвычайной телесной силой, поручили удавить государя, и теперь, судя по всему, его преследуют угрызения совести» 618.

Нетрудно отделить слова самого Орлова от комментария слушателя: «Он говорил, сколь жаль ему такого доброго человека, с коим принужден он был совершить требовавшееся от него». Возникает вопрос: кем? Екатериной? Паниным? Приехавшим в Ропшу Г.Н. Тепловым от имени императрицы? Орлов намеренно не уточнил. Но сбрасывать его свидетельство со счетов нельзя. Остроумное замечание В.А. Плугина о том, что признание обвиняемого – еще не доказательство вины, справедливо. Однако граф обнародовал свое откровение не под пыткой в инквизиционном трибунале, а за столом посла, в окружении иностранцев. Голицын обязан был доложить о его высказывании в Петербург, а остальные дипломаты поспешили бы уведомить свои дворы. Алексей Григорьевич был человеком хитрым, хотя умел казаться простодушным, открытым и даже недалеким. Подобное заявление один из первых российских вельмож мог сделать только намеренно.

Справедливо мнение тех ученых, которые видят в неожиданной откровенности Орлова форму давления на императрицу 619. В 1771 г. дела орловской партии в Петербурге становились все хуже. Григорий Григорьевич терял политический вес. После неудачных переговоров с турками в Фокшанах он утратил пост фаворита. Его заметно потеснила группировка Панина, выдвинувшая нового любимца – А.С. Васильчикова. Никита Иванович, а с ним и Екатерина, считали, что войну с Портой необходимо закончить поскорее. Орловы же стояли не только за продолжение конфликта, но и за поход на Константинополь. Острая политическая конфронтация заставила Алексея прибегнуть к «запретному» методу борьбы – упомянуть события, которых старались не касаться. Граф показывал: еще немного, и он станет откровеннее.

Однако мы не можем утверждать, что намек героя Чесмы предназначался только для Екатерины. Панин также, если не в первую очередь, являлся его адресатом. 18 марта 1774 г. Дюран, уже находившийся в Петербурге в качестве посла, сообщил без пояснений, что именно Васильчиков задушил Петра III, а Алексей приехал, когда все было уже кончено 620. Дипломат передал не сами слова, а суть сказанного, причем так, как он ее понял. Фаворит не участвовать в Ропшинской драме, и, называя его, Алексей указывал на покровителей нового любимца – группировку Панина.

В науке, как и в обыденной жизни, случаются алогичные вещи. Копия 3‑го письма Орлова не подкрепляла, а скорее опровергала версию Рюльера. Дипломат называл Алексея убийцей, к тому же посылал его – «растрепанного, в поте и пыли» – с известием к императрице. Сам же «виновник торжества» настаивал на случайности и делал это письменно. Не имело смысла сначала составить признание, а потом с ним в руке скакать в столицу.

Однако подрыв доверия к письму Орлова ударил и по версии Рюльера, до того считавшейся незыблемой. Сразу обнаружилось, что исследователи сами надели себе шоры. Имеются и другие заслуживающие внимания источники. Один из них – «Записки» Андреаса Шумахера – подобно застенчивой красавице на великосветском балу, давно и терпеливо ждал, когда на него обратят внимание.

Книга Шумахера вышла сравнительно поздно – в 1858 г. в Гамбурге на немецком языке. Рукопись хранится в Королевской библиотеке в Стокгольме. К тому времени, когда работа увидела свет, описываемые события потеряли остроту, а ключевая версия сложилась. Поэтому в дискуссиях ученых ей долгое время отводилась вспомогательная роль. Между тем она обладает самостоятельной ценностью.

Секретарь датского посольства, точно так же как и Рюльер, находился в Петербурге в момент переворота. Он тоже собирал сведения о случившемся, но, по-видимому, круг его информаторов был шире, включая и безымянных солдат в Ропше, поскольку некоторые, запечатленные им детали можно было подглядеть, только находясь рядом с императором. При этом плотность «второстепенных» подробностей в описании Шумахера очень высока – в какой карете привезли, сколько окон имелось в комнате, какого цвета гардинами она была зашторена, какой именно мундир надели на покойного, как ему скрестили руки… Источниковеды знают, что такой характер текста объясняется обычно не пристрастием автора к мелочам, а стремлением как можно точнее передать сторонний рассказ об увиденном. Для сравнения – взгляд Рюльера все время скользит по поверхности. Француз рассказывает о главном – событиях – почти не вдаваясь в красноречивые детали. Это передача слухов со слухов, если можно так выразиться.

Шумахер не помещал ни театральных сцен, ни выспренних заявлений. Его книга предназначалась для ознакомления узкого круга друзей и родных, ею не развлекали публику в политических салонах. Русское правительство не пыталось перекупить рукопись и, похоже, вообще не знало о ней. Однако авторское самолюбие было и у датчанина. Он писал для потомства, удивленный и обиженный легковесностью уже вышедших брошюр о перевороте.

«Чтобы по мере сил… не остаться в долгу перед грядущими веками, – торжественно сообщал Шумахер, – я желаю выдавшиеся мне теперь часы досуга использовать для записи всего того, что сам я видел и слышал либо же узнал от людей, которые являлись… свидетелями той или иной сцены. Это показания… я самым тщательным образом сличил между собою и счел возможным использовать лишь те из них, которые полностью согласовывались друг с другом. Надеюсь, что страстная любовь к истине воодушевит и других сочинителей, которые, как и я, будут просто писать для потомков, не прибегая к искажениям и выдумкам».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: