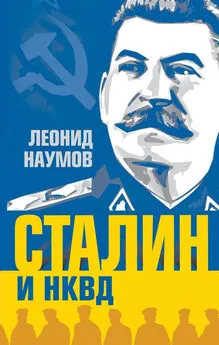

Леонид Наумов - «Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова

- Название:«Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза; Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29976-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Наумов - «Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова краткое содержание

В 1937–1938 гг. советская пресса славила его как «сталинского наркома», «почетного чекиста» и «чудесного, несгибаемого большевика».

Год спустя он был казнен как заговорщик и враг народа.

В народной памяти Генеральный комиссар государственной безопасности Николай Ежов остался «кровавым карликом», палачом и извращенцем.

Но в чем была подлинная причина его расстрела и разгрома «ежовщины»? Зачем Сталину понадобилось второй раз за два года чистить «органы»? Существовал ли в недрах НКВД реальный антисталинский заговор? И почему при Ежове в различных регионах СССР репрессии проводились с разной степенью интенсивности — руководители одних областей ограничивались выполнением приказов Сталина, а в других проявляли «инициативу», увеличивая количество репрессированных в 10 и больше раз? Был ли Ежов покорным проводником воли Вождя или попытался начать собственную игру в борьбе за власть?

Новая книга ведущего исследователя эпохи «Большого террора» проливает свет на все эти вопросы, разгадывая одну из главных тайн советской истории.

«Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одновременно Ежов и руководство НКВД смогли «воспользоваться ситуацией и начать собственную большую игру, первые признаки которой отчетливо проявились 11 мая» [49, 396] в связи с разгромом группы Тухачевского.

Во время июньского пленума произошла координация позиции широкого руководства, и, по мнению исследователя, оно инициировало переход к массовым операциям. Сначала руководитель Западно-Сибирского края Р. И. Эйхе добился права на создание тройки в своем регионе. «Есть все основания полагать, что Р. И. Эйхе, обращаясь в ПБ, действовал не только от себя, лишь в своих интересах. Он выражал требования значительной группы первых секретарей, а может быть, и их абсолютного большинства, настаивал на том, что загодя обговорили члены широкого руководства в кулуарах пленума». Предположения Жукова основаны на анализе журнала посещений Сталина. В пользу такого предположения говорит косвенный, но заслуживающий самого пристального внимания факт — редкое, даже уникальное посещение руководителями региональных парторганизаций кремлевского кабинета: пять первых секретарей: Дальневосточного крайкома — И. М. Варейкис, Саратовского крайкома — А. И. Криницкий, ЦК КП(б) Азербайджана — Д. А. Багиров, Горьковского обкома — А. Я. Столяр, Сталинградского обкома — Б. А. Семенов. 2 июля еще четверо: Омского обкома — Д. А. Булатов, Северного крайкома — Д. А. Конторин, Харьковского обкома — Н. Ф. Гикало, ЦК КП(б) Киргизии — М. К. Аммосов. Широкое руководство пыталось массовыми репрессиями запугать народ и уменьшить для себя угрозу.

С осени 1937 года «узкое руководство быстро слабеет, утрачивая былую монолитность», и Ежов, по мнению Жукова, начинает выражать требования широкого руководства, чем вынудил Сталина и Молотова «после непродолжительного, всего двухдневного сопротивления смириться и пойти на серьезные уступки партократии» [49, с. 475] и отказаться от проведения альтернативных выборов. Сталин, со своей стороны, пытался ответить на давление широкого руководства жесткими репрессиями против секретарей обкомов и наркомов.

В целом, считает исследователь, «очевидным оказался полный провал ее радикальных, реформаторских и внешнеполитического и внутриполитического курсов. Стало несомненным, что все попытки создать прочный, надежный антигерманский пакт обернулись сокрушительной неудачей…

Фактической капитуляцией, позорным отказом от задуманного обернулись и все действия, с помощью которых предполагалось предельно расширить круг активных участников предстоявших альтернативных выборов».

Своя точка зрения высказана Ю. Н. Жуковым и по поводу причин кулацкой операции. Исследователь обращает внимание на то, что постановление Политбюро от 2 июля 1937 года, которое дало старт кулацкой операции, появилось сразу вслед за постановлением от 28 июня 1937 года. В этот день Политбюро приняло знаменитое решение «О вскрытой в Зап. Сибири к.-р. повстанческой организации среди высланных кулаков».

1. Считать необходимым в отношении всех активистов повстанческой организации среди высланных кулаков применять высшую меру наказания.

2. Для ускоренного рассмотрения дел создать тройку в составенач. УНКВД по Зап. Сибири т. Миронова (председатель), прокурора по Зап. Сибири т. Бракова и секретаря Запсибиркрайкома т. Эйхе.

Это была первая тройка. Жуков считает, что «Эйхе и его коллегам… вдруг потребовались не когда-либо, а именно в середине 1937 г…. жесткие, крайние меры… Объяснение пока может быть лишь одно, то, что исходит из классического положения римского права: «Ищи, кому выгодно». Ну а широкомасштабные репрессии, да еще направленные против десятков и сотен тысяч крестьян, были выгодны прежде всего первым секретарям обкомов и крайкомов. Тем, кто в годы коллективизации восстановил против себя большую часть населения, которую и составляли колхозники и рабочие совхозов: верующих — бессмысленным закрытием церквей; рабочих и служащих — отвратительной организацией снабжения продовольствием, предметами широкого потребления в годы первой и второй пятилеток с их карточной системой» [49, с. 439].

Сильной стороной концепции Жукова является попытка установить связь между борьбой в руководстве СССР и началом массовых операций. Интересной представляется и гипотеза о том, что выборы в Верховный Совет активизировали репрессии.

Однако эта гипотеза остается почти не доказанной. Более того, по отношению к национальным операциям это, скорее всего, вообще не так. По отношению к кулацкой операции такая связь гипотетически возможна, но требует более развернутого обоснования.

Кроме того, следует согласиться с замечаниями И. В. Павловой, что замысел Сталина реконструируется исследователем, по меньшей мере, не точно [80].

Подведем итог тому, что выяснено историками. На настоящий день примерно ясна последовательность событий политической истории Советского Союза в 1936–1939 гг. Выяснен общий размах репрессий, исполнители.

Остались нерешенными многие вопросы:

1. В чем причина смены состава ЦК ВКП(б), которая произошла в 1937–1938 гг.? Можно согласиться с тем, что вождь пытался избавиться от представителей бывших антисталинских групп (троцкистов, «правых» и т. п.). Но они были ликвидированы в первой половине 1937 года. В чем причина того, что репрессии не остановились на этом, а пошли дальше и привели фактически к ликвидации ЦК, к ликвидации «сталинистов». Исследователи предлагают разные ответы: «сопротивление ЦК репрессиям» (В. Роговин), неэффективность управленцев и невозможность сменить их легальными методами (А. Колдушко), сопротивление партократии демократизации общества (А. Жуков).

2. В чем причина начала массовых операций летом 1937 года? Исследователи называют разные причины: окончательная зачистка общества от антисоветских элементов (И. Павлова и с оговорками Р. Биннер и М. Юнге), борьба с «пятой колонной» (О. Хлевнюк, Н. Петров, А. Рогинский и др.).

К этим вопросам я бы добавил еще два:

3. В чем причина того, что в разных регионах страны репрессии проводились с разной степенью интенсивности? Как выяснилось, например, в 1938 году кулацкая операция продолжалась только в 22 республиках, краях и областях. Регионы отличаются друг от друга по размаху репрессий на порядок (!).

4. В чем причина ликвидации «ежовского» руководства НКВД в конце 1938 — начале 1939 г.? На чем основана убежденность, что судьба «чистильщиков» была предопределена с самого начала репрессий? В высшем руководстве страны Сталина поддерживали В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов. Именно их подписи стоят вместе с подписью Н. И. Ежова на расстрельных списках. В чем причина того, что расстреляли только «сталинского наркома»?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: