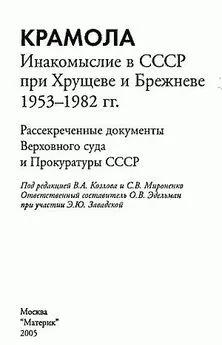

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Название:КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Материк»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-85646-128-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. краткое содержание

Книга посвящена анализу народного сознания в тех его проявлениях, которые были квалифицированы властью как антисоветские, за промежуток от смерти Сталина до окончания периода правления Брежнева. Читатель увидит гамму разнообразнейших, часто совершенно неожиданных мнений простых советских людей о власти и социальных реалиях. Работа основана на материалах рассекреченного архивного фонда Прокуратуры СССР. Разделы книги касаются важнейших форм «антисоветских проявлений» – от случайных разговоров до распространения листовок и создания подпольных организаций.

Книга адресована всем, кто интересуется нашим недавним прошлым, но представляет интерес и для профессиональных историков.

КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Важным средством борьбы с организованным инакомыслием стали показательные политические процессы над оппозиционными писателями и известными правозащитниками (Даниэль и Синявский, Гинзбург, Якир и Красин). Тщательно подготовленные кампании в прессе, сопровождавшие эти процессы, позволили властям заработать определенный политический капитал, дискредитировать интеллигентскую оппозицию в глазах простых людей и напугать интеллектуалов. В итоге режим снова начал диктовать свои «правила игры». Начальник отдела по надзору за следствием в органах государственной безопасности Солонин в докладе от 14 мая 1974 г. отмечал «блестящую работу» следователей по делу Якира и Красина: «Ни один из множества эпизодов, вмененных в вину Якиру и Красину, не поколеблен в суде. Как образец, это дело заслуживает, на мой взгляд, того, чтобы на нем поучить всех следователей органов государственной безопасности, как надлежит расследовать подобную категорию уголовных дел» [76] ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 8533. Л. 112.

.

Во второй половине 1960-х гг. значительные средства были брошены на усиление тайного политического сыска. В 1967 г. КГБ резко активизировал свою агентурную работу. В течение года было завербовано 24 952 новых агента, что составляло 15% от всей агентуры и в два раза превышало количество «выявленных» в том же году инакомыслящих [77] РГАНИ.Ф. 89. Перечень 51. Док. 3. Л. 7.

. Несложный подсчет показывает, что в целом агентура КГБ в конце 1960-х гг. составляла около 166 тысяч человек, что весьма далеко от традиционных представлений советских людей об окружавших их повсюду тайных агентах КГБ, но достаточно, чтобы контролировать потенциально опасные для режима социальные слои и группы. Сама же легенда о всепроникающем оке КГБ, о тотальном контроле за поведением всех и каждого, оказывала сдерживающее влияние на многих недовольных.

Обложенная со всех сторон органами государственной безопасности, затравленная систематическими идеологическими проработками, изолированная от народа интеллигентская оппозиция пыталась вдохнуть новые силы в угасавшее движение, но лидеры были «под колпаком» КГБ, а потенциальных «новобранцев» и сочувствующих немедленно «профилактировали» и «отрезали» от верхушки. В апреле 1969 г. председатель КГБ СССР при СМ СССР Ю. Андропов сообщал ЦК КПСС, что «инспираторы антиобщественных акций Красин и Григоренко продолжают изыскивать возможности активизировать вредную деятельность единомышленников и значительно расширить круг своих сторонников», предлагая обратиться с официальной просьбой к властям о разрешении создать «общества в защиту прав человека»; не дожидаясь получения ответа, они решили создать «в Москве, Киеве и Ленинграде так называемые «оргкомитеты» и широко информировать об этом общественность через возможности «самиздата». КГБ особо отметил тактические противоречия среди лидеров правозащитников: «Григоренко придерживается такой точки зрения: чем меньше нас, тем агрессивней мы должны себя вести, что единственное наше спасение в непрерывных атаках, что мы партизаны и должны придерживаться партизанской тактики, то есть заниматься непрерывными вылазками. Если мы замолчим или снизим интенсивность нашего давления, то нас раздавят». Красин же считает, что «существует центральное российское движение. Какое оно ни маленькое, ни убогое – оно существует, и это факт. […] Кроме героизма, кроме жертвенности, которые лежат в основе этого, это движение открытое, легальное, движение, которое не пользуется традиционными методами подпольщины, конспирации, подрывной деятельности, свержения и прочее. Оно имеет свои определенные этические принципы. Главный принцип и главное оружие его – это гласность […] Демонстрация – это пока еще не форма. Это пока истерическая форма. Пока на демонстрацию ходят 20-30-40 человек, это не демонстрация. На демонстрацию нужно выйти 1000 человек, тогда это будет демонстрация. Пока единственной апробированной формой, и даже признанной властями, является форма наших письменных протестов» [78] РГАНИ.Ф. 5. Оп. 30. Д. 462. Л. 58-60.

. Отказавшись от «подпольщины» и сделав ставку на гласность, на легальные или полулегальные формы борьбы, диссидентское движение поставило себя в сложное положение. С одной стороны, ему удалось существенно расширить идеологическую ауру критики режима, с другой – не делая из своей деятельности особой тайны, оно облегчило работу политического сыска. Будучи интеллектуально влиятельным и исключительным по своему значению культурным феноменом 1970-х гг., многократно превосходя «подпольщиков» по степени воздействия на общество, правозащитное движение не могло в то же время не страдать от организационного вакуума, отсутствия формальных связей и т.п. И если в некоторых странах Восточной Европы идеи инакомыслящих стали идеологией сильных общественных движений (например, в Польше), в СССР либеральные диссидентские идеи не успели пережить подобной трансформации, а само движение к концу 1970-х гг. практически сошло на нет. Докладные записки КГБ в ЦК КПСС с конца 1970-х гг. содержат упоминания только об «остатках т.н. «борцов за права человека» и т.п. [79] РГАНИ.Ф. 5. Оп. 30. Д. 462. Л. 58-60.

.

Причины спада и кризиса правозащитного движения следует, однако, искать не только в полицейской мудрости Ю. Андропова, но и в том, что его (движения) начало и расцвет пришлись на период кратковременного «симбиоза» населения и власти. А когда власти исчерпали кредит доверия, потеряли из-за обострявшихся экономических проблем способность покупать лояльность «молчаливого большинства», безнаказанно накачивать в потребительский сектор экономики необеспеченные товарами деньги, правозащитное движение уже не имело сил использовать эту новую ситуацию в свою пользу.

Кроме того, будучи лишь видимой частью «антисоветского айсберга», диссиденты не только не могли, но и не пытались возглавить и организовать разнообразные формы оппозиционной деятельности. О значительной их части они просто не знали, как и все население СССР, но даже если бы и знали, то, верные своему отрицанию «подпольщины», вряд ли бы стали связываться с сомнительными «конспираторами». Однако тот факт, что с середины 1960-х гг. судебные преследования инакомыслящих пошли на спад, а затем и почти совсем прекратились, вовсе не означал, что размах традиционной крамольной деятельности пропорционально снизился. 11 октября 1972 г. председатель КГБ Ю.В. Андропов и Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко информировали ЦК КПСС о количестве профилактированных участников «группирований политически вредного характера». За пять лет (с 1967 по 1971 г.) было выявлено и профилактировано 13 602 человека, входящих в состав 3096 «группирований» [80] ГА РФ.Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 8176. Л. 65.

. В среднем получается 2720 человек в год. Если вспомнить, что в середине 1950-х гг. задержание за антисоветскую агитацию и пропаганду почти автоматически означало арест и судебное преследование, то уровень оппозиционной активности населения в первые годы пребывания Брежнева у власти нужно признать весьма высоким (выше даже, чем во время вспышки репрессий в 1957-1958 гг.). Можно даже говорить о серьезных, хотя и кратковременных, симптомах кризиса во взаимоотношении населения и власти. Причем среди осужденных по-прежнему доминировали рабочие [81] Там же. Д 8010. Л. 230.

. Однако новый курс в политических преследованиях крамолы, связанный с именем Ю. Андропова, начал постепенно приносить свои плоды, а оппозиционная активность населения пошла на спад. В справке от 12 февраля 1976 г. о состоянии прокурорского надзора за следствием в органах государственной безопасности и работе отдела за 1975 г. отмечается, что в 1975 г. «предостережено» только 484 человека. Из них лишь один впоследствии был привлечен к уголовной ответственности [82] Там же. Д. 8670. Л. 29.

.

Интервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов - Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/1088031/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)