Игорь Липовский - Библейский Израиль. История двух народов

- Название:Библейский Израиль. История двух народов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гуманитарная Академия

- Год:2010

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93762-066-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Липовский - Библейский Израиль. История двух народов краткое содержание

Книга известного востоковеда, профессора Бостонского университета И. П. Липовского посвящена наиболее загадочным и дискуссионным событиям библейской истории. На основе тщательного анализа ветхозаветных и древневосточных источников автор делает вывод о значительных культурно-исторических различиях между двумя группами древнееврейских племен — северными и южными коленами, что позволяет ему представить совершенно новый взгляд на происхождение древнего Израиля, эпоху патриархов, пребывание евреев в Египте, Исход, а также на завоевание евреями Ханаана.

Охватывая в своем фундаментальном исследовании период почти в полторы тысячи лет — от патриарха Авраама до разрушения первого Иерусалимского Храма, И. П. Липовский находит подтверждение многим фактам, изложенным в Библии, и в то же время его труд лишний раз доказывает, что подлинная история всегда оказывается несравненно богаче и многограннее, чем ее отражение даже в самых великих литературных памятниках.

Написанная живым, увлекательным языком книга адресована как специалистам — историкам, востоковедам, религиоведам, культурологам, так и всем интересующимся древней историей.

Библейский Израиль. История двух народов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

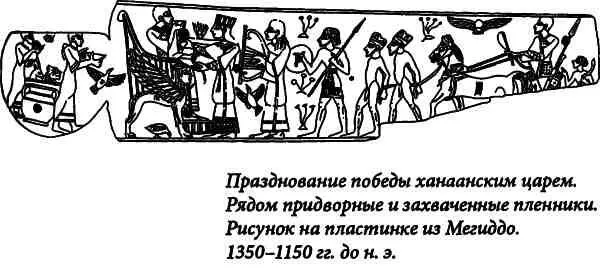

Примечательно, что Даган-такала делал различия между грабителями и хабиру, то есть для него, современника тех событий, они были не одним и тем же, как для некоторых нынешних историков. Интересно, что те из правителей Ханаана и Амурру, кто обвинял хабиру в грабеже, на деле описывали их поступки не как акты разбоя и бандитизма, а как действия враждебной армии. Хотя, учитывая моральные нормы того времени, трудно провести границу между действиями армии противника и обычным грабежом. Лучшим примером того являются военные походы египетской армии в Ханаан, которые представляли собой фактически узаконенный грабеж.

Одно из писем Амарнского архива содержит очень важное определение хабиру, которое нигде больше не встречается. Неидентифицированный автор — скорее всего, один из правителей страны Амурру, — повествуя о своем сопернике, сравнивает его с хабиру, называя его «беглой собакой». Не «бродячей», что было бы указанием на неоседлый, бездомный характер хабиру, а именно «беглой», то есть убежавшей от хозяина. Вероятно, это был намек на обстоятельства, при которых хабиру появились в Ханаане и стране Амурру — на их вынужденное бегство из Египта [28] EA 67, text: VAT 1591, 13–18.

.

Из писем Амарнского архива становится очевиден и другой факт: хабиру не имеют единого руководства или вождя, они не объединены в племенной союз или союзы, и это облегчает положение местных правителей. В одном из своих Посланий Риб-Хадда, правитель города Губла, выражает страх только при одной мысли о возможности объединения хабиру. Вероятно, после изгнания гиксосских фараонов из Египта аморейские племена, оставшиеся в нильской дельте, лишились как авторитетных вождей, так и сложившейся системы племенной организации. Не случайно основатель Нового царства, египетский фараон Яхмос, не пожалел потратить три года на осаду южноханаанского города Шарухена, чтобы «добить» гиксосов и их племенную верхушку и тем самым обезглавить враждебных ему амореев. После потери гиксосских вождей, в атмосфере нарастающего давления со стороны египтян амореи из нильской дельты так и не сумели найти им замену — новых лидеров, и в составе разных племенных групп в разное время покинули негостеприимный Египет. Как показала последующая история, у амореев-хабиру снова появились свои выдающиеся вожди, но на этот раз их власть ограничивалась только собственными племенными группами и территорией Ханаана.

В какой степени письма Амарнского архива отражают историю северных древнееврейских племен в Ханаане в XV–XIII вв. до н. э.? Ведь там нигде не упомянуто ни одно из израильских племен, ни один из персонажей библейской истории. Видимо, они могут помочь нам в трех аспектах. Во-первых, везде, где речь идет о хабиру в центральном и северном Ханаане, есть большая вероятность того, что под этим именем скрываются именно израильские племена. Во-вторых, письма местных правителей дают нам представление о политической ситуации, в которой жили эти племена до завоевания ими Ханаана полтора-два века спустя. И, наконец, в-третьих, они дают некоторую информацию о хабиру вообще и, предположительно, о месте древних евреев среди них. Будучи вытесненными из дельты Нила, аморейские племена разошлись под именем хабиру по Ханаану, Сирии и Месопотамии. Однако в наибольшем количестве они сконцентрировались в Ханаане, на ливанском побережье и в южной Сирии, то есть там, откуда они и пришли в Египет. Здесь они составляли существенную часть населения и поэтому оказали решающее влияние на дальнейшую судьбу этого региона. В других районах — в северной Сирии и Месопотамии — хабиру являли собой лишь незначительную долю местных жителей и соответственно не играли там никакой роли.

Некоторые историки ищут предков древних евреев не среди хабиру, а среди суту [29] Rainey A. F. Israel in Merenptah’s Inscription and Reliefs // IEJ. 2001. № 51. P. 57–75.

. Согласно имеющимся письменным источникам, суту представляли собой западносемитские племена амореев, которые кочевали на полупустынных землях от южного Заиорданья до северной Сирии. Египтяне называли их, или, по крайней мере, тех из них, кто обосновался в южном Заиорданье, «шасу». В документах Амарнского архива суту часто упоминаются рядом с хабиру, однако все правители Ханаана, Амурру, Сирии и Месопотамии проводили четкую грань между суту и хабиру, правда, нигде не поясняя, в чем же она заключается. Вероятно, главное отличие состояло в том, что суту/шасу не уходили в Египет, не вели оседлого образа жизни в нильской дельте и не имели никакого отношения к гиксосам. Они не были бездомными, как хабиру, им удалось сохранить за собой свои племенные территории в Заиорданье и Сирии. Несмотря на столкновения с Египтом, суту не имели такого глубокого «исторического» конфликта с этой страной, как хабиру, и поэтому не считались антиегипетской силой в регионе. Более того, некоторые племена суту/шасу даже находились на египетской службе. Примечательно, что никто из правителей Ханаана и Амурру не жаловался фараону на контакты их соперников с суту, зато они часто обвиняли друг друга в союзе с хабиру.

Еще одно важное отличие заключалось в образе жизни. Суту продолжали оставаться кочевниками, в то время как хабиру перед своим изгнанием из нильской дельты были оседлыми. Не исключено, что они уже XIV в. до н. э. занимались как скотоводством, так и земледелием. Именно власть Египта в Ханаане и Амурру мешала им окончательно осесть на землю, и как только ей пришел конец, хабиру быстро завоевали эти страны и стали оседлыми.

В посланиях правителей Ханаана, Сирии и Месопотамии суту изображались чаще всего как кочевники-разбойники, которые нападают на торговые караваны, проходящие через их территории. Они мало считались с местной и даже египетской властью и, как все кочевники, были трудноуправляемы и контролируемы. Оседлое население относилось к суту с опаской и недоверием. Местные правители и египетские власти, с одной стороны, периодически брали их к себе на службу в качестве наемников, с другой — были вынуждены устраивать военные экспедиции для усмирения наиболее агрессивна племен. В этом отношении хабиру считались более предсказуемыми по поведению и более близкими по образу жизни к окружавший их оседлым народам, поэтому местное ханаанейско-аморейское население относилось с большим доверием к хабиру, нежели к суту Последние имели настолько сомнительную репутацию, что даже такой послушный египетский наместник как Риб-Хадда, правитель Библоса, не побоялся послать два письма фараону, в которых откровенно возмущался поступком египетского сановника: «Пахуру совершил подлость в отношении меня, — негодовал Риб-Хадда. — Он послал суту, и они убили людей ширдану. И трех человек увели в Египет. Весь город страшно разгневан на меня. Люди говорят: „Подобного еще никогда не совершалось!“» [30] EA 122, text: VAT 1625, 31–49.

. О нападении суту, только на этот раз на посланцев фараона, жаловался и ассирийский царь Ашшур-убаллит. Он сообщал, что эти кочевники подвергали жизнь царских гонцов смертельной опасности [31] EA 16, text: С 4746, 37–55.

.

Интервал:

Закладка: