Жерар Израэль - Кир Великий

- Название:Кир Великий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Молодая гвардия, 2006. — 239[1] с.: ил.

- Год:2006

- ISBN:5-235-02821-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жерар Израэль - Кир Великий краткое содержание

История Кира II или Кира Великого, быть может, самого привлекательного героя Древнего мира, покорителя Вавилона, известна нам благодаря источникам, часто противоречивым, сомнительным и даже мифическим. Тем ценнее выглядит работа французского исследователя Жерара Израэля, который, сопоставляя разнообразные материалы эпохи, сумел убедительно показать весьма заметную роль персидского владыки в политической и духовной жизни Древнего Востока.

Этот царь маленького государства Аншан завоевал во второй половине VI века до н. э. необъятные земли от Средиземного моря до Персидского залива, от берегов Сырдарьи до Нила, пытаясь установить на них прочный мир, объявив столкновения между народами нарушением божественной воли. Он на практике применил принципы свободы, заложенные в зороастризме, а иудеям, сосланным в Вавилон, позволил вернуться в свою страну.

Ouvrage publiй avec l'aide du Ministиre franзais chargй de la Culture — Centre national du livreИздание осуществлено с помощью Министерства культуры Франции (Национального центра книги)

Перевод осуществлен по изданию:Gerard Israёl. Cyrus le Grand. Fondateur de l'Empire perse. Paris, Librairie Arthеme Fayard, 1987

Кир Великий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сын почившего царя Амель-Мардук принял власть в тревожной атмосфере неуверенности в будущем. Новый властелин Вавилона, словно желая снискать расположение чужеземного бога, вернул полную свободу бывшему царю Иудеи, Иехонии: «В тридцать седьмой год переселения Иехонии, царя Иудейского, в двенадцатый месяц, в двадцать седьмой день месяца, Евилмеродах (Амель-Мардук), царь Вавилонский, в год своего воцарения вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его» [42] 4 Цар. 25: 27–30.

.

Евилмеродах, как говорили, подумывал даже о возвращении на трон Иудеи такого же добродетельного монарха, как бывший царь Иехония. Но Иерусалим так и не получил свободы. Город был лишен своего храма, открыт для мародеров, по улицам ходили дикие звери на глазах у немногочисленных иудейских крестьян, которые не в состоянии были защитить святое место от разорения.

Могучая некогда Ниневия, столица ассирийцев, была отдана на волю разрушителей. Столица иудеев Иерусалим больше не могла играть роль божественного обиталища. Вавилон же процветал. Навуходоносор, победитель и наследник ассирийцев, дал халдеям небывалую силу. В день кончины своей, наверное, думалось ему, что он представляет единственную в деяниях его эпохи преемственность сменяющих друг друга властителей Востока, единых в своем стремлении к власти.

Глава II

ПЕРСИДСКИЙ МУЛ

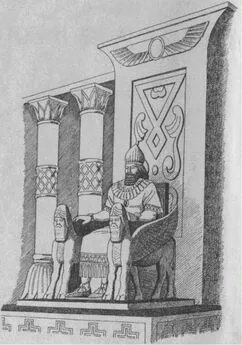

«Я — Кир, царь вселенной, великий царь, могучий царь, царь Вавилона, царь страны Шумера и Аккада, царь четырех сторон света; сын великого царя Камбиса, царя города Аншана, внук великого царя Кира, царя города Аншана, правнук великого царя Теиспеса, царя Аншана…» [43] Имеются две различные надписи. Первая — на древнеперсидском, найдена в Пасаргадах, на могиле Кира. Вторая содержит 45 строк на халдейском языке, начертана на глиняном цилиндре.

Это заявление о собственной царской персоне было сделано после того, как Кир достиг вершины славы, завоевав Вавилон, и установил мир в своем огромном царстве. Оно свидетельствует о его намерении создать мировую империю.

Провозгласив себя «царем всей земли» (формулировка, всегда относившаяся только к отцу всех богов), новый властелин региона придавал своему правлению одновременно и экуменическое, и политическое значение. В этом смысле великий царь не забывал об историческом родстве с предшественниками, как потомок Ахеменидов и основатель династии царей Аншана…

Аншан, небольшое царство, откуда пошло величие Ахеменидов, находился в гористой местности, господствующей над более привлекательной равнинной Сузианой, а вместе равнинная и гористая области составляли Элам. Столица этой страны, Сузы, по своему блеску не могла равняться с Ниневией или Вавилоном, но с культурной и экономической точки зрения была первоклассным городом. Он находился на южном окончании царского пути длиною в 2400 километров. Путь этот соединял Средиземное море с Персидским заливом. В городе останавливались караваны, и это обеспечивало ему немалый доход. На протяжении веков прислонившийся к Иранскому нагорью город Сузы развивал блестящую цивилизацию, влияние которой распространилось далеко за пределы этого царства.

Аншан находился несколько в стороне, на отрогах горного хребта. Люди, жившие там, казалось, сохраняли себя как резерв истории, придерживаясь добродетельной строгости в жизни, полной лишений. Этот бедный, но хорошо укрытый край к 700 году дал убежище мелким арийским племенам, в том числе пасаргадам, к которым относились предки Кира.

Приход воинственных кочевников со своими женами, детьми и многочисленными стадами не вызвал протеста народа Элама. Эти всадники, явившиеся неведомо откуда, скоро стали служить местным князькам, а те выделили небольшие наделы земли, где они и обосновались. Постепенно пришельцы превратились в настоящих наемников и взяли на себя охрану всего края. Но главное — благодаря эламитам жители Аншана получили доступ к культуре, ранее им неведомой. Элам стал своего рода школой для древнего воинственного народа и передал ему традиции древних цивилизаций Ассирии, Вавилона и Урарту.

Переход этих арийских племен к оседлой жизни под покровительством эламитов способствовал их развитию в направлении ожидавшей их судьбы и, главное, совершенствованию таких качеств, как гуманность и сила, что и составило их славу. Об уровне и развитии цивилизации Элама можно судить, читая описание Ашшурбанипалом города Сузы, который он разрушил в 640 году, после чего разгрому подверглась вся Сузиана, а ее население было выслано в Самарию: «Великий священный город Сузы… Я вошел во дворцы… где украшения, царские символы, воинское оружие, вся мебель дворцов была в целости… Я увез их в качестве трофеев в страну Ашшура. Я разрушил зиккурат в Сузах, построенный из кирпича и лазурита. Я сбил с него рога из сверкающей меди».

Большинство людей племени пасаргадов, не теряя контакта с долиной Сузианы и с городом Сузы, заперлись в своих крепостях. Своим предводителям они скоро присвоили титул царя Аншана. Племена организовали политический совет, который должен был координировать их отношения с другими народами и защищать общие интересы различных кланов. В 700 году пасаргады выбрали царем Аншана самого достойного из них, Ахемена. Совет, объединившийся вокруг царя, включал в себя военную знать, землевладельцев и членов его семьи.

Но для того, чтобы создать нацию, недостаточно объединить племя на определенной территории и провозгласить кого-либо царем. Приверженцы Ахемена, если они хотели пронести через всю историю силу своей идеи, должны были совершить славный, героический поступок, который позволил бы им самим назвать себя основателями царства.

В 681 году мощь Ассирии была безраздельна. А правивший в Ниневии грозный царь Синаххериб, несмотря на несколько неудач, был все же несомненным владыкой Востока. Быть может, Ахемен решил, что для рождения народа, свободно распоряжающегося своей судьбой, надо, чтобы он выступил против самого могучего монарха своей эпохи или, по крайней мере, присоединился к тем, кто намеревался противостоять власти Ниневии. Или он думал, что необходимо схватиться врукопашную с чужеземной властью, чтобы закалить душу нарождающейся нации?

Когда Синаххериб предпринял еще одну попытку урезонить провинцию Вавилонию, эту вечную смутьянку, он встретил на своем пути целую коалицию, куда входили кроме вавилонян войска Элама, втянувшего в дело всех своих вассалов и союзников, в том числе, разумеется, пасаргадов. Противников Синаххериба оказалось столько, что их движение сравнили с нашествием саранчи. Битва разыгралась на берегах Тигра, у Халуле. Исход боев сперва был неясен, и народы, восставшие против царя Ассирии, толковали эти колебания судьбы как падение мощи Ниневии. Однако Синаххериб, прибегая к гиперболе, смело стал превозносить свою победу: «Я перерезал им глотки, как газелям на охоте, как ниточку, их перерезал, вся земля была залита кровью и завалена их внутренностями. Кони, запряженные в мою колесницу, скакали по грудь в крови, как по разлившейся реке».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: