Виктор Безотосный - Наполеоновские войны

- Название:Наполеоновские войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4400-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Безотосный - Наполеоновские войны краткое содержание

История человечества – это история войн и завоеваний. Россия на протяжении своей истории пережила фактически три мировых конфликта, начиная с «эпохи Наполеоновских войн». Почему же французы и русские воевали друг с другом? Неужели из чувства национальной ненависти? Почему Наполеон, придя к власти на гребне революционной волны, увлек за собой в бездну войны французов, итальянцев, немцев, даже испанцев, не говоря уже о поляках, и строил свою европейскую империю? Чем она так не нравилась русским, англичанам, пруссакам, австрийцам, шведам, испанцам и другим народам? Какие цели преследовала Россия, создавая и активно участвуя в антинаполеоновских коалициях?

Автором была поставлена задача нарисовать общую картину участия российской армии в войнах против Наполеона, выявить место и роль России в антинаполеоновских коалициях с точки зрения национальной и европейской истории.

Наполеоновские войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мало кто из военных историков обращал свой взор на начальный период царствования Александра I – 1801 – 1805 гг. Причины этого понятны: основные военные события, связанные с историей русской армии, произошли после 1805 г. и оставили в тени первое пятилетие правления этого монарха. Тем не менее в эти годы в военной сфере предпринимались некоторые попытки важных преобразований, и проанализировать их весьма любопытно.

Необходимо отметить, что в области военного искусства в Европе тогда активно боролись две тенденции. После Семилетней войны на протяжении второй половины XVIII столетия законодательницей военной моды оставалась прусская военная система Фридриха Великого (организация, дисциплина, построение, маршировка, выправка, единообразие) и доминировали разработанные пруссаками тактические постулаты (линейная тактика, маневрирование, действие конницы, ведение «малой войны» и т. д.). Прусская армия считалась образцовой, а прусские теоретики, как наследники славы сражения 1757 г. при Росбахе, оказывали мощное влияние на сознание военачальников всей феодальной Европы, включая и Россию. В то же время ростки новой военной доктрины (получившей в литературе название «тактика колонн и рассыпного строя»), рожденной энтузиазмом борьбы за независимость североамериканских колонистов и Французской революции, практически не воспринимались в феодальной Европе. Громкие победы французского оружия тогда объяснялись специалистами–современниками случайными причинами, весьма далекими от истины. Очевидные преимущества новой передовой военной системы вполне обозначились и стали активно осмысляться в европейских армиях лишь после сокрушительных поражений противников Франции в начале ХIХ столетия.

В России из этих двух главных направлений военного дела на рубеже веков явное предпочтение отдавали прусской системе, о чем наглядно свидетельствовало все царствование Павла I. Причем положительный предшествующий национальный опыт практически не обобщался, а приоритет безоговорочно отдавался иностранным (прусским) веяниям, хотя многие отечественные образцы ведения военных действий еще в XVIII столетии более поздними исследователями определялись как элементы тактики колонн и рассыпного строя. Не были вовремя учтены и наглядно проявившиеся негативные тенденции во время боевых действий 1799 г. российской императорской армии против французских войск. Из трех театров военных действий, где сражались русские войска, неудачи последовали на двух – в Голландии и Швейцарии. Лишь благодаря воинскому таланту А. В. Суворова и его победам в Италии русская армия была полностью реабилитирована. В то же время Швейцарский поход Суворова 1799 г. официально превозносился властями и многими историками как бесспорная победа, что вряд ли можно объективно оценивать подобным образом. Учитывая печальные результаты похода, резонно было говорить лишь о том, что Суворову в тяжелейших и драматических обстоятельствах удалось спасти честь и не уронить престиж русского оружия. Слава же русского полководца затмила военные неудачи и не позволила задуматься в России над их причинами.

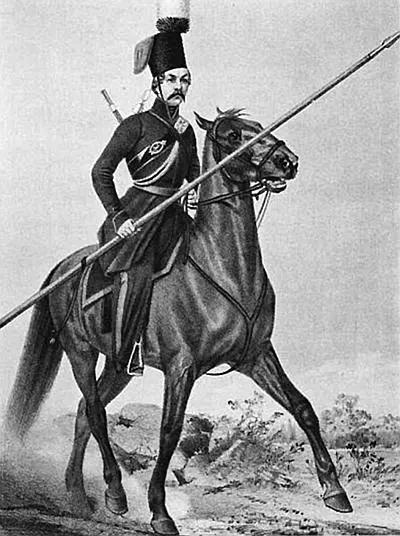

Обер–офицер Кирнбурнского драгунского полка 1812—1814 гг.

Какую же позицию по отношению к армии занимал Александр I в начале своего царствования? За плечами российского императора была пройденная им в юности школа изощренного лавирования между салоном бабки – властолюбивой Екатерины II и гатчинской казармой вечно подозрительного отца – Павла I. По мнению В. О. Ключевского, ему долго пришлось жить «на два ума, держать две парадные физиономии». Но военное воспитание Александр I получил под непосредственным руководством отца, а его великая бабка никак не мешала этому. Многие современники отмечали, что гатчинский дух и традиции оставили в нем глубокий отпечаток и в первые годы царствования он никак не следовал по стопам «победного века Екатерины». Так, адмирал А. С. Шишков весьма негативно сравнивал военную преемственность царствований Екатерины и ее внука и писал в своих мемуарах: «Все то, чего при ней не было, и что в подражание пруссакам введено после нее, осталось не нарушенным: те же по военной службе приказы, ежедневные производства, отставки, мелочные наблюдения, вахтпарады, экзерциргаузы, шлагбаумы и проч., и проч.; та же раздача орденов лекарям и монахам. Одним словом, Павлово царствование, хотя и не с тою строгостью, но с подобными же иностранцам подражаниями и нововведениями еще продолжалось» [36] Цит. по: Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. II. СПб., 1904. С. 42.

. Другой деятель времени Александра I, П. Г. Дивов, также отмечал печать конца прошлого столетия (Павла I) на военную политику государства: «Буйность, строптивость сего повелителя России причиною была не малого затруднения наследника его, ибо в течении пятилетнего царствования отставленных и выключенных генералов и офицеров находилось несколько тысяч. Все сии изгнанные и потерпевшие служители явились в столицу и трудами управляющего министерством военным Ламба были размещены в течении одного года. Но направление, данное военному департаменту в царствование покойного государя, осталось по–прежнему, следовательно, и все бремя мелочного разбирательства осталось предметом заботливости самого государя, отъемлющей драгоценнейшее время, потребное на рассмотрение и внимание других государственных соображений» [37] Повествование о царствовании императора Александра I, для него одного писанное // Русская старина. 1899. № 10. С. 81.

. Укажем, что за время павловского правления было уволено 7 генерал–фельдмаршалов, 363 генерала, 2156 офицеров.

Казак Донского Войска, 1801—1809 гг.

Несмотря на суровую оценку известных мемуаристов, изменения в военной сфере все же происходили и в начале правления Александра I, хотя направление осталось прежним. Уже 29 марта 1801 г. (через 17 дней после восшествия на престол) император вернул полкам прежние исторически сложившиеся названия. Затем последовали другие перемены, в первую очередь это касалось формы одежды и воинских атрибутов. В 1801 г. с офицерских знаков убрали изображение Мальтийского креста, а с 1803 г. нижние чины стали носить погоны на обоих плечах. Произошли изменения и в прическах – всем чинам приказали обрезать букли и укоротить косу, пудру использовать только для парадов и праздников. С 12 марта 1802 г. по конформированному «Табелю мундирных, амуничных и оружейных вещей» в обиход вводились новые образцы головных уборов – гренадерская, фузелерная и фуражная шапки, а также мушкетерские шляпы. В 1803 г. в кавалерии изменилась обшивка чепрака и чушек. С 1802 г. в полках было оставлено по два знамени на батальон (одно из шести считалось полковым). С 1803 г. для формирующихся полков введены новые знамена образца 1803 г. [38] См.: Ульянов И. Э. Регулярная пехота. 1801—1855. М., 1996.

В целом можно констатировать, что павловская военная система даже внешне оставалась почти без изменений, нововведения лишь слегка изменили внешний вид армии и были продиктованы военной модой или личными пристрастиями нового монарха. Реформы, если их можно назвать реформами, носили косметический характер и не затрагивали укорененных Павлом I прусских основ военного дела в России.

Интервал:

Закладка:

![Виктор Мишин - Боги войны [litres]](/books/1056082/viktor-mishin-bogi-vojny-litres.webp)

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/1143548/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st.webp)