Яков Шур - Когда?

- Название:Когда?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Шур - Когда? краткое содержание

Знаете ли вы, сколько дней в году? Каждый скажет: 365 или 366 — и ошибется. Столько листков в отрывном календаре, а в году больше 365 и меньше 366 суток. Календарь указывает не только число месяца и день недели. Взгляните на отрывной листок, и вы узнаете, когда сегодня взошло и зайдет Солнце, какая нынче фаза Луны, годовщина какого важного события. А на обороте листка вы прочтете интересный рассказ, стихи или загадку.

Календарем мы пользуемся каждый день, он — наш верный помощник, когда мы хотим заглянуть в будущее и назначить срок исполнения наших дел, обещаний, надежд.

Как и другие привычные вещи, он только кажется простым. На самом-то деле над созданием календаря трудились многие люди в течение тысячелетий.

В древности у каждого народа был свой календарь, не очень точный и мало похожий на нынешний. Не так легко и просто было наладить правильный счет дней. Из-за этого получалась путаница-неразбериха, иной раз смешная и забавная, а чаще весьма неприятная.

По правде сказать, и нынешний наш календарь не очень удобен. А ведь можно…

Впрочем, лучше прочтите книгу: она вам расскажет о далеком и недавнем прошлом календаря и о его близком будущем.

Когда? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

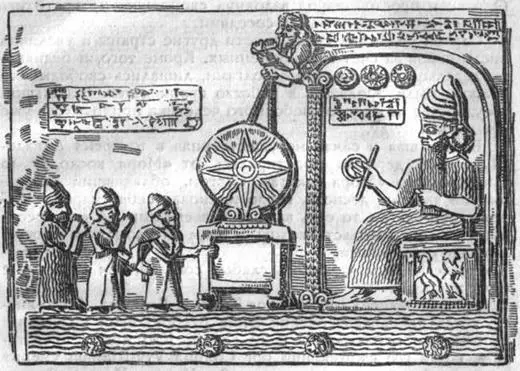

Все большую власть приобретали жрецы: они, мол, своими молитвами и таинственными обрядами умиротворяли злых духов. Но хороший урожай давали все-таки не богослужения, а правильное орошение полей. У маленького государства нет ни сил, ни средств, чтобы создавать крупные водохранилища и широко разветвленную сеть каналов.

Лучше всего использовать воду для орошения можно лишь на территории большого государства. И города-победители после удачных походов не только расширяли свои земельные угодья, но, кроме того, умножали даровую рабочую силу, превращая военнопленных и мирных жителей в рабов.

Война была очень выгодным предприятием, разумеется, только для богачей. Народ даже при победе расплачивался своей кровью, а при поражении — скудным достоянием и свободой.

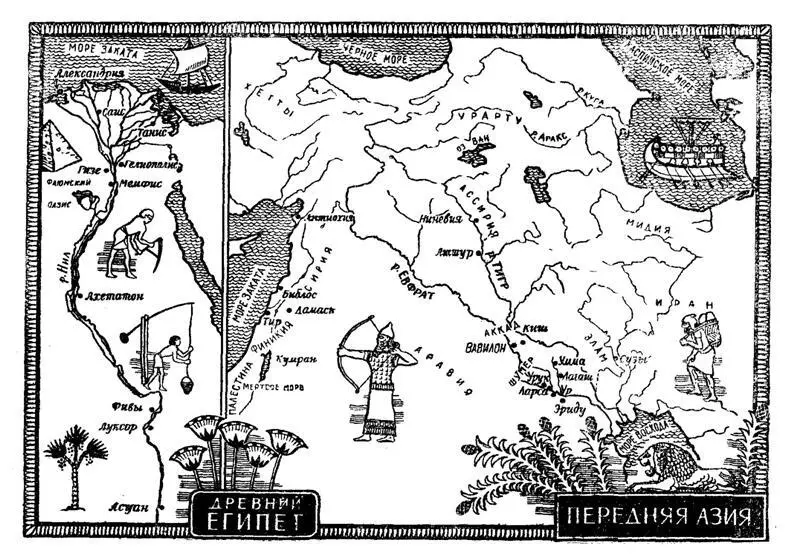

Самый сильный из шумерских городов-государств Лагаш больше 4500 лет назад победил соседей и объединил их в крупное государство. Теперь лагашские властители командовали всеми оросительными работами на широких просторах. Хорошо вооруженная армия надежно защищала обширное Лагашское государство от грабительских набегов эламитов и Других воинственных соседей, охраняла безопасность торговых путей и караванов.

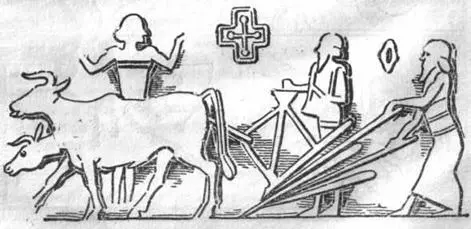

Искусные ремесленники придумали колесо и колесную повозку, на которой можно было перевозить гораздо больше товаров, чем вьюком. Это было великим изобретением: ведь и до сих пор ездим мы по суше на колесах, и без них не обходится почти ни один механизм — от часов до сложнейших машин.

Многими другими изобретениями обязано человечество шумерийцам. Они создали серп и соху с особой трубкой для посева семян. В соху земледельцы запрягали вола — труд человека стал более производительным и увеличился урожай.

Богатели лагашские цари, жрецы и тамкары за счет трудового народа. Потом город Умма, сосед и давний враг Лагаша, покорил его и стал во главе Шумера, но недолго пользовался плодами своей победы.

В XXIV веке до новой эры на севере от Лагаша выросло сильное Аккадское государство. Отыщите на карте город Киш — здесь была столица аккадцев, основанная, по преданию, героем Этаной, «летавшим на небо и обошедшим все страны». Талантливый полководец кишского царя, захватив в свои руки власть, назвал себя Саргоном — «истинным царем».

Своей столицей он избрал город Аккад на левом берегу Евфрата, в том месте, где эта река ближе всего подходит к Тигру. Саргон не только объединил отдельные аккадские племена, он завоевал и Шумер. В конце концов, это пошло на пользу обоим государствам: при едином управлении можно успешнее орошать и осушать земли, строить новые каналы, водохранилища, сухопутные дороги, расширять торговлю.

В интересах купцов, тамкаров, была введена единая государственная система мер. У шумерийцев основной мерой веса была мина, около 500 граммов, а у аккадцев — шекель, примерно 8,4 грамма, то есть в шестьдесят раз меньше. Когда Шумер был присоединен к Аккаду, обе меры стали обязательными для всего населения. Так была узаконена шестидесятиричная система счисления.

Разумеется, от создания крупного объединенного государства больше всего выиграли правители, жрецы, тамкары. Однако и простой народ вздохнул свободнее: прекратились беспрерывные войны между соседями.

Саргон подчинил своей власти другие страны и увеличил число рабов за счет военнопленных. Кроме того, и бедняки-земледельцы, закабаленные долгами, лишались свободы или должны были продавать в рабство своих детей. В большом государстве на одного свободного человека приходилось уже четыре иги-ну-ду.

Богатейшая и самая могущественная в то время Аккадо-Шумерская держава простиралась от «Моря восхода» до Средиземного «Моря заката». Саргон, обладавший безграничной властью деспота, гордо именовал себя «царем четырех стран света», то есть владыкой всего мира. А его преемники уже не довольствовались и этим титулом: они провозглашали себя богами.

Но легче было покорить слабых соседей, чем стихийные силы природы.

Урожай зависел от разливов Тигра и Евфрата. А кто знает, когда повелитель океана Энки откроет свои подземные шлюзы, чтобы заполнить реки водой? Кто может предугадать, когда все сжигающий бог Солнца Уту-Шамаш умерит жару и благодатная царица неба Инанна-Иштар, богиня плодородия, наградит страну своими щедрыми дарами?

Теперь каждый может быть пророком и по календарю уверенно предсказывать, например, в феврале, что через месяц наступит весна.

У шумерийцев и аккадцев настоящего календаря еще не было, и служители богов, жрецы, по-своему объясняли смену времен года.

Истинное дитя

Каждое утро раздвигаются бронзовые ворота на востоке, и бог Солнца Уту-Шамаш встает из-за гор, чтобы прогнать мрак и болотные туманы. Вечером он уходит через западные ворота, а на рассвете вновь возвращается, и светлый день сменяет темную ночь.

Но почему после дождливой зимы приходит весенний расцвет природы, а летом вянут и чахнут растения? Об этом толковала другая сказка.

Есть у царицы небесной и «хозяйки полей» Иштар возлюбленный Таммуз — «истинное дитя», как называли бога растений. Благоденствует вечноюное дитя в зимние дожди и весной, но томительный летний зной обрекает Таммуза на нестерпимые муки. И каждый год в месяце сивану (май — июнь) умирает страдалец, нисходит в подземное царство злобной Эрешкигаль и ее мужа Нергала — бога войны, болезней и смерти.

Никто по своей воле — ни люди, ни боги — не смеет проникнуть в обитель вечного мрака и тлена, откуда нет возврата. Но скорбящая Иштар нарушает запрет и еще грозит привратнику, охраняющему вход в преисподнюю: открой немедленно ворота, иначе я сокрушу замки и запоры, выпущу на волю всех ваших узников — мертвецов, и станет на земле больше покойников, чем живых людей.

Услышала об этом Эрешкигаль и в безумной ярости призвала бога чумы Намтара. Он должен заточить незваную гостью в темницу, отдав на растерзание шести десяткам болезней, поражающим сердце и печень, руки и ноги, глаза и уши.

Пока несчастная богиня плодородия, горюя о возлюбленном, томится в подземном плену, великой скорбью объят осиротевший мир: желтеют и сохнут травы, нет ни колоса, ни цветка на бесплодной земле, не щебечут птицы, угасает любовь и замирает жизнь…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: