Андрей Гусаров - Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей

- Название:Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей краткое содержание

Вам предстоит знакомство с историей Гатчины, самым большим на сегодня населенным пунктом Ленинградской области, ее важным культурным, спортивным и промышленным центром. Гатчина на девяносто лет моложе Северной столицы, но, с другой стороны, старше на двести лет! Эта двойственность наложила в итоге неизгладимый отпечаток на весь город, захватив в свою мистическую круговерть не только архитектуру дворцов и парков, но и истории жизни их обитателей. Неповторимый облик города все время менялся. Сколько было построено за двести лет на земле у озерца Хотчино и сколько утрачено за беспокойный XX век… Город менял имена — то Троцк, то Красногвардейск, но оставался все той же Гатчиной, храня истории жизни и прекрасных дел многих поколений гатчинцев. Они основали, построили и прославили этот город, оставив его нам, потомкам, чтобы мы не только сохранили, но и приумножили его красоту.

Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

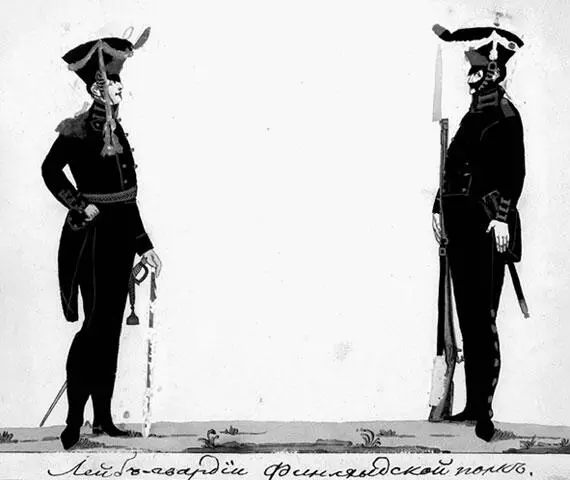

В Гатчинских войсках была принята прусская униформа: короткие панталоны, чулки, башмаки, напудренные косы и так далее. В основе жизни этой местной армии лежал устав, созданный по прусскому образцу бароном Штейнвером и Кушелевым. Все войска разделялись по роду оружия на инспекции, во главе которых стоял инспектор, ответственный за обучение, подготовку и порядок во вверенной ему части. Название полки получали по фамилии своих шефов.

С сентября 1792 года над этим разношерстным воинством прусского образца был поставлен молодой артиллерист Алексей Андреевич Аракчеев. Он случайно оказался в Гатчине, но каким-то образом снискал расположение Павла Петровича. Спустя четыре года Аракчеев, уже в чине полковника, был поставлен инспектором пехоты и артиллерии всех гатчинских войск, одновременно занимал должность губернатора города и заведовал военным департаментом, созданным в Гатчине для управления хозяйственной частью армии. Так, граф Аракчеев стал вторым после Павла лицом в городе. До 1791 года инспектором пехоты был полковник Баратынский, а кавалерией управлял майор Кологривов. Супруга герцога Саксен-Кобургского писала в одном из писем от 1795 года о своих впечатлениях от посещения Гатчины: «Мы были очень любезно приняты, но здесь я очутилась в атмосфере, совсем непохожей на Петербургскую. Вместо непринужденности, царствующей при Императорском дворе, здесь все связано, формально и безмолвно. Великий Князь умен и может быть приятен, когда захочет, но у него много непонятных странностей, и между прочим, та, что около него все устроено на прусский лад и ещё по старинным образцам прусским; как только въезжаешь в его владения, так являются трехцветные (черные, красные, белые) шлагбаумы, с часовыми, которые на прусский манер окликают проезжающих».

Самодержец Всероссийский… Что в нем жгло? Какой державе

Сей привиделся курносый и картавый самодур?

Или скифские метели, как им приказал Державин,

Шли почетным караулом вкруг богоподобных дур?

Или, как звездой Мальтийской, он самой судьбой отравлен?

Или каркающий голос сорван только на плацу?

Или взор остервенелый перекошен в смертной травле?

Или пудреные букли расплясались по лицу?

О, еще не все разбито! Бьет судьбу иная карта!

Станет на дыбы Европа ревом полковых музык!

О, ещё не все известно, почему под вьюгой марта

Он империи и Смерти синий высунул язык!

Как мы уже знаем, Павел получил Гатчинскую мызу с несколькими деревнями, с населением 6 тысяч человек обоего пола. Определенной проблемой для властей стало появление здесь беглых крестьян, которые, узнав (что удивительно) о предстоящем объявлении мызы городом, старались таким образом получить возможность стать городскими обывателями, покончив с крепостной зависимостью. В какой-то момент их стало так много, что великому князю пришлось принимать решительные меры, препятствующие проникновению на земли Гатчинской мызы крестьян из других мест. В этой связи в мае 1784 года был издан соответствующий указ сената.

Сразу после того как Гатчина стала собственностью наследника, здесь началось большое строительство. И так случилось в истории этого города, что время сумасбродного Павла I стало для резиденции «золотым веком», эпохой, когда на карте Российской империи появился новый город, выстроенный государем как образец для всей страны. В 1796 году высочайшим повелением мыза получила статус города. Тонкий знаток города, очень точно чувствовавший его душу, Н.Е. Лансере писал: «Гатчина со всеми ее дворцами и городом при Павле достигла высшей точки своего процветания, на которой после смерти императора не могла уже удержаться».

Это был город-плац, город-казарма. Все выезды из Гатчины охранялись сторожевыми заставами, а многочисленные гатчинские ворота, сохранившиеся до нашего времени, стали одной из отличительных особенностей этой императорской резиденции. В маленьком городке, еще недавно помещичьей мызе, была возведена настоящая крепость Ингербург, сохранившиеся ворота которой встречают каждого въезжающего в Гатчину со стороны Санкт-Петербурга; намечались к строительству еще более грандиозные фортификационные сооружения по проектам архитектора В.И. Баженова; а военный гарнизон (гатчинские войска) напоминал армию маленького государства. Первыми жилыми постройками Гатчины были многочисленные казармы, разбросанные по разным частям городской территории, отчего зарождающийся городок более походил на укрепленный военный лагерь.

Но «идеальный город» состоял не только из военных объектов. В Гатчине были построены стекольный (за Мариенбургом) и полотняный заводы, суконная фабрика; изготавливали в Гатчине фаянсовые и фарфоровые изделия.

Точной даты организации в Гатчине производства сукна нет, но известно, что в 1795 году из Ямбурга был приглашен некий Мозиер. Его приняли на службу за 1000 рублей в год и выделили квартиру в городе. Павел Петрович предполагал установить четыре станка, Мозиер хотел работать на двадцати агрегатах, что не было воплощено по известным причинам — императора в 1801 году убили, и развития его мануфактурное начинание в Гатчине не получило.

Шляпная мастерская снабжала жителей шляпами и шляпками установленного Павлом Петровичем образца, а военных — форменными головными уборами; пуговичное и золотошвейное производства покрывали потребность в необходимых для украшения мундиров аксессуарах. Среди богоугодных заведений были построены госпиталь и военно-сиротский дом для солдатских детей, открыта аптека и начальное училище. Кроме православных храмов для жителей католического или протестантского вероисповеданий были построены костел и кирха. Деревянное здание кирхи на Большом проспекте включало в себя и приходскую школу. Рядом располагались дом пастора и участок земли для выращивания сельскохозяйственной продукции для нужд общины. Так как церковь поначалу был одна и для лютеранской общины, и для католиков, то повелением цесаревича было определено, что богослужения проводятся в порядке очереди, при этом католики начинали службу первыми и обязаны были закончить ее к половине 11 утра. Павел предписал пасторам (так называл цесаревич и католического ксендза) этих двух разных направлений христианства жить в дружбе и не позбуждать своих людей к вражде. Наследник русского престола подробно регламентировал, как и когда собирать пожертвования на храм, помогать неимущим и управлять паствой. Уже тогда проявилась его любовь к упорядочиванию всего и вся, со временем, как мы знаем, переросшая в маниакальную страсть к регламенту, которым он уже изводил все население империи. Следующим наказом Павел подробно расписал условия проведения подрядных работ при строительстве каменных зданий, а в 1793 году издал регламент, который упорядочивал отношения в Гатчине между квартиросъемщиками (это были военные) и собственниками жилых помещений. Немного отступив от повествования, скажем, что все эти законотворческие изыскания будущего императора интересны нам тем, что впервые опробовались на практике именно в Гатчине, и многие положения этих «местных» законов были неведомы большинству городов страны. В соответствии с регламентом в Гатчине появилось такое учреждение, как «должностной дом» — своего рода ведомственная гостиница для нижних чинов армии. Из числа местных жителей выбирался ее содержатель, который за умеренную плату выдавал приезжим дрова, свечи и солому и следил, чтобы среди них не было лиц, не имеющих паспорта от коменданта или билета от исправника. На регламенте законотворчество цесаревича не закончилось, и он придумал инструкцию о караульной службе в Гатчине по охране порядка в ночное время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)