Андрей Гусаров - Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей

- Название:Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03390-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Гусаров - Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей краткое содержание

Вам предстоит знакомство с историей Гатчины, самым большим на сегодня населенным пунктом Ленинградской области, ее важным культурным, спортивным и промышленным центром. Гатчина на девяносто лет моложе Северной столицы, но, с другой стороны, старше на двести лет! Эта двойственность наложила в итоге неизгладимый отпечаток на весь город, захватив в свою мистическую круговерть не только архитектуру дворцов и парков, но и истории жизни их обитателей. Неповторимый облик города все время менялся. Сколько было построено за двести лет на земле у озерца Хотчино и сколько утрачено за беспокойный XX век… Город менял имена — то Троцк, то Красногвардейск, но оставался все той же Гатчиной, храня истории жизни и прекрасных дел многих поколений гатчинцев. Они основали, построили и прославили этот город, оставив его нам, потомкам, чтобы мы не только сохранили, но и приумножили его красоту.

Гатчина. От прошлого к настоящему. История города и его жителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 11

На грани столетий

Познакомившись в предыдущей главе с архитектурой города, мы продолжим путешествие в его прошлое и посмотрим, чем жил город во второй половине XIX — начале XX века и какие события происходили здесь в то время.

Начало XX века город встретил уже сформировавшимися улицами и проспектами. Издавна мимо Гатчинской мызы проходила дорога на запад и, что вполне естественно, она и стала основой для первой городской улицы — Большого проспекта, трассы, вокруг которой стал образовываться город. Так как становление Гатчины подчинялось строгому (мы помним императора Павла I) порядку, то и устройство улиц и размещение домов на них происходило от высочайше утвержденных планов. В их основе лежал новый для Московской Руси принцип регулярности прямолинейных улиц, взятый на вооружение еще неутомимым реформатором Петром I. От центральной оси Большого проспекта параллельно и перпендикулярно ему и друг другу сформировалась сеть городских магистралей Гатчины.

К 1917 году город располагался между двумя ветками железной дороги — Балтийской и Варшавской, и состоял из одиннадцати частей. К уже известным нам проспекту Императора Павла I (25 Октября), Кирочной (Гагарина), Бомбардирской (Горького) улицам и другим добавились новые — Александровская (Володарского), Георгиевская (Лейтенанта Шмидта), Конюшенная (Григорина), Ксенинская (Леонова). Екатеринвердерский проспект оставался главной дорогой в западной части города, вдоль которого прошел железнодорожный путь со станцией «Балтийский вокзал», а со временем здесь сформировался Екатеринвердерский микрорайон. В дальнейшем, уже в XX веке, город разрастается за счет присоединения близлежащих деревень — двух Загвоздок, Химози, Колпан и территории знаменитого Гатчинского аэродрома.

Оставаясь городом при императорской резиденции, Гатчина в отличие от Царского Села или Петергофа развивалась более диверсифицированно. Тут сказалось множество факторов: историческая особенность, развитая железнодорожная сеть, определенная удаленность от столицы и то, что последние годы бурного экономического развития Российской империи резиденция государя находилась в Царском Селе и Гатчина была свободна от многих ограничений, которые накладывало присутствие царя. Во многом по этим причинам в Гатчине появилась, например, летная школа, развивалась местная промышленность, а город был облюбован дачниками. Увлечение дачами началось еще в начале XIX столетия. Но в те годы летний отдых за городом был по средствам лишь состоятельным петербуржцам, выезжавшим в основном в Петергоф или Царское Село. После появления железной дороги и развития по губернии ее сети, отмены крепостной зависимости и развития промышленности, что привело к увеличению населения Петербурга, летний отдых становится востребованным более широкими слоями городского населения — рабочими, мелкими служащими, студентами. И вот тут Гатчина и ее уезд, как и удаленный от столицы Ораниенбаум, начинают занимать лидирующее положение среди дачных пригородов Петербурга.

При Александре II в России проводятся реформы, и жизнь общества, экономика и культура большой страны начинают меняться.

В начале 70-х годов реформируется система городского управления и формируются выборные органы местной власти. Общественность Гатчины при участии Дворцового управления решила, что необходимо сформировать собственное Общественное городское управление (до этого оно располагалось в Царском Селе) и списки избирателей для выбора городского головы, его помощника и организовать канцелярию. Вопросы торгового дела, уплаты налогов и сборов, другие местные дела, которыми тогда ведала Царскосельская ратуша, важно было решать в самой Гатчине. Казалось бы, власть должна приветствовать реформы, но нет — это предложение было отвергнуто Министерством двора, и Гатчина так и не получила местные органы самоуправления. Как и прежде, вопросы, как мести гатчинские улицы и нужно ли открывать в городе торговую лавку, решали в Царском Селе. Но желание иметь местное самоуправление все годы будоражила умы гатчинцев. В 1906 году в газете «Гатчинский листок» появляются заметки, касающиеся выборов, под таким, например, заголовком — «Лишенные права»: «Известно ли вам, гатчинские обыватели, что вы приговорены к лишению политических прав!.. В ответ на поданную около 10 января (1906 года. — Прим. авт.) петицию, под которой подписалось свыше 100 гатчинских горожан, об образовании в Гатчине отдельного съезда избирателей, Царскосельская уездная по делам о выборах комиссия в заседании 3 февраля решила этот вопрос отрицательно». Далее автор статьи писал о том, что слишком накладно (за 2 рубля) ездить в Царское Село, для того чтобы проголосовать, поэтому число голосующих граждан города Гатчины всегда такое ничтожное. Все начало XX столетия было в Гатчине, как, впрочем, и по всей стране, бурным, а политическая активность населения возрастала в геометрической прогрессии.

Прокладка через Гатчину железной дороги и открытие станций в пределах городской черты сыграли огромную роль в развитии города, особенно в период конца XIX — начала XX столетия. До начала регулярного железнодорожного сообщения между Царским Селом и Гатчиной ходил дилижанс (с 1838 года), который доставлял ограниченное число пассажиров и не мог решать вопросы массовых перевозок людей и тем более грузов. Предприятие принадлежало статскому советнику Серапину. В 1849 году дворцовое управление разрешило ямщику Чернову открыть новый маршрут из Царского Села. Стоимость проезда внутри кареты составляла один рубль, а снаружи фаэтона, на передке, — 50 копеек.

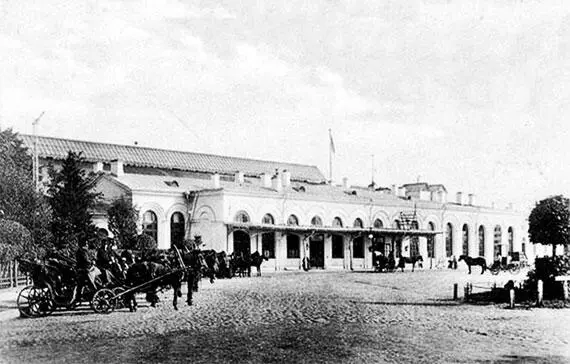

Проектирование Петербурго-Варшавской железной дороги было начато в 1852 году, тогда же обозначили и место расположения будущего Варшавского вокзала (тогда станции «Гатчино»). С мая 1854 года между столицей и новой станцией два раза в сутки стали ходить пассажирские поезда — двумя парами, паровозы для новой ветки поставлялись из Франции, с завода Кайля. Но город и императорская резиденция не могли обходиться без полноценного вокзала, и архитектор П.О. Сальманович разработал проект Варшавского вокзала, который воплотили в камне в 1858 году. Одноэтажное здание делилось на классы, в нем помимо комнат ожидания размещались буфет и кассовый зал. Перроны были крытыми, так что пассажиры, выходя из вокзала на посадку, могли не опасаться дождя или снега. Этот навес из металла разработал в 1888 году инженер Феликс Ясинский. Центральный фасад вокзала украшал ряд полуциркульных оконных и дверных проемов, над частью из которых был устроен металлический навес от дождя — зонтик. Историческое здание до настоящего времени не сохранилось, погибнув в огне Второй мировой войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/1097262/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro.webp)